文/邱文通

聽台北中山醫院董事長陳福民談起他近九十年來生涯,堪稱傳奇,但始終不變的是,來自江蘇海門陳家處事勤奮與耐勞、為人關懷與信任的門風與庭訓。

陳福民董事長的十代鼻祖陳朝玉,在康熙三十四年、十七歲時,帶著妻子自崇明島橫渡長江,來到對岸的沖積沙地開墾。當時的土地仍是一片荒野,危機四伏,不僅要克服惡劣的自然環境,還要應對地痞流氓與貪官的欺凌。然而,身體強壯的陳朝玉用過人的智慧與膽識,以果敢的行動掃平流氓,甚至巧妙運用計謀,強忍酷刑後使官員無法對他加以制裁,從此聲名遠播,越來越多的人選擇追隨他加入墾荒行列,逐漸形成了一支強大的拓荒隊伍。最終,陳朝玉獲得十五萬畝的土地,聞風而來、追隨他的大批開墾者,更將墾荒面積擴展至四十五萬畝,大幅擴張了大清國土,自己也成為乾隆皇帝時代的四大地主之一(其餘三位為包括和珅在內的貪官),被譽為「平民墾王」。在家鄉的江海博物館中,至今仍矗立著他的銅像,見證著這段輝煌歷史。

這個家族的根基來自務農,依《清代平民墾王陳朝玉》書中所列舉,朝玉公的家風包括:吃苦耐勞的精神;奮鬥創新的智慧;無畏強權的體魄;寬懷領導的胸境;教育至上的遠見。陳朝玉深知,唯有教育才能真正改變命運,因此,他極為重視後代的學習機會,子孫們也將教育視為家族的核心價值。即便家境不富裕,每一代人仍然努力接受教育,並積極培養後代,使家族中誕生了許多優秀的學者與教育工作者,如為林則徐平反的陳兆熊考官就是一例。

其中,陳福民董事長的父親陳鴻韜先生成長於一個六兄弟的大家庭。因週歲喪父,家境陷入艱難,但祖母仍然堅持讓六名子嗣接受教育,全部送入當時中國第一家師範學校——南通師範學堂。陳鴻韜是幼子,因見祖母已無力負擔,毅然投入平民教育家陶行知先生(為美國教育家杜威的學生,在中國被尊為人民導師)免費的曉莊師範,使得家族的教育傳統得以延續,讓後代無論處於何種環境,都能以知識為基石,在各自領域中發光發熱,其長子陳謨星即是獲美國愛迪生教育獎的世界級電力權威教授。

在戰火中度過飢餓與恐懼的童年

陳福民董事長出生不久後,抗戰爆發,他的家人被迫開始流離失所。當時,他的父親擔任空軍子弟學校的校長,該校並未被正式納編為軍方單位,政府僅發給短期薪水,要求他全家自行設法前往目的地報到。於是,一家人展開了長達兩年的逃難生涯,從杭州到武漢,輾轉衡陽、重慶,最後遷至成都,每一步都充滿未知與艱辛。

這場戰亂,讓陳福民董事長的幼年幾乎完全籠罩在飢餓與恐懼之中。食物極度匱乏,家人經常只能吃到摻有殼、稗、沙、石的糙米飯及以紗布包著岩鹽浸入開水的淡鹹湯,即便如此,仍有青黃不接挨餓的經驗。他營養不良、身體衰弱,身上長滿頭蝨與跳蚤,每天醒來時,眼睛因結膜炎的分泌物黏住無法張開,必須用口水去溶化,鼻涕、口角炎是常態。各種兒童疾病包括鼻竇炎、扁桃腺炎、上呼吸道炎、中耳炎、百日咳、痢疾、霍亂、蛔蟲、條蟲,甚至患上肺結核。身邊許多孩子因感染、發燒或腹瀉而失去生命,因為完全沒有醫療,能夠倖存下來是幸運。

逃難是他一至三歲的年齡,能記憶的不多,推算下,在逃難至衡陽時,母親產下三弟克島(「克復三島」之意),正逢日軍大轟炸,父親堅持與校同存亡不肯逃警報,母親抱著克島,兩歲的我只好牽著老邁小腳的外婆努力地奔跑,曾親眼目睹同行的難民被日軍戰機低空掃射擊斃在旁;努力擠進防空洞,卻又造成大批難民悶死在內;回到城裡時,父親被壓倒在臨時學校的瓦礫中;最驚恐的一幕則是發生在逃難途中與家人失散的一刻,這段恐慌的經歷至今仍深深烙印在他的腦海中,每每回憶起來,仍心有餘悸。

在如此惡劣的環境中,陳福民董事長的父、母親仍不曾放棄對空軍孩子們的教育。每當一家人抵達新的落腳處,父親便設法建立臨時學校,母親是唯一的教師,即使只有一間臨時借來的空屋,也能變成課堂。集合所有空軍學童,由她獨自教授從一年級到六年級的所有課程,無論戰況如何變化,都堅持讓孩子們學業不斷。有一晚,母親因結核病咳血不止,把陳福民從夢中吵醒,見她握著浸滿血的毛巾,仍咬牙在批改作業。這樣的畫面深深刻在陳福民董事長的記憶裡。

到成都,生活算是穩定下來,父親卯足全力,在空軍眷屬集中地創辦了四所空軍子弟學校,總校辦在空軍榮譽新村,這裡住的都是戰死空軍英雄們的遺眷,陳福民一家就在此生活到抗戰勝利。

抗戰勝利天下並未太平,空小又變成棄兒,經他父親奔走、全家得以經陸路分乘五輛運器材的中型吉普車,走川道、赿秦嶺返都南京。父親走穿三雙鞋始建校成功,學生數衝到全南京第一,卻因內戰而再度解散。幸因空軍子弟不會台語,臨時又奉命搭乘小貨輪在擁擠、嘔吐中遷都台北,父親因均任領隊,遭遇到許多危難,包括兩度可致命的車禍。陳福民除曾翻車跌入河中,更有坐在火車頂上過山洞、滿臉被煙燻得漆黑的經驗。

這些顛沛流離的童、少年經歷,讓陳福民董事長深刻體會到戰爭的殘酷與生命的脆弱。然而,也正是這段經歷,使他養成沉默、冷靜、隨機應變、遇事不驚的個性,更加珍惜教育的重要,並從父、母親身上學會了堅持與奉獻的精神。

考取國防醫學院與軍校生涯

在父母的影響下,陳福民醫師的求學方向早已埋下伏筆。父親希望他能成為一名醫生,甚至在命名時,便賦予「福國利民」的寓意,期望他未來能以醫學回饋社會。然而高三時,環境並不允許他隨心選擇,他的家境貧困,弟妹很多、而當時大哥正獲得美國大學獎學金但缺盤纏,他唯一的出路便是選擇一條不需負擔學費的道路。於是,陳福民醫師選擇了國防醫學院,不僅因為學費全免,更因為這所軍醫學校提供完整的培養體系,能讓他在艱困的時代中找到立足之地。

進入國防醫學院後他很快發現,這所學校不僅是一個軍事化管理的環境,更是一座能提供博雅教育的殿堂。當時,校內的師資極為強大,許多教授皆來自中國大陸,擁有協和醫學院、湘雅醫學院等頂尖學府的背景,學術水準極高。他深受啟發,沉浸在人文及科學的學風中,從最初的被動接受,到後來主動探索,陳福民醫師感受到醫學的博大精深,也對自己的選擇更加篤定。

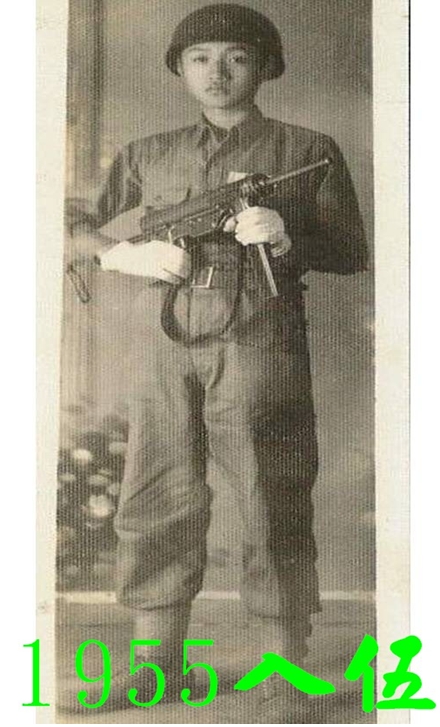

國防醫學院的訓練不只是專業知識,軍事化的管理模式卻讓他養成了紀律嚴明、責任感強烈的軍人精神。他先經歷了半年在鳳山陸軍官校嚴格的入伍訓練,原本報到的一百四十位學生,不堪勞苦退學了二、三十人,我卻從瘦弱的四十八公斤增加到六十公斤,強壯起來。返校後,嚴厲的基礎醫學考試,經留級及勒令退學的超過一半,到畢業時,加上由高班留下來的同學僅剩五十五位。

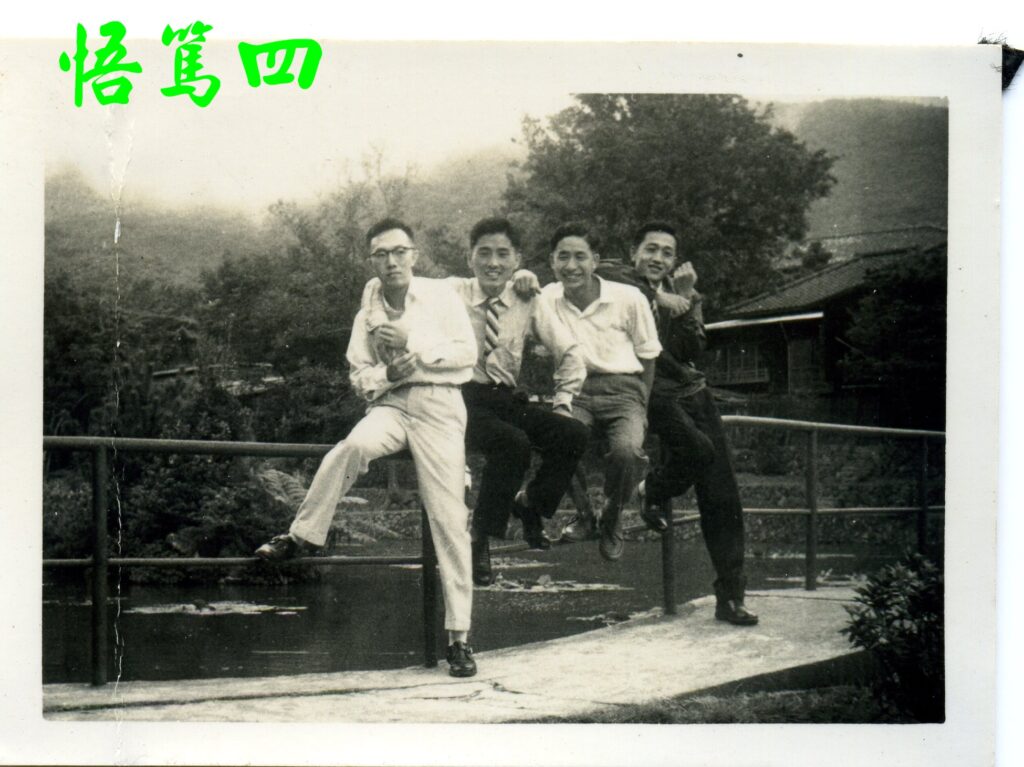

這段求學歷程,讓陳福民醫師不僅打下堅實的醫學基礎,也塑造了他對醫學與人生的態度——嚴謹、堅持,並始終懷抱對病人的責任感。這些特質,日後成為他醫療生涯中最重要的支柱。值得一提的是他交到同室另三位摯友:胡安杰、沈力揚、沈世甲,一生均能相互學習、互助、互勉,是全班最尊敬的「悟篤派」。

部隊服務與除三害,力爭積分回三總

從國防醫學院畢業後,陳福民醫師被派入海軍洛陽艦,因自知缺乏臨床經驗,除一般小病外均轉送醫院。空下來,就動腦做點有意義的事,於是發動了「除三害運動」:清除老軍艦久存的蟑螂、臭蟲、老鼠,深獲長官欣賞。加上考取海軍政士,一年下來獲得兩大功兩小功,累積了很高的輪調積分。

但經打聽,要回三軍總醫院尚缺前線年資(四小時待命的艦上年資居然僅承認一半),因此他又自願請調到尚在炮戰中的金門,終於順利以最高積分調回三總。當時的三軍總醫院正處於發展階段,各個專科競爭激烈。原本,他被外科看中,但經過審慎觀察,他發現外科領域已有太多資深醫師,年輕醫師要出頭並不容易。於是,他選擇了新成立不久的婦產科,認為這個領域能讓他更有發揮力。

在三軍總醫院的日子裡,陳福民醫師憑藉勤奮與實力,在同班同時進入婦產科的五人中脫穎而出,第一位晉升為婦產科的總醫師。然而,他並未滿足於現狀,而是將目光投向美國,希望到世界上醫學技術最先進的地方去學習,進一步提升自己的專業能力。

巧的是,美國因越戰極度缺乏住院醫師,醫療人力需求更為迫切,於是開放外國醫師的資格考試。陳福民醫師抓住這個機會,通過美國外國醫師資格考試委員會(ECFMG, Educational Commission for Foreign Medical Graduates)的考試,獲得美國行醫資格,再經歷重重關卡,要打破原來由上級給獎學金、並指定進修人,出國是做觀察員或研究員,不能直接掽病人。改為由自己主動申請有醫師資格的真正實際培訓計畫。中間存在著極大的差異,在當年僵硬的政策規範下是極度困難的改變。但陳福民終於能突破各關卡,在完成總醫師的第二日,飛往美國接受更先進且嚴格的專業訓練(當年一萬八千元的單程機票是整整一年的薪資),值得一提的是在上機前,因文忠傑主任來送行,荒亂中將行囊留在計程車裡,空著身體赴美。既能達成夢想,一切變成笑談!

紮實的婦產專科訓練

貝絲.以色列醫學中心(BIMC Beth Israel Medical Center)是紐約市生產人數次高的醫院,從名字就知道是猶太醫院。醫院成立幾十年,婦產科只收猶太人為訓練對象,收陳福民時事使用研究員身份,與他志願不合。

猶太人有特殊文化,管理經嚴格精算,醫院內不論任何事情均要透過嚴密的考核及精算系統、並讓大家知道,對小小的新人也不例外。當他們知道陳福民的意願後,首先派總醫師比利帶了他一天,由清晨至半夜示範住院醫師的工作,並告知老闆柏林力克教授隨時會考你所有有關病人的細節,然後就開始觀察。

陳福民因自知英文不夠好,而每日七點前要進開刀房,決定每早五點前進病房查房,並經護士了解所有病人病況,一直工作到半夜查看完檢驗室所有檢驗數據及確定已做好第二日全科的作業、包括排刀、會診、各種會議、查房等,確定能應對號稱成吉思汗的老闆的一切考問。有一次老闆因誤會對陳福民說了「你不要把這裡當台灣!」的重話,被陳福民立即反駁:「我做得不好,你可以開除我,但沒有必要談台灣!」老闆沒有出聲,從此對他非常尊重。

陳福民因能不分日、夜、假日隨叫隨到,尤其完成了數件轟動全院的病案,從此立穩了腳步。即使一次因陳福民導致紐約市急診住院醫師大罷工,老闆還挺身出來為他辯護。在全體住院醫師的聯名請願下,他直接跳升第二年住院醫師。

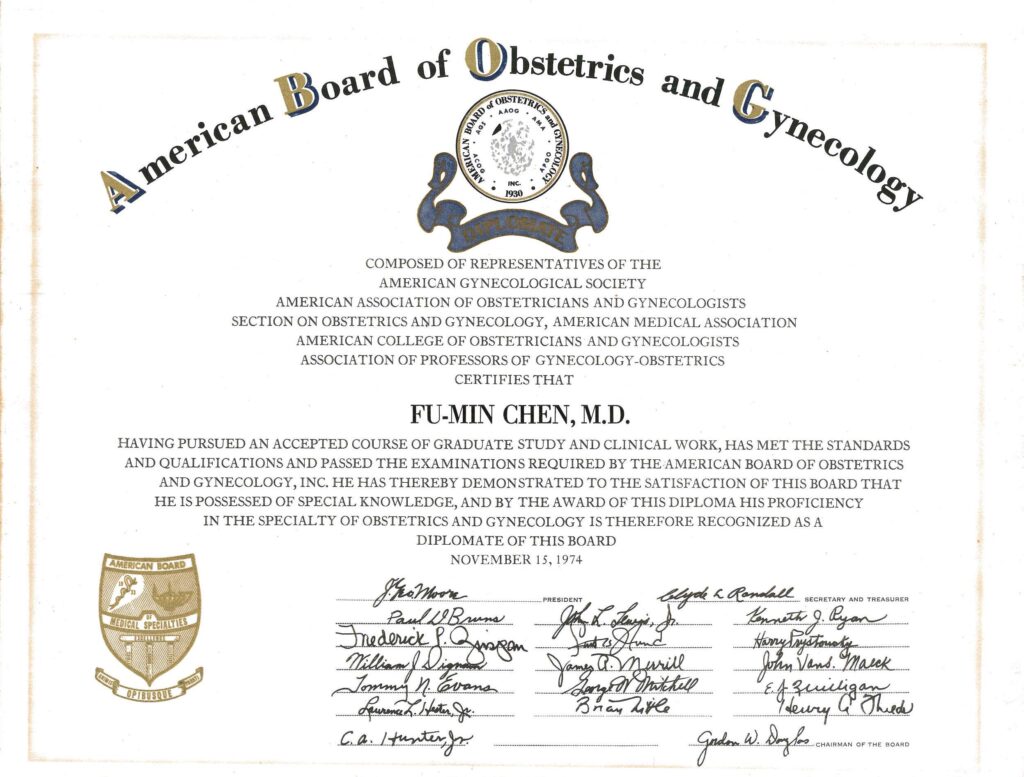

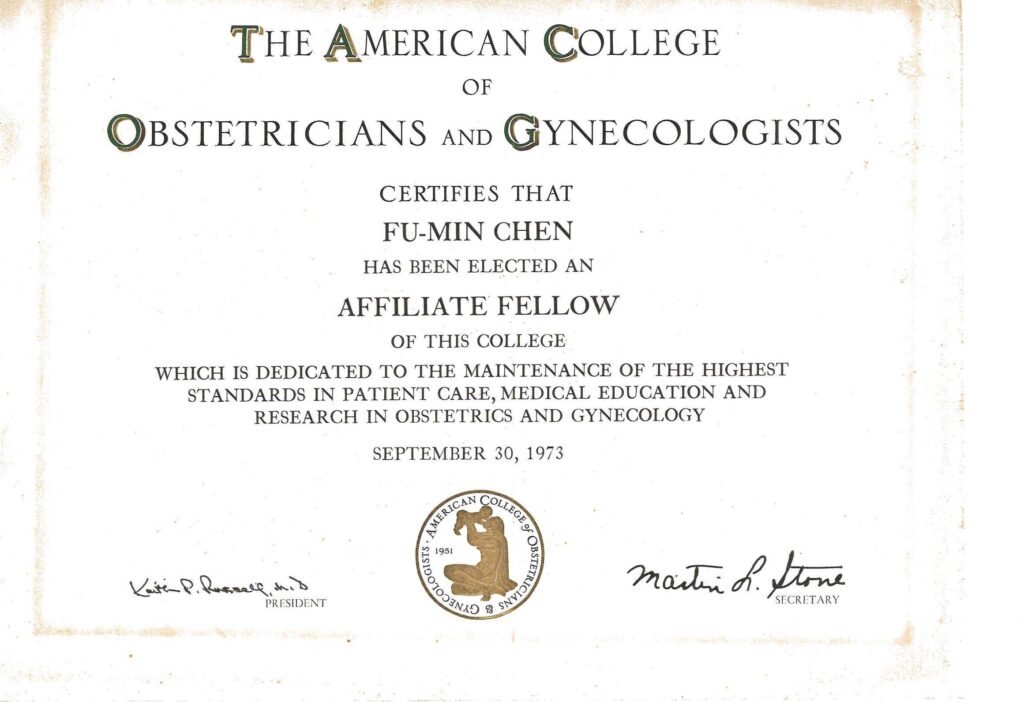

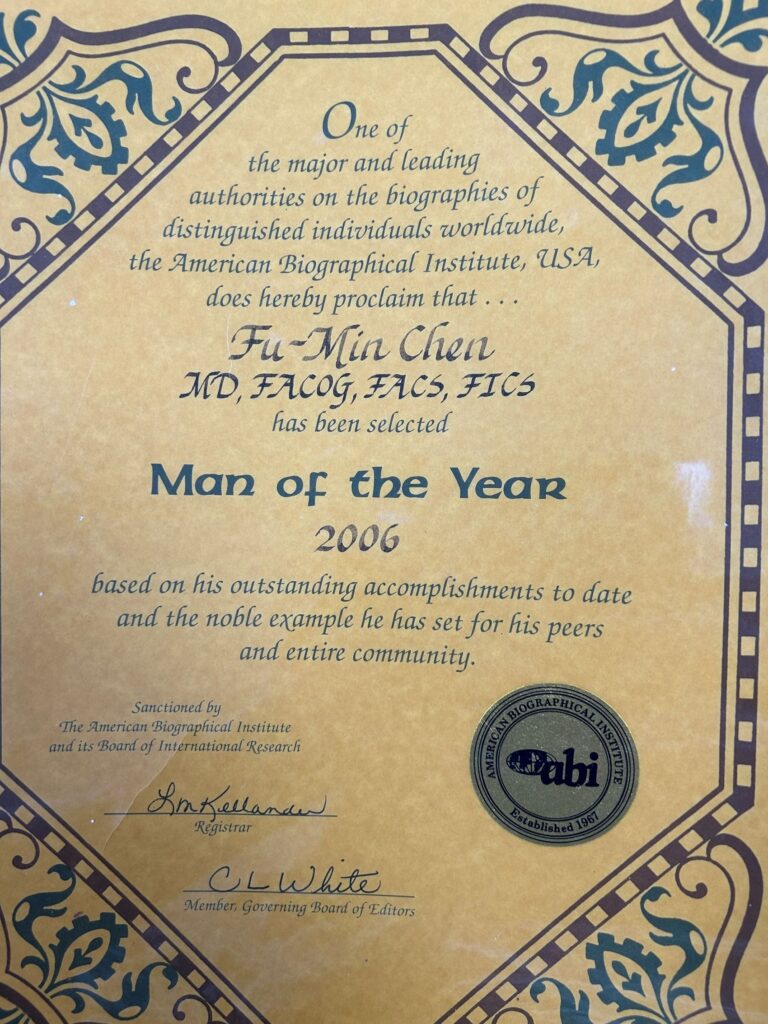

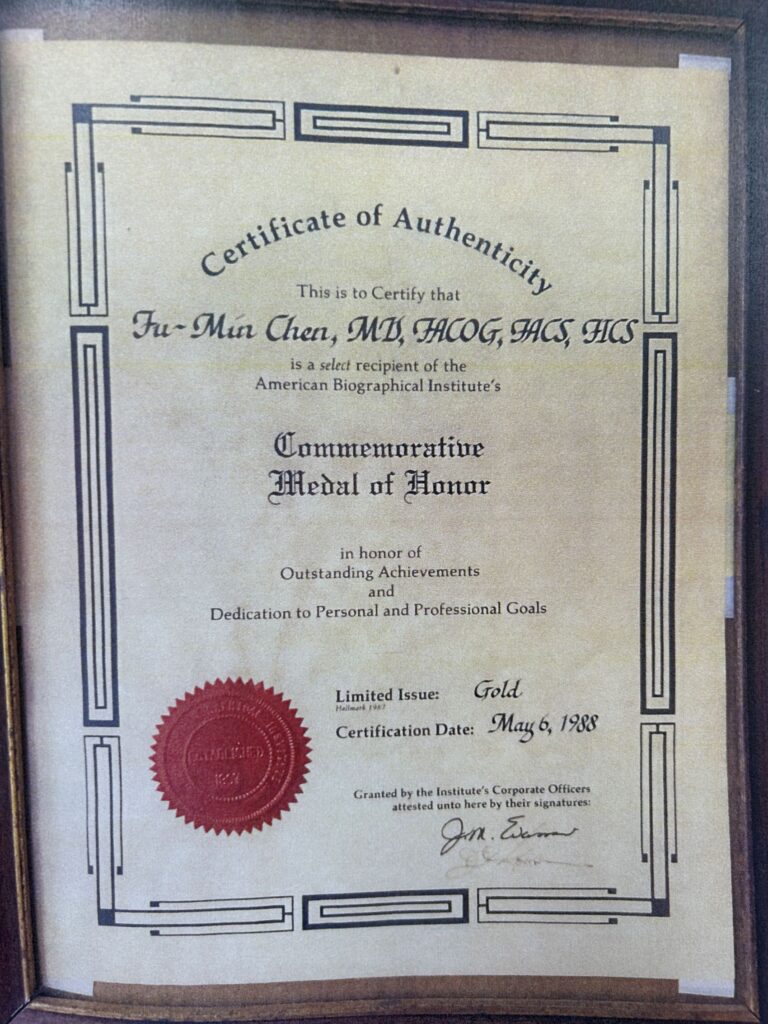

獲得三個院士(FACOG;FACS;FICS)

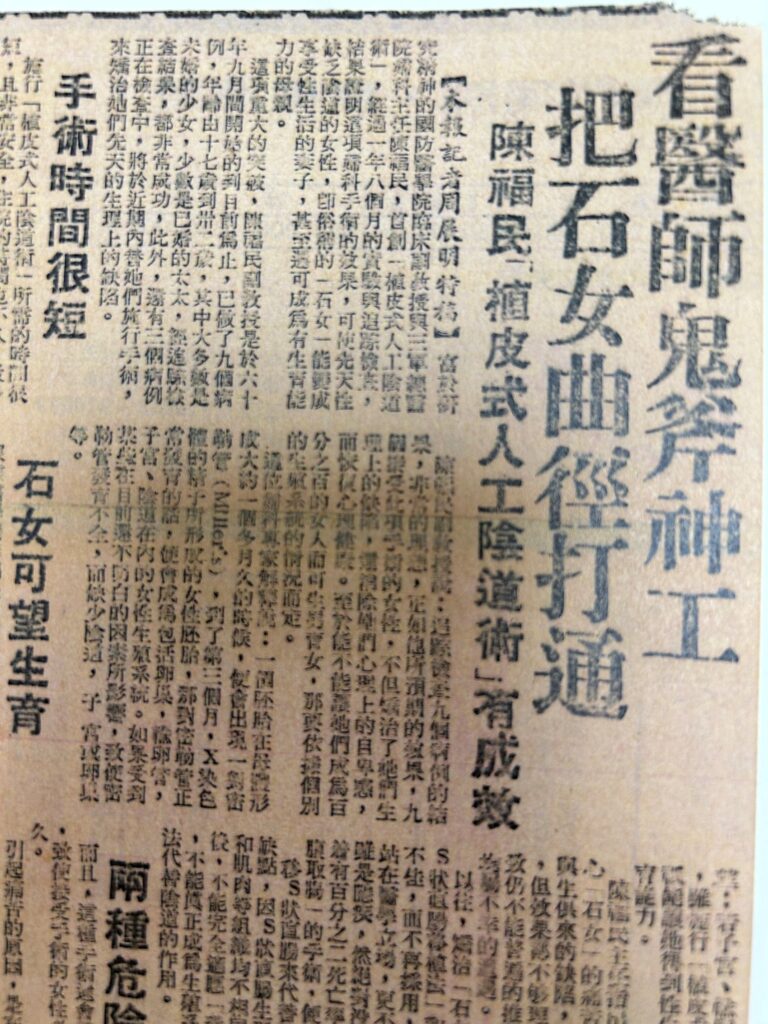

因為陳福民是回台第一位在美國拿到婦產專科醫師資格的人,帶回來許多新的科技與觀念,各種疑難雜症也被轉介過來。值得一提的是,其中有一位先天性陰道缺損的少女,給了陳福民新的挑戰,也帶來了大的機遇。他在翻閱許多文獻後,決定放手一搏,在缺乏陰道模具的狀況下,用現成、簡單、自製的模具,經歷三個月日夜與病患及家屬溝通與鼓勵,在感動與互信下,成功完成了自創的手術,並達到完美的結果。

再經各媒体的報導,引來了大批類似或治療失敗的病患。成功的手術結果,不僅改善了 41 位患者的生理機能,也幫助她們找回自信與生活品質。他的手術也逐漸在醫界推廣,為婦產外科的發展寫下重要的一頁,並意外助他獲得美國婦產科學院(FACOG, Fellow of the American College of Obstetricians and Gynecologists)、美國外科學院(FACS, Fellow of the American College of Surgeons)及國際外科學院(FICS,Fellow of the internationral College of Surgeons)的院士資格。

在這裡必須說明一下美國婦產科學院的規定:醫師在完成住院醫師訓練後,只要通過專科筆試即可到各州執業。想要更上一層樓做研究、教學的人(不到 10%),便必須備妥執業頭兩年的所有住院病患的病歷摘要向學會申請專家口試。這是一場類似博士口試的規格,由三位教授就你呈上的病歷摘要進行約兩、三小時的質疑及專業問答,同時考察你執業的心態與倫理。因為,在陳福民之前的一位考生,口試不到十分鐘就因態度不良被趕出考場。他們對陳福民厚厚一本病歷摘要感到高度興趣,因為沒有人呈上如此多的摘要。但口試一開始卻由不在摘要中的避孕藥問起,陳福民的精準回答令考官驚奇。他們不知道陳福民回國後,不但是三總的主任醫師及在國防醫學院授課,並兼任美國醫療援華會(ABMAC)的婦幼衛生示範工作團之主任醫師,後者主要工作就是節育。

教授們更感興趣的,是他自創的陰道成形手術。這讓他有機會詳細說明創作過程及心理掙扎,得到三位考官的當面嘉許,並立即告知考試通過。讓陳福民更意外的是,他們還決定將他推薦給美國及國際外科學院,使他在獲得美國婦產科學院院士(FACOG)之外,又多獲得美國外科學院院士(FACS)及世界外科學院院士(FICS)。豈非是「一箭三雕」之幸乎!

專注醫學創新與重大成就

回國後,陳福民醫師也受到來自長官的壓力——要求做科研。當時婦產科全無經費,連一位祕書也沒有,怎麼做科研?陳福民開始動腦筋與美國合作。他的做法是先赴美參加約翰·霍普金斯醫學院所開辦的管理妊娠先進技術講習班,在那裡認識了國際妊娠研究計劃中心(IFRP, International Fertility Research Program)主席 Dr. Potts。

雙方談起是否可以合作進行節育研究,也談到台灣當時生育控制的實況與需求。雖然台灣正推行節育,高唱「一個不嫌少、兩個剛剛好」,但早期墮胎又屬違法,使墮胎落入密醫之手,併發症頻傳,極為不妥。

Dr. Potts 給予正面回應,回國後陳福民立即撰寫合作計畫,美方出資,包括英文祕書薪資,條件是研究成果須先交由 IFRP 發表。此後十多年,完成了十項研究。

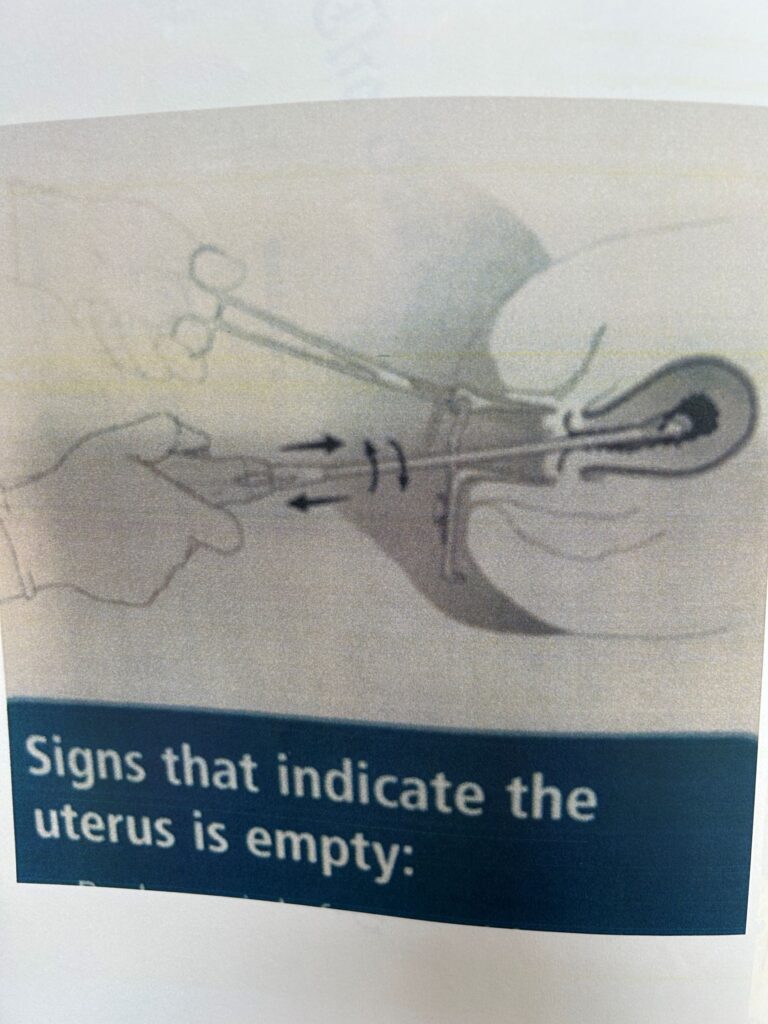

至於早期墮胎問題,Dr. Potts 又介紹他認識國際妊娠諮詢服務中心(IPAS, International Pregnancy Advisory Services),一個實際援助開發中國家節育的組織。IPAS 提供新發明的節育器械與經費,陳福民隨即進行全台巡迴演講與示範早期終止懷孕的「月經規則術」。因當時懷孕七週前尚無可用的懷孕試劑,使得醫師能在法規邊界內操作,巧妙以月經規則避開墮胎的罪名。

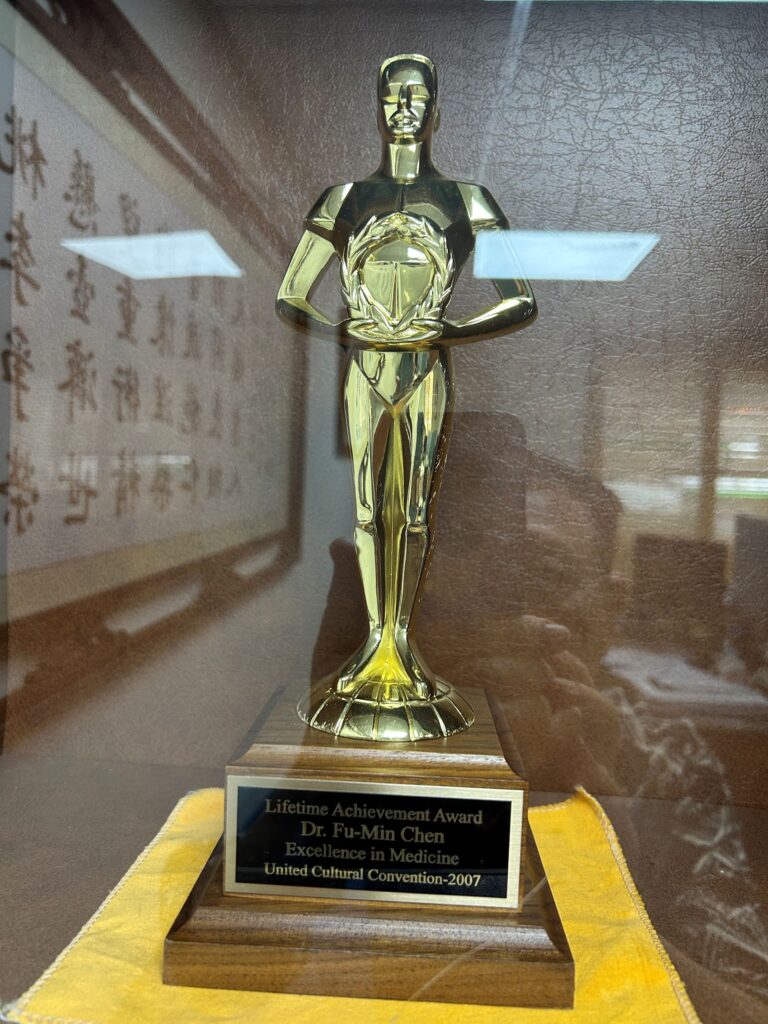

在 IPAS 支援下,陳福民成功於一年內於台灣成立 153 家「IPAS 合作月經規則術中心」,被 IPAS 譽為世界推廣最成功的地區,並譽之為第二個台灣奇蹟。他也因此登上世界醫學名人榜,榮獲聯合人文會金人獎等榮譽。更因月經規則術的成功推行,促成了《優生保健法》在台通過,讓許多女性在意外懷孕時有了更安全的醫療選擇。

掌理中山醫院半世紀 厥功甚偉

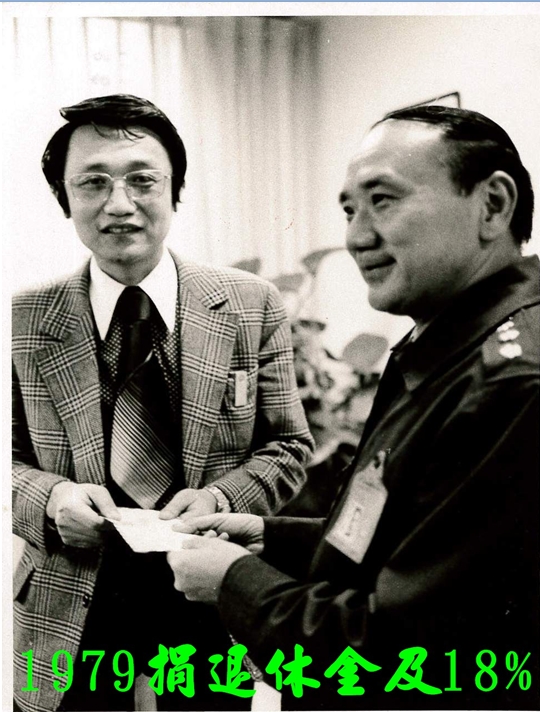

1979 年,陳福民在延役四年後退役。為了感恩學校的栽培,他將退休金包括 18% 捐出,並在眾多師長的勸說下接受了台北中山醫院(由 285 位醫師合資組成的私立醫院)院長一職,後因行政大繁忙影響執業,乃請回在美同學譚重森出任,自己經選舉改任董事長,迄今已 46 年。

婦產科是中山醫院的主角,曾吸引許多達官、巨賈、明星,使附近各家醫院的產科難以生存或相繼關閉。陳福民視病如親,建立良好的醫病關係,將醫院宗旨定為「現代醫療、傳統照顧」。

因醫學的定義是一種預防或治療疾病的科學及藝術,「現代醫療」代表科學,「傳統照顧」代表藝術,二者缺一不可。他五十五歲時還特別赴美學習剛起步的微創手術,並親手提回台灣第一部微創手術必備器械 (Kileppinger bipolar forceps);他2015年就開始與李耀泰醫師推廣「手術後提早恢復計畫」(ERAS, Enhanced Recovery After Surgery),這是一種提升病人手術後恢復速度的醫療管理模式。他們將這項概念引進台灣,並在學術會議上積極推廣,希望減少病人住院時間與不必要的術後痛苦,讓台灣醫療服務邁向更高水準。並以「人文醫院、無痛醫療」為推廣ERAS的目標。轉介给大陸医院深獲重視,但要改變國內醫師的習慣很難,直到2018年ERAS在美國被選為「醫療十大創新」後才受到重視,惜迄今未達標準。

服務社會、力爭公義

除了專注於醫學研究與臨床技術的發展,陳福民醫師對台灣醫療體系改革投入極大心力,致力於推動更公平、合理的醫療政策,為醫師與病患爭取更好的醫療環境。

他特別關注「轉診制度」的建立,並多次向政府建言,主張應建立一個從基層診所、地區醫院到醫學中心「正三角」的完整轉診機制。這個機制的核心概念是:醫學中心應專注於重症與疑難病症的處理及研究,而基層醫療機構則負責一般診療,如此一來,醫療資源才能有效分配,避免醫學中心人滿為患、基層院所被邊緣化。

然而,當時台灣的健保制度在上路初期,為了加快推動速度,政府做出了一些妥協——「以量計酬」,導致轉診制度未能順利落實。許多大型醫學中心因財務考量,擴大門診業務,壓縮了基層院所的生存空間。原本應協助分流病患的體系,最終卻使醫療資源過度集中於醫學中心,讓台灣的醫學中心密度成為全球最高,一個倒三角的醫療體系。

對此,陳福民醫師深感惋惜,他不斷透過媒體、論壇與專業會議發聲,希望政府能夠正視此問題,讓台灣的醫療體系朝更健康的方向發展。

除了醫療改革,陳福民醫師也積極參與醫療公益與社會服務。他接下「中華醫療諮詢服務協會」理事長時尚無健保,他先發起一場特別的募款活動,邀請自己有身分的病患參與。在活動中,他親自站上舞台高歌,每唱一首歌,就有善心人士捐出一筆款項。最多的一位是華泰大飯店的陳董,叫價 30 萬,當年是一筆極大的數目,最終成功募得 200 多萬元,用以支持協會的醫療推廣計畫。

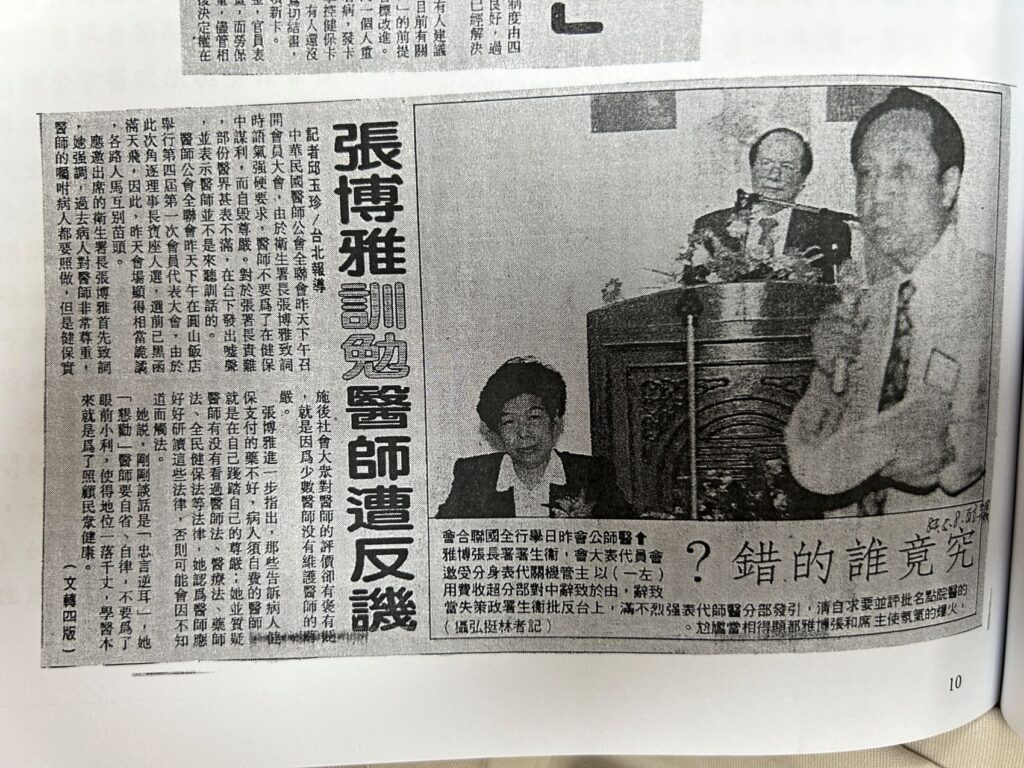

他上山下海地做義診、開講習班、培訓 CPR,希望透過這個平台幫助當時尚無醫療保險的 50% 老幼弱勢人民。健保成立後,他改推動:「臨終關懷」制度——出版「愛的袂擇」一書幫助病患在生命最後階段,獲得更有尊嚴的醫療照護;「第二意見(Second Opinion)」制度——讓病患在面對重大醫療決策時,能獲得更全面的資訊與選擇,避免因資訊不足而接受不必要的治療。為此,雖獲政府與媒體大力支持,卻也引起諸多同行不滿,認為是搶佔市場的舉動,令他真有欲哭無淚的感受。

強化國醫校友會

陳福民醫師被選為國醫校友會副會長時,在楊建芳會長的支持下創辦了《源遠季刊》,燃起全球校友的熱情,大家踴躍投稿,發行量高達一萬三千冊。不但島內各區成立了七個分會,全球二十二個地區分會也紛紛加入。接任會長後透過密集舉辦各種活動,匯集成一股龐大、不可忽視的力量,並打破原本不准軍校成立校友會的陋規。

兩岸開放後,人民交流頻繁,新加坡詹姓華僑有意進軍大陸剛開放的私人醫療市場。他在考察全台各大小醫院後,經朋友介紹認識了陳福民。雙方相談甚歡,詹董同意陳福民的建議——在大陸各大城市興建一座高級婦幼醫院。

於是陳福民開始了義務的大陸考察。經歷十年在中國各大城市分別建立了 29 所私人婦產醫院,也算成為兩岸交流中的一項成功成果。

遭逢詐騙事件與人生的體悟

陳福民醫師一生致力於求學、醫學發展與社會服務,是道道地地的社會素人,不識社會中人性的複雜。不幸在 70 歲後遭遇了一連串詐騙事件,這些詐騙竟出自曾被他救過命的病患,及他相信數十年的銀行,使他付出慘痛的財務代價,也讓他對人性的複雜性有了更深刻的體悟。

信任暗藏諸多陷阱的契約,是被騙卻無力反抗的基本原因;而官商相互利用影響行政及司法,則是詐騙真正囂張的動力。但即使如此,他在深刻反省後,仍表示不願改變人與人之間應以「信」為本的信念。因為在他的醫療生涯中,最珍貴的不是榮譽與成就,而是與病人之間建立的深厚情感。

他曾無數次在餐館用餐時被病人搶先結帳,許多次連姓名都未留下;一年三節或生日,常收到來自各界的禮品;大街小巷也時常遇到熱情病友的招呼。即使到世界各地——泰國、馬來西亞、歐洲、美國、澳洲,甚至偏遠的肯亞——都有病人懷著感激之情與他重逢,甚至熱情款待。這讓他深刻體會到:行醫,不只是治療疾病,更是一種信任的生命連結。

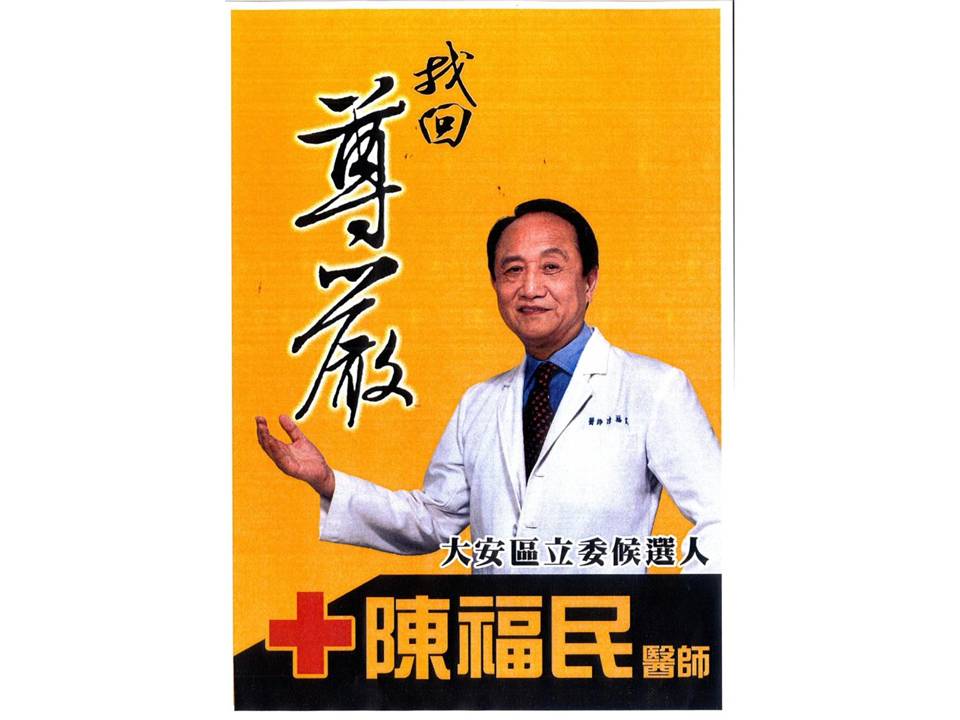

陳福民有著無可救藥的信任人的本質,但也有嫉惡如仇、不服輸的個性。儘管經歷了這些打擊,他並未選擇沉默。為了不圓滿的醫療政策,為了仍存在的黑白金融詐騙,為了無作為的政府官僚,他毅然參選 2012 年立委,發出追求公義与尊嚴的呼聲。雖然敗給國、民兩黨候選人,在九人中排名第三,能發出微弱聲音也雖敗猶榮。

陳福民表示,最後他將會有名有姓地把這些善與惡的經驗記錄下來,撰寫回憶錄,表揚好人,打擊壞人,警惕後人。他相信,真正的醫者精神,將在這些精神與故事中持續傳承下去。

最後,錄下陳福民董事長在歷經黑白金融詐騙後的一段對生命的認知話語:「當我活到古稀的年齡,才能更了解生命:了解它的自私、貪婪及殘酷;它的慈愛、憐憫及堅韌。因為唯有自私,生命才會延續,將慈愛加入自私,才會有群體生命的延續;唯有貪婪,才會有文明的進步,將憐憫加入貪婪,文明才能讓大家分享;唯有殘酷才能彰顯道德,那時才有堅韌的生命。但如何將慈愛加入自私?憐憫加入貪婪?使殘酷變成堅韌?那就是要靠教育的力量來教化政府與人民。」