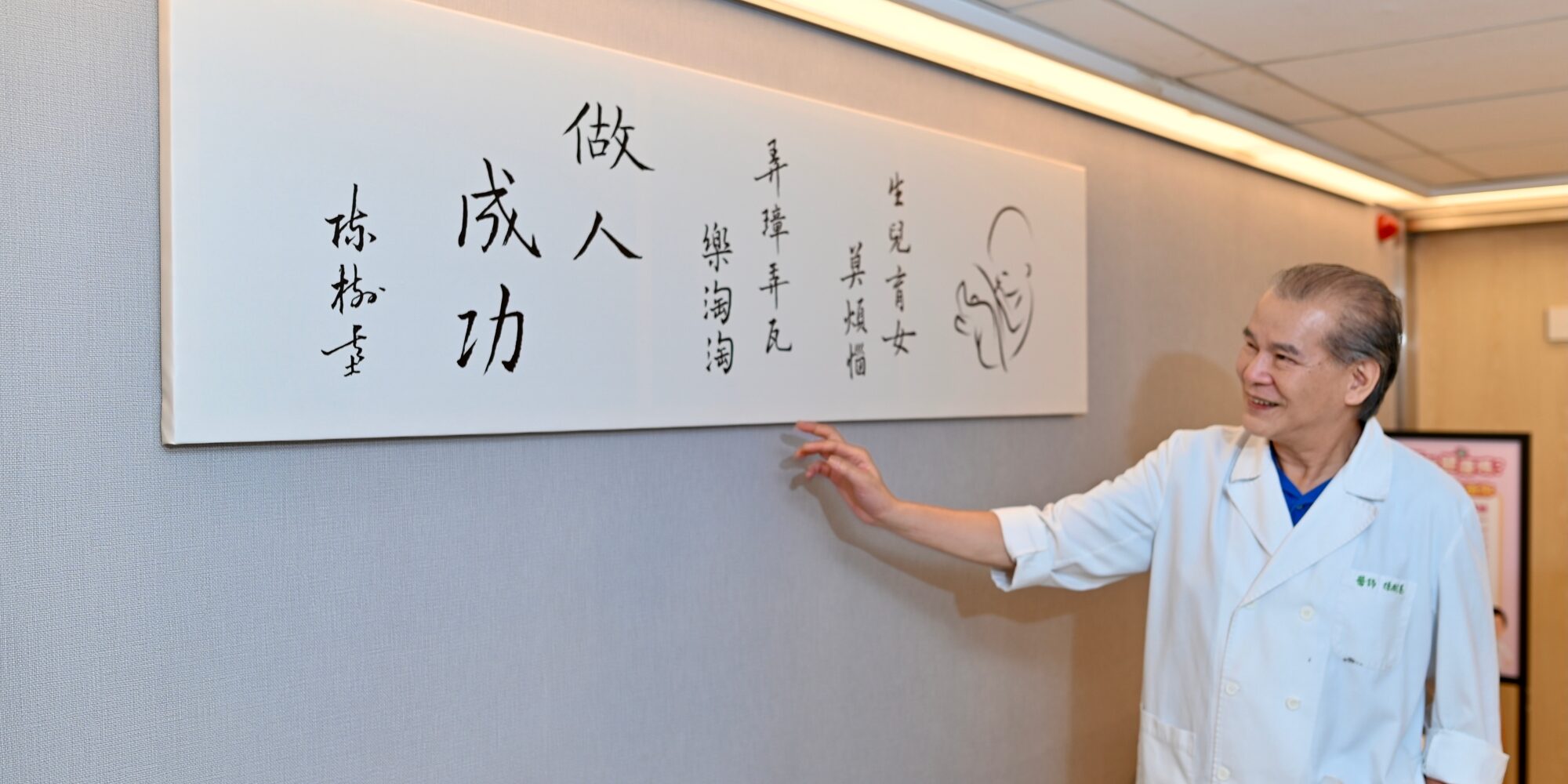

走進台北市中心的中山醫院六樓,空氣中有一種溫馨安詳的氣息,這裡是生殖醫學中心,提供不孕檢查、試管嬰兒等生殖相關療程。穿過診間和護理站,轉角牆上的一幅書法吸引了訪客,蒼勁的字體寫著:「生兒育女莫煩惱,弄璋弄瓦樂淘淘,做人成功」,簡簡單單18個字,讓人會心一笑。

這幅書法來自中山醫院婦產科主任陳樹基的筆下,一筆一劃,都是他投入試管嬰兒醫學領域39年來,對無數患者的最深祝福。

(圖/林建榮攝)

馬達加斯加草原上的男孩

1985年4月16日,全台第一例試管嬰兒「張小弟」在台北榮總誕生。陳樹基正是榮總試管嬰兒團隊的核心成員之一,負責籌備設置實驗室等重要設施,以及取卵和胚胎培養等關鍵技術。在陳樹基的行醫路上,包括試管嬰兒在內的生殖醫學,是他一生的職志,從北榮起步,後來轉任國泰醫院和中山醫院,迄今已幫助數以千計的不孕夫婦成功孕育下一代,重拾喜悅與希望的人生。

「看到新生命的孕育、誕生和成長,是身為醫師最大的快樂。」說起試管嬰兒,陳樹基綻放起親切溫暖的微笑。

而他行醫的故事,要從小時候說起。

1949年,陳樹基誕生在非洲馬達加斯加的華人移民家庭。他的祖父年輕時因為生活困苦,為了謀生,參加外國公司的勞工招募,遠從中國廣東到非洲的法屬殖民地馬達加斯加工作,後來克勤克儉有了積蓄,在馬達加斯加最大的城市Fianarantsoa開店做生意,逐步脫貧。

陳樹基童年在Fianarantsoa成長,那是一段無憂又豐饒的歲月。他說,馬達加斯地廣人稀,自然資源豐富,爸爸常帶著一大家子到野外打獵和野餐,他和弟弟在滿山遍野的草地上踢球,跑累了就在樹蔭下和大人們一起吃美食,即使年紀小,也被大人允許喝上幾口啤酒或紅酒。即使至今已事隔60年,那些美好的往事,伴著林間的陽光,仍在他的記憶中閃閃發亮。

千里迢遙來台求學 立志行醫

當然,富裕的生活不是只顧行樂,陳樹基的祖父在異鄉落地生根,但堅持不忘本,陳家子孫必須傳承中華文化,身為長孫的陳樹基因此在13歲時,遠度重洋到台灣求學。

「從馬達加斯加到台灣,整整轉了六次飛機,我飛了四天才終於抵達台灣,到華僑中學報到。」回憶當年的千里跋涉,陳樹基難免苦笑,但一到台灣他更震撼的是:「台灣怎麼這麼窮?怎麼比不上馬達加斯加?」

他說,馬達加斯加曾是法屬殖民地,一直保有法式風情,再加上家境不錯,他從小的飲食一向西化,家裡有紅酒、乳酪和牛羊肉類等高級品,相較之下,五十年代的台灣,生活並不富庶,「看到餐桌上只有青菜、豆腐和地瓜,太意外了!」

但儉樸的生活並未讓陳樹基退卻,他很用功,立志要考進醫學院。他說,從小看著馬達加斯加的醫療很落後,醫院很少,家中有人生病時,只能委請法國醫生到家裡來看診,這讓童年的他許下心願,長大後要行醫,讓更多人享有足夠的醫療資源。

華僑中學畢業後,陳樹基順利考進台北醫學院(台北醫學大學前身),全心投入學業,一步步朝行醫之路走去,實現夢想。

(圖/陳樹基提供)

因為無爭 投入生殖醫學

1975年,陳樹基從北醫畢業,先到三軍總醫院的內科當實習醫師,他認為內科負責的診治範圍很廣,是一門大學問,也積極學習各種臨床經驗和專業技術,但後來慢慢發現內科有太多治不好的病,讓一心濟世救人的他很遺憾。甚至有一回農曆春節前夕,他在醫院值班,一天之內竟多達九位病人離世,接連簽下九張死亡證明書,更讓陳樹基一向積極樂觀的心蒙上塵埃,充滿無力感。

另一方面,由於他非軍職,也非正式聘雇,在三總的薪資偏低且未來升遷無望,思考多時之後,陳樹基決定轉換跑道到台北榮總任職,當時北榮沒有內科職缺,他也欣然改至婦產部任職,因為他很希望能迎接新生命的喜悅,不要再簽死亡證明書了。

進北榮總的第一年,婦產部提供新進年輕醫師非常紮實的訓練,輪番至婦科、產科和家庭計畫科學習。受訓結束後,多數醫師選擇熱門的婦科和產科,也方便未來開診所執業,陳樹基卻主動選擇最冷門的家庭醫學科,原因是他天生不喜歡跟別人搶,「別人喜歡就讓給他們,我只求把自己的事做好,無愧於心。」

而這個因為淡泊無爭而做出的的抉擇,卻改變了陳樹基的人生。

1978年,全世界第一例試管嬰兒露易絲.布朗(Louise Brown)在英國出生,引起各國醫界的高度興趣,北榮也不例外,婦產部主任吳香達決定投入這個領域,積極派出年輕醫師到先進國家受訓和學習。

1982年,陳樹基爭取到國科會(科技部的前身)與法國文化科技中心合作的「人才培養科技交流計畫」,他因為從小在馬達加斯加成長,法文嫻熟,順利申請進入法國巴黎的安東尼.貝克萊醫院(Antoine Beclere),前後花了一年左右,學習試管嬰兒的培養技術。

(圖/林建榮攝)

揚帆待發 試管嬰兒小組成軍

學成返台前夕,陳樹基充滿信心和熱情,寫信給吳香達主任,信中肯定的說:「試管嬰兒,我們一定可以做得起來。」吳香達很興奮,要他列出需要哪些設備和儀器,北榮馬上添購。

回台後,陳樹基升任主治醫師,北榮不久後成立試管嬰兒小組,由吳香達主任領軍,四位主力成員除了陳樹基醫師,還有自美受訓返國的張昇平醫師、留學美國哈佛大學公共衛生研究所的曾啟瑞醫師,以及後來赴澳洲學習的趙湘台醫師。

陳樹基說,小組成軍時,整個團隊充滿幹勁,他特別從法國進口培養箱,同時運用在法學到的臨床經驗、排卵取卵,以及判讀卵子的關鍵技術,全力打造試管嬰兒胚胎的孕育環境。

(圖/陳樹基提供)

只不過萬事起頭難,小組一開始曾遇到不少挫折,例如取卵困難,或是卵子受精、受精卵培育不如預期,但每次的失敗都不曾令陳樹基氣餒,他會更進一步研究改進,一試再試。

他最難忘當時有一位婦女不孕多年,希望嘗試做試管嬰兒;北榮小組為她和丈夫取卵取精,再把順利培育的胚胎植入子宮,夫婦倆一心期待能成功懷上寶寶,但偏偏事與願違,植入後第11天的驗血檢查結果卻顯示胚胎著床失敗。懷孕的夢想再次破滅,這位婦女當場在醫院痛哭失聲。

她的眼淚讓陳樹基很難過,也更堅定了他的決心,要繼續努力,幫助不孕婦女實現當媽媽的心願。

全台第一例試管嬰兒 北榮誕生

北榮團隊緊接著邀請多位外國專家到院訪問,提供指導和建議,幫小組突破困境。1984年7月,多年不孕的30歲婦人張淑惠到北榮求診,在試管嬰兒小組評估和建議下,她和丈夫張健人同意嘗試培育試管嬰兒,進行取精取卵和胚胎培育、植入子宮等流程,同年8月確定著床成功,成為國內首例成功受孕的試管嬰兒。

(圖/陳樹基提供)

隔年4月16日下午3時26分,張淑惠經由剖腹產,順利生下全台第一個試管寶寶「張小弟」,為台灣的醫學史寫下了新頁。 張小弟的誕生,更引來各界對北榮小組的盛讚,不但媒體大幅報導,當時的蔣經國總統和行政院俞國華院長也公開讚譽,而身處光環和掌聲之中的陳樹基,在每一個欣喜驕傲的當下,卻總是想起他的岳父。

岳父慧眼 窮小子感恩一生

陳樹基說,他的妻子來自普通的台灣家庭,當年是他就讀北醫在外租屋認識的鄰居女孩,兩人順利地交往戀愛,陳樹基因此決定留在台灣成家立業,計畫在他從北醫畢業後結婚。

只不過,40多年前,陳樹基去女友家提親求婚時非常緊張,因為他只是一個孤身在台的窮小子,在三總當實習醫師的月薪只有台幣3,000元,遠低於女友的月薪8,000元,他很擔心嚴肅寡言的岳父會拒絕把女兒嫁給他。

但沒想到,準岳父什麼也沒多說便同意了,陳樹基如釋重負,但喜悅之餘也一直想不通為什麼岳父會答應得如此乾脆。直到數年後第一個試管嬰兒誕生,他才終於明白,原來岳父早已看好「窮小子」的認真努力,對女兒女婿的未來有信心。

「我沒有辜負岳父對我的信任。」陳樹基心中始終感激岳父,他用全力以赴和卓越成就報答了岳父,也榮耀了岳父。

(圖/林建榮攝)

轉戰國泰 三個月成功培育試管嬰兒

第一例試管嬰兒成功後,北榮又陸續成功培育更多的試管嬰兒,同一時期台灣各大醫院也急起直追,積極投入生殖醫學領域,研發技術、投入設施,開辦試管嬰兒業務。

陳樹基的技術和經驗日益嫻熟精進,1991年,在國泰醫院力邀之下,轉赴國泰成立生殖醫學中心並擔任中心主任。他說,生殖中心成立的第一個月,全中心只有一位醫師和一位技術人員,但國泰院方非常支持他,全力提供生殖中心需要的一切高階設施,之後更有愈來愈多醫護人力加入生殖醫學團隊,很多不孕婦女也因為陳樹基的好口碑而到國泰求診。很快地,陳樹基未辜負大家的期待,生殖醫學中心成立三個多月,就傳出第一例成功受孕的喜訊,同年年底國泰醫院第一個試管嬰兒順利誕生。

(圖/陳樹基提供)

醫界大老 深夜苦讀追求創新

從北榮到國泰醫院,陳樹基更一肩挑起「傳承」的重責。那些年正是台灣生殖醫學起飛的時代,許多年輕醫師懷抱著理想加入試管嬰兒的培育團隊,向陳樹基學習技術,他也樂於傾囊相授,「凡是有心想學的醫師,我一定有教無類,這樣才能幫助未來更多的不孕夫婦。」他說。

陳樹基還到國防醫學院、北醫、陽明、輔大等醫學院開課,一度更擔任中華民國生育醫學會理事長(現為理事)。而不論身為醫師還是老師,他都深知必須不斷精進技術,30多年來始終抱持學習的態度,不停研讀國內外醫界發表的最新論文,參與醫學會吸收新知更是必做的功課。

尤其在國泰醫院時期,陳樹基已躋身為外界眼中的「名醫」和「醫界大老」,平日看診和帶領團隊非常忙碌,但他從不自滿,每周有三個晚上,生殖中心主任的小辦公室裡,總有他苦讀論文做研究的身影,直到夜闌人靜。

陳樹基說,醫學領域推陳出新非常快,再厲害的醫生都應追求創新,精益求精,「用功,是對自己的要求,更是對別人的責任。」

(圖/林建榮攝)

治病也治心 看見不孕女性的壓力

陳樹基笑著說自己其實也是凡人,常有疲倦的時候,深夜讀報告難免會想睡,但轉念一想:「我如果停滯不前,會辜負我的病人和學生」,所有的辛勞就會先擱在一旁了。

尤其他深深明白,每一位不孕婦女背後,都有著莫大的壓力甚至悲傷,身為醫師,有責任幫助她們,並建立良好的醫病關係。他說:「醫師治病也要治心,除了處理患者生理上的不孕難題,更要幫助她們卸下心中的重擔。」

例如陳樹基收治過過一位不孕婦女,治療初期尚未改善,回診時一聽到醫師問了一句:「月經有來嗎?」立刻情緒潰堤,淚如雨下。但陳樹基沒有絲毫不耐,而是用同理心慢慢地開導她、安慰她,讓她盡情宣洩壓力。

還有一位女性患者結婚多年未懷孕,婆婆要脅她「再生不出來就離婚」,她在診間哭著訴說自己壓力大到受不了,「拜託醫師救救我的婚姻」,但陳樹基檢查卻發現她生理機能完全正常。而不久後這位婦女再回診時,幽幽說起自己已經離婚了,讓陳樹基非常感慨,但也安慰她還年輕,不要放棄對美好人生的追求。

兩年後,這位女性再次出現在陳樹基的診間,這次不是治療不孕症,而是她再婚之後很快就懷孕了。她開心地告訴醫師說,原來不孕根本不是她的問題,她如釋重負,也很慶幸重新找回人生的春天,更感謝陳樹基對她的鼓勵。

(圖/陳樹基提供)

踢足球 寫書法 怡情抒壓

2011年陳樹基自國泰醫院退休,轉任中山醫院婦產科主任。他笑說自己是「退而不休」,也因為中山醫院不是教學醫院,他可以更專注地幫助患者,心境上相對地比較單純輕鬆。他也趁此機會整理資料,寫下《生命科學的奇蹟:臺灣試管嬰兒發展史》,詳細記錄台灣發展試管嬰兒的過程,也成為婦產科醫師們的必讀書籍之一。

因為醫師是壓力很大的工作,多年來陳樹基善於透過一些嗜好來抒壓,其中最執著的就是足球,一踢60多年。

他說,小時候在馬達加斯加,踢球是男孩普遍的運動,來台讀華僑中學時,足球場上的馳騁廝殺,緩解了他背井離鄉的寂寞,高三時更參加選拔成為亞青盃國腳,遠赴韓國比賽,後來就讀醫學院或在醫院任職,不論再忙都會抽出時間到足球場踢上一場。

「每次踢完球,滿身大汗,很暢快!」陳樹基非常喜歡運動過後那種舒服的感覺,即使現在已年過七旬,每周六下午仍會到台北大佳河濱公園足球場和「孔雀足球體育會」的同好一起踢球。

(圖/陳樹基提供)

他說,孔雀會是極具規模的業餘足球組織,成員從小學生到銀髮族都有,按年齡分組,他現在已躋身70歲以上的「尊貴組」,一起下場的伙伴都差不多年紀,踢起球來不會太激烈,也懂得避免運動傷害。

陳樹基也從不錯過重大足球職業賽事轉播,四年一度的世界盃更是他「追星」的重頭戲,1998年法國世界盃、2006年的德國世界盃、2014年巴西世界盃,他和家人一起出國到現場觀戰,為自己最愛的法國隊和荷蘭隊加油,追星的熱情絲毫不輸年輕人。

(圖/陳樹基提供)

陳樹基這幾年更迷上書法。他說自己童年在馬達加斯加從未學過書法,多年前有一回獲邀到大陸的醫院指導講學時,院方要求他題字留念,但題字要用毛筆寫書法,讓他一度很困窘。回台後他便決心拜師學書法,沒想到一學就從此愛上,至今五年多未曾間斷,每周一下午總是跟著老師練上三個小時。

「寫書法會上癮,停不下來,一心一意只想寫得更好,整顆心會跟著全無雜念。」說起書法,陳樹基揚起滿足的笑容,他也認為自己寫得不夠好,還要繼續精進練習。「學無止境,做任何事都一樣,要保持學習的心。」他說。

(圖/陳樹基提供)

從生殖醫學到足球書法,從馬達加斯加的少年到台灣醫界大老,不論哪一個角色,陳樹基始終如一,燃燒熱情、認真投入,而正因這份全力以赴,讓台灣的試管嬰兒歷史有了動人的一頁,未來這份醫學的使命和薪火更將自他手中傳承下去,創造更多生命的喜悅和希望。

陳樹基

SU-CHEE CHEN, M.D.

陳樹基,1949年生,台灣人工生殖醫學重要推手之一。

陳樹基出生於馬達加斯加共和國,嫻熟法語、熱愛足球,高中更當選亞青杯國腳代表台灣參加國際大賽。台北醫學院畢,於榮總服務時奉派法國巴黎Antoinne Beclere醫院學習培育試管嬰兒,所屬之試管嬰兒小組於1985成功培育台灣第一例試管嬰兒。後獲邀至國泰醫院創立「生殖醫學中心」,現為中山醫院婦產科主任。

善寫書法,至今仍保有踢足球習慣,著有《生命科學的奇蹟:臺灣試管嬰兒發展史》。