文/陳和謙醫師

那道光

當我還是醫學生的時候,一直覺得「總醫師」這職稱聽起來,好帥。

畢竟,任何頭銜只要冠上一個「總」字,頓時便顯得無比權威。例如:總管、總經理、總裁、總統、總理大臣。

那時資歷尚淺,覺得有醫師執照的 PGY (不分科住院醫師) 學長姐,臨床處置能力超越 intern (實習醫師),就已相當厲害,更不說 R1 (分科第一年住院醫師) 甚至 R2,功力更是無比深厚。而總醫師又是超越他們,頂點般的存在,對臨床處置、院內系統、行政細節…等事務樣樣神通。

不僅如此,住院醫師學長姐只顧一個病房的幾床病人,整天就已忙得半死,總醫師卻一肩攬起科內大小事,不但負責數個病房,同時還身為科部對口,回覆他科會診、全院值班。醫師學弟妹、護理人員、全科、甚至全醫院,只要有問題處理不定,都要找總醫師幫忙。

總醫師,根本就是天邊遙遠而絢爛的一道光。要多少年、多少努力,自己才能和他們一樣,有能力照亮那麼多人呢?

後來,資歷漸長,心中總醫師的光環日漸褪去,才漸漸懂得,原來它其實是個屎缺。

大醫院醫生工作的 3 條軸線

許多時候,當行外人問起,常不知該如何簡介醫院裡人事層級的分工與職務。

其中比較完整的一種說法,是這樣:

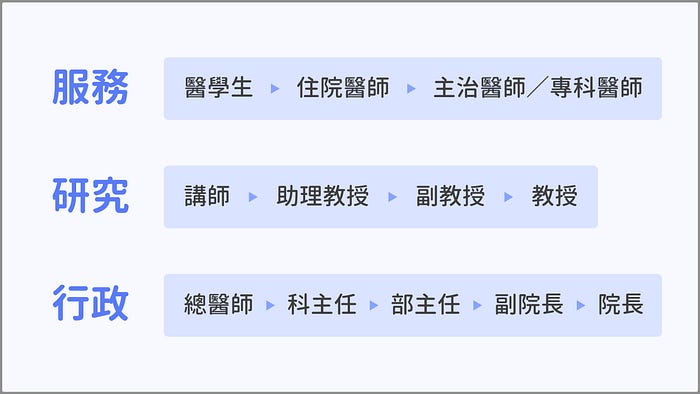

大醫院的醫生,主要做三種事情:服務、研究、行政。

這三種類別,各有不同階級。

「服務」,也就是看門診、查房,講求的是診斷治療的能力。

分階是:醫學生 ── 住院醫師 ── 主治醫師/專科醫師「研究」,也就是依據醫師 SCI 論文產出表現,以及研究資歷來評定等級。

分階是:講師 ── 助理教授 ── 副教授 ── 教授至於「行政」,嗯…

分階是:總醫師 ── 科主任 ── 部主任 ── 副院長 ── 院長

軸線分階的原則,是什麼?

這三種類別任務,只有「服務」分階原則清楚:

沒能力為病人處置負責的,叫醫學生。有能力負部份責任的,叫住院醫師。必須全權負責的,叫主治醫師。

至於「研究」,講求的應是一位研究者,發現問題、提出假說、設計實驗流程、統計分析、詮釋數據…等能力。

然而現在,台灣大醫院為了求取名譽,普遍以指標、績效來「定量」醫生在研究領域的表現。一位醫師所發的論文數,與其 SCI 點值高低,幾乎成了評核研究能力的唯一判準。

講師,不是講師。助理教授不助理、也少教授。副教授和教授的唯一區別,也只剩下年資、論文數的不同。

這些學術頭銜來自國外大學,初衷是為了區分「學者」在學術貢獻與知識傳承上的不同境界,有十分崇高的意涵。在引入台灣大學,又再一步移植到醫院後,便完全變了樣。

至於「行政」,就更別提了。從科主任到院長,這條軸線究竟是以什麼能力,篩選出職位較高的人呢?

去問路邊阿嬤,她會告訴你:

若要待在大醫院,要有人際手腕、處事要八面玲瓏,同時也要懂得掌握資源,才能在官僚體系裡踩著同儕,一階一階往上爬。

把同樣問題拿去問院內員工,令人驚訝又遺憾的是,他們九成也會回答出一樣的答案。

總醫師的袐密

最後,再看看行政位階最低的「總醫師」。

總醫師到底是什麼?就是在各部科裡,處理醫療行政業務的負責人。

誰來當總醫師?不同科別,普遍都是由住院醫師來當,通常是住院醫師期間的最後一、兩年來接任,所以總醫師又叫作 Chief Resident,簡稱 CR。

咦,為什麼不是主治醫師來當?別傻了,他們才不想當!不想處理庶務性,諸如排班、調配人力,或處理科部行政報表…之類的雜事。而因為他們有權力,不想做的事情自然就不會落到自己身上。

「這種事叫住院醫師做就可以了!」不不不,別這麼直接。

比較得體的做法,是先把不想做的事,冠上一個「訓練」的頭銜,然後才丟包給職位比自己低的人,強迫他做。

那麼,總醫師有沒有能力上的審核標準?

你看,醫生的服務能力是受到審核的 ── 大學指考得考高分才能成為醫學生,要通過醫師國考和科部面試才能成為住院醫師,專科考試要及格才能成為主治醫師。

醫生的研究能力也同樣受到審核 ── 要寫論文,發到有 SCI 點數的期刊,才能獲得講師頭銜,之後一路晉升到教授,也都需要 SCI paper,甚至同儕決議審核通過。

那要成為總醫師,處理科部行政大小事,也該有能力上的審核機制吧?

嗄?別開玩笑了,做雜事唯一需要的就是「時間」,哪需要什麼能力?真的要說,如果同時能有一顆奴性的心,再配上 M 屬性的人格,確實大概會更好。

每位住院醫師,只要想完成「住院醫師訓練」,獲取專科考試的入門票,幾乎都必須熬過總醫師的歲月。

屎缺,是不需要審核的。

可是「行政」真的這麼不需要能力,人人可做、人人能做好嗎?排班、開會、規畫流程、教學、建檔,向上溝通掙取理解、向下溝通獲得信任,甚至代表科部向外掙取資源,這些事務都不需專業能力嗎?

每每思考至此,就覺得難過 ── 比沒有能力更糟糕的,是根本沒有把能力當一回事。

我們是如此不重視行政,零培訓、零門檻,只要有手有腳,人人都可以做。能力不足的,就用時間來彌補。然而,代價卻是時間怎麼補也補不回來的品質。

上面的人說要

最近,見到 A 科總醫師,在電腦前埋頭處理 A 科部年度論文發表資料:

I-W Tsai, London School of Economics and Political Science (University of London), 1984

一串文字,要把它手工複製貼上,轉換成表格:

作者:I-W Tsai

科別:總統

論文名:London School of Economics and Political Science

年份:1984

全科所有人去年共發出幾篇論文,這動作就要重覆幾次。

「咦?這資料不是原始檔就都有了,為什麼要費這麼大工夫,一一把它轉成表格呢?」我問。

「上面的人說要啊!唉…評鑑,最喜歡漂亮的東西了!」A 科總醫師說。

後來,遇見 B 科總醫師,偶然聊起類似的事。

「這還好啦!更常見的是,一開始什麼資料都沒給你,你需要直接去 pubmed 一個一個輸入全科每個人的名字,然後人眼辨識抓出他去年的論文…」B 科總醫師說。

一輩子不要退下來

前陣子跟一位創業朋友 P,聊起總醫師的工作。

我:「再過不久我就要開始當總醫師啦~」

P :「哦?那是什麼?」

我:

「基本上呢,就是負責做科部沒有人想做的行政雜事啦~跟醫學關係不大。例如醫學生要來實習,誰帶他們認識環境、介紹科部,甚至教學呢?沒有人想。例如科部病房,住院佔床率的年度報表、非預期死亡的病歷號匯整,誰想負責呢?沒有人想。例如藥商希望能在某天晨會,向醫生宣傳他們家的藥,看我們哪天能留一段時間出來。這種事主任會安排嗎?當然不會!所以就要請總醫師處理…」

「總醫師任期中,就是要幫科部做這些瑣碎而重覆的雜事,但其實學不到什麼東西…」

P :

「嗯…首先,我不同意雜事學不到東西,也要看你做雜事的心態是什麼。有些 know-how 就是要從雜事學起,沒有做下去,沿線索去追出事情為什麼是這樣,你就不會發現,也不會瞭解背後的脈絡,以及在其中發揮作用,但旁人一般時候看不見的力量。

退一步說,就算你一直在做重覆的事,如果能優化,讓自己做的時間變少,卻能達到一樣的結果,那你也還是在進步啊!

何況,『連結』就是機會,就是資源啊!既然總醫師的位置,這麼多人會跟他聯絡、需要他幫忙,只要留心經營,久了就能形成人脈。這樣的資源人家想用錢換也換不到,況且,很多時候空有專業能力是不夠的,這時候就需要人脈作為另一個維度的資源,完成專業能力達不到的結果…

要是我的話,還想一直當總醫師當下去,一輩子都不要退下來呢!」

餘韻無窮,令人深思。

本文經陳和謙醫師授權刊登於《醫學有故事》

原文:從大醫院醫生工作的 3 條軸線,談談「總醫師」究竟是什麼?平常到底都在幹麻?