夜幕低垂,斗大的明月升起,當下班人潮開始湧現,大樓的燈火一盞盞熄滅,南港軟體園區國家衛生研究院的辦公室中,司徒惠康才剛結束上一場會議,抓緊時間在〈醫學有故事〉專訪開始前,抽空回覆幾封E-mail。

以合十代替握手,一口一句「麻煩你們、謝謝、辛苦了」的問候,才剛坐定的司徒惠康馬上轉頭對著早過了下班時間的同仁說:「你們趕快回去吧,不用等我,我自己鎖門就好。」平易近人的態度讓人幾乎忘了眼前這位正是國際知名的自體免疫疾病學家、新科中研院院士,國家衛生研究院的新任領導人。

「小時候我們家很窮,一家七口擠在只有兩個房間的塌塌米房子裡,但我從小就想當科學家。」司徒惠康轉開保溫壺瓶喝了口水,娓娓道出一路走來的轉折與精彩。

異域孤軍 落腳花蓮的老芋頭

1944年,中國的抗日戰爭已持續數年,時任國民政府主席的蔣中正提出「一寸山河一寸血,十萬青年十萬軍」的口號,號召知識青年入伍。司徒惠康的父親出生於廣東,家境小康,十七歲才剛新婚,十八歲血氣方剛的年紀,就背著家人響應號召從了軍,成為12萬5千名「中國青年軍」的一員,踏上了戰場。

戰鬥嚴峻,青年軍的訓練與物資都不夠,死傷慘重。司徒惠康聽父親說,幾次戰鬥後他被編入運輸連,負責開卡車運送物資跟作戰人員。1945年日本投降,第二次世界大戰結束,原本可以榮歸故里的父親又遇上國共內戰開打,只能跟著部隊一路轉進。

之後國民政府遷台,父親跟著李彌、余程萬將軍的部隊從雲南撤退,在泰、緬、寮國交界的金三角一帶一待就是五年。這段期間他們幾乎沒有任何補給,靠著一股意志,擊敗過緬甸國防軍、反攻過雲南,直到1955年蔣中正迫於聯合國壓力,將這隻總數約一萬的「孤軍」解散,他才得以離開戰場,卻已回不了原本的家。

賭上性命從軍10多年,經歷大小戰役無數,才搭著船一路晃蕩到台灣,踏上花蓮這塊陌生的土地沒多久,司徒惠康的父親就被通知退伍,拿到少少的幾百塊退休金。「兩袖清風、一事無成,不知父母生死,與妻子斷了音訊……」孤單、懊悔、擔憂、難過、徬徨,各種情緒夾雜心頭,天地雖大,卻不知該往那個方向邁出下一步。

為了討生活,他靠著開卡車的一技之長,在台肥的花蓮廠找到了一份穩定的駕駛工作。而「不孝有三,無後為大。」為了傳宗接代,他再娶了小他16歲的太太。「老芋仔配蕃薯」這樣的時代寫照,正是描述當年這群飽經戰火摧殘,與家人與故鄉一別數十年,在大時代中掙扎生存的縮影。

平靜的日子裡,孩子一個接著一個出生,司徒惠康排行第三,一家七口窩在花蓮美崙小小的台肥宿舍中,過著簡樸的生活。

窮人的孩子早當家 透過報紙看世界

「我到現在還忘不了,我爸早上買回來豆漿的那個焦香味。」司徒惠康咂了咂嘴笑著說,父親會在天剛亮時起床,帶著一個燒水的大水壺去菜市場買豆漿,早點去的豆漿渣渣比較多,便宜又營養。

一個交通車司機,每天一睜眼家裡就有七張嘴等著吃飯,讓三餐可以溫飽已經讓他操碎了心,更別說教育孩子什麼人生的大道理,「不用爸媽說,我們也知道不能增加家裡的負擔。」而看著剛正不阿的父親、傳統善良母親的背影長大,「做個誠實的人」、「想要的東西自己努力去爭取、「不該拿的不拿」、「能幫人家就幫」這些美德,早已自然而然烙印在司徒家每個小孩的性格裡。

窮人的孩子早當家,五個小孩國高中後大都念公費學校,拿著從鄰居要來的二手課本與參考書,當然沒有補習,但成績個個都名列前茅。這樣單純,甚至可以說是單調的生活,唯一能讓司徒惠康每天期待的娛樂就是看報紙了。雖然家中經濟不寬裕,但踏遍大江南北的司徒爸爸了解知識的重要性,堅持一定要訂報,而且只訂中央日報。

「我爸說中央日報的社論寫得很好,副刊、文學、小說也都是名家撰寫,邏輯通暢、結構嚴謹。」他接著道:「可能是從小養成這樣的閱讀習慣,刺激了思考,那時候又沒有現在那麼多花花綠綠的資訊,可以很仔細地吸收、沈澱、消化,我有很多知識跟思考方式都是那時候養成的。」

透過這個課本以外唯一的資訊管道,司徒惠康一點一點拼湊出世界的樣貌。當時政府推崇「科學救國」,強調「德先生」(Democracy民主)與「賽先生」(Science科學)的重要性,中央日報更是用很大的篇幅報導諾貝爾獎的華人得主——楊振寧、李政道、丁肇中,及吳健雄等偉大科學家…,司徒惠康津津有味地把他們的每篇報導看過一遍又一遍,將這些頂尖的科學家視為他的偶像。

「這些好消息,是台灣當時很悶環境裡一個很大的出口,我就是在那個時候決定未來一定要成為一個科學家的。」司徒惠康說。

向左走,向右走 夢想的兩頭

抱著遠大的夢想,司徒惠康考上了花蓮高中。那時正當台灣經濟起飛,部分老師喜歡在上課「留一手」,私底下另外開補習班收取學費。加上大學聯考失利,他沒能考上夢想中的台大電機跟物理,只好參加國防醫學院的軍校招生。

心中雖然不甘,但自己的失誤卻怪不了別人,家裡的環境更不允許讓他重考一年,軍伍出身的父親更開心兒子能考上軍校,於是司徒惠康只能將自己的夢想默默收進角落,到國防醫學院報到。

「我記得那時候北迴鐵路剛通車,父親帶著我搭平快車,一路晃了七個小時才到台北,他跟台北也不熟,只好搭計程車。」他緩緩地道,「我一路看著窗外的風景,一直到車子開到羅斯福路四段,才發現我夢想中的大學就在左手邊,而右轉往思源街走的國防醫學院,才是我的目的地。」

司徒惠康頓了頓道,「有一部電影叫《向左走,向右走》,我在那個時候選擇了向右。」話聲輕輕落下,彷彿還能聽見當時那位年輕人心中的遺憾。

放不下夢想,醫學院前幾年的通識課、解剖課,司徒惠康都抱著交差了事的心情去應付。直到大五,一群醫學生披上白袍,進到三軍總醫院實習,司徒惠康才從中找到了行醫的熱情與責任。

小醫師立大功 決心走上外科路

「那時候我們要去內、外、婦、兒實習,有些原本就想當醫師的同學很認真,大三大四就跑去醫院裡跟著資深醫師學習,我才意識到前幾年過得太混,考試只是在應付,考完就全部忘光光,到了現場什麼都不會。」他說,「大五實習的時候,我就很認真在補。」

大六輪訓到外科,他每天凌晨四五點就會起床幫病人換藥,等六點多醫師來查房,七點半乖乖坐在會議室參加晨會。有天早上,帶著司徒惠康的主治醫師提出一個緊急案例出來討論,一個阿兵哥的精神有點狀況,為了退伍吞了一大把釘子下肚。

X光片一放出來,10幾根釘子已經有一兩根快到小腸了。幾位醫師你一言我一語沒有結論,突然有位醫師提議:「叫學生去查國外論文啊!」這個任務就落到了最年輕的司徒惠康頭上。會議才結束,他急忙跑到圖書館,試圖在下午前找出答案。

他把所有外科的重要期刊全部搬出來堆了滿滿一整桌,一本一本翻看目錄找著「釘子、玻璃、尖銳物、消化道」等關鍵字。眼看時間已到中午,一口水都沒喝的司徒惠康卻還沒有任何斬獲。一般人到了這個地步,可能就會直接跟主任報告找不到答案,但來自花蓮鄉下的憨厚耿直,加上心裡有個聲音不停催促:「國外到底有什麼答案?」支持他繼續找下去。

下午兩點,當所有的老師陸陸續續進入會議室,司徒惠康緊張地站起來,放出剛整理好的膠片:「根據第一篇文獻,某年某時某位小孩吞下尖銳物,48小時後順利排出…」辛苦了四、五個小時,翻過上千篇論文,他終於找到兩篇相關的案例,都建議觀察即可,讓尖銳物自然排出。

所有醫師的眼睛都亮了起來,最後決定照著國外期刊的建議採取保守治療。從那一刻起,大家就知道有個小小的實習醫師,解決了當時許多資深老師都沒把握的問題,有耐心、報告有邏輯、開刀手巧又細膩,是個當外科的好材料。

這件事大大鼓舞了司徒惠康,讓他找到了從醫的價值與努力的目標,兩年的臨床實習成績都拿到全班第一名,他也決定未來要好好朝著外科發展。沒想到畢業前夕,上天又給他開了一場玩笑,他的人生也再度迎來一個髮夾彎。

豬羊變色 改變命運的一支籤

國防醫學院有個傳統,就是將自己的畢業生培養成為未來擔任基礎醫學的師資。當年醫學系共有165位畢業生,要留下六人當助教以及做基礎研究。除了兩位自願留下來的同學,還有四個缺額沒人認領,所以學校將大家聚在一起,抽出留校的「幸運兒」。司徒惠康因為成績優異,第一個走上台。

「我第一個抽,就抽到留在學校。」司徒惠康笑著回憶,那時震耳欲聾的歡呼幾乎要掀破屋頂,「在學校七年,我從來沒有在任何場合得到全班同學那麼熱情的掌聲。」

這豬羊變色的一抽,讓已經決定要在外科好好學習的司徒惠康全身如墮冰窖,腦袋一片空白的他幾乎忘記是怎麼走下台的。冷靜過後,他決定選擇去微生物及免疫學研究所。

免疫學幾乎被所有的醫學生公認是最困難的一門基礎學科,各種不同的免疫細胞之間靠著釋放出不同的分子、細胞激素來傳遞訊息,最終構成人體複雜的免疫系統。選擇進入這個人人唯恐避之不及的領域,是因為司徒惠康在大三時上了啟蒙老師韓韶華教授的課。

韓韶華是從上海隨著國防醫學院來台的「流亡學生」,他雖操著一口濃厚的江蘇口音,但在課堂上能將複雜的免疫系統抽絲剝繭,條裡分明地攤在所有學生面前。「上韓老師的課真只有四個字可以形容,如沐春風。」司徒惠康感念道,「台灣早期有這樣傑出的學者來教我們這些軍校學生,真的是非常幸運。」

幾年前的緣份,讓司徒惠康與免疫學間產生了一絲特別的連結,牽引他走上這條路。「未來我是否也能跟韓老師一樣成為令人敬重的學者呢?」他開始這樣期待。

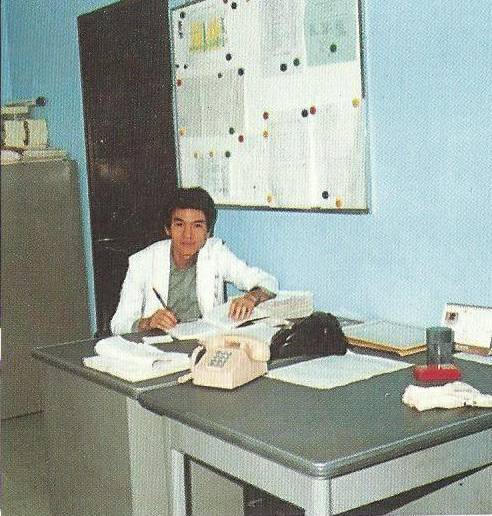

基礎研究 重拾科學家的夢

一位外科學界可能的明日之星,被迫關在枯燥的實驗室裡,一般人難免心緒難平。但司徒惠康卻發現,免疫學的世界複雜得不得了,需要大量的邏輯判斷、掌握多元的知識,與他小時候夢想要當物理、化學科學家的性質一模一樣,只是領域換成生命科學而已。兜兜轉轉,他沒想到自己居然有機會走回科學家的路,「後來慢慢越做越有興趣,就決定繼續走下去。」

他去了葉明陽教授的實驗室學單株抗體知識、去壽廉教授的實驗室學T淋巴細胞、去病毒實驗室、細菌實驗室…那段時間的接觸與刺激,讓他的視野與格局漸漸開闊,而教學的工作,也幫他扎穩了最基礎的知識。

之後他更申請去了中研院的生醫所。「中研院那時候是全國做分子生物、細胞生物學最前沿的地方,很常請國外的大師來演講,還可以登記一起午餐交流,我在那一年遇見了很多很好的老師。」這一年的國際交流經驗,也讓司徒惠康之後在國外求學時如魚得水。

1992年,他申請到美國攻讀博士,來到了以自由、平等、跳脫學術框架著稱,匯聚全世界天才與菁英的史丹福大學。

沒人要收 四年畢業的不可能任務

「我的同學大多都20幾歲,還有一個20歲就從柏克萊大學畢業,直接跳級唸博士班的。」一個花蓮出身的鄉下小孩,躋身進入這個「天才聚集地」,表現絲毫沒有落人之後,但在找老師收他時,卻費了好大一番功夫。

司徒惠康找的指導教授 Dr. Hugh McDevitt是世界知名的免疫學專家,1980年代還曾被諾貝爾獎提名。「這是我心目中No.1想進的實驗室。」他說,Dr. McDevitt實驗室永遠保持30個人左右的規模,除了固定的秘書、助理、技術師外,其他20多個學者大都來自世界各地的頂尖機構,不是某某諾貝爾獎得主推薦,就是發表過什麼令人驚艷的論文。Dr. McDevitt只收能獨立思考、有經驗獨立進行實驗的博士後學者,唯一一個博士生名額,還是因為學校規定,他為了盡教學責任才收的。

而身負軍職的司徒惠康,當時規定最多只有四年就要拿到博士學位,時間一到,不管有沒有畢業都要回台灣。「老師沒收過台灣的學生,看我年紀不小,又聽我想要四年就畢業,馬上回我說it’s impossible.」他叫來隔壁實驗室一個20歲就從麻省理工畢業的博士學生說:「生物醫學領域博士平均畢業的時間是6.8年,惠康,如果你四年就要畢業,表示有另一個MIT畢業的學生要9.6年才能畢業,」他把話說得很清楚:「你覺得你有比這些MIT的資優生聰明嗎?你的英文有比他們好嗎?而且你還有家人跟小孩。」

「我這人有一個特點就是,我一但決定,我有非常strong的意志力,我就覺得一定要說服advisor一定要收我。」司徒惠康笑著描述他如何對老師死纏爛打。

Dr. McDevitt是個名符其實的「空中飛人」,可能這兩週在斯德哥爾摩參加諾貝爾獎審查會議,下禮拜去英國皇家醫學院演講,之後直接去美國國衛院開會,一個禮拜大概只會有一天在實驗室,還有20幾個人搶著要約他討論。

知道自己不可能約得到老師的時間,司徒惠康只能耐心地守在辦公室外。「60幾歲的人,總要上廁所嘛,我就在他洗手兩三分鐘的時間找他談。」Dr. McDevitt原本只想隨口應付他兩句,但四次、五次後,司徒惠康依然沒有放棄,老師看出了他的決心,答應讓他可以留在實驗室內「實習」兩個月。

兩個月後,司徒惠康再度提出留下的請求。Dr. McDevitt找來資深的博士班學生,問他覺得司徒潛力怎樣,有沒有機會拿到博士學位?又問了帶他實驗操作的博士後學者他的學習態度如何,能不能自我要求?最後問了實驗室最資深的管理人,在工作、生活、文化上能不能融入這個團隊?結果三個人都異口同聲地說,「惠康應該留下來,而且他很有機會能在四年畢業。」

歷經千辛萬苦,司徒惠康終於被Dr. McDevitt收下,他的科學家之夢,也在加入全球最頂尖的實驗室後,翻開下一個篇章。

得力的助手 人生沒有白走的路

加入實驗室後才是一切的開始,要挑戰四年就畢業這不可能的任務,司徒惠康比所有人都來得認真。「老外通常都九點十點進實驗室,七八點走,我每天帶兩個便當,早上七點多來,晚上十點十一點左右才離開。」一句話,道盡數年如一日的努力與累積。

秘書還沒來上班的時候,司徒惠康常幫忙代接打來找Dr. McDevitt的越洋電話,有時是某某奬的委員會催促Dr. McDevitt提出得獎者建議名單,有時候是倫敦某個會議主辦單位通知飛機的班次。他操著不太流利的英文,將所有的留言清楚地寫在紙上,等秘書上班後轉交給老師。

「後來秘書乾脆叫老師直接問我,老師甚至還會直接交代我跟某某postdoc說實驗要注意哪些地方,」他笑著說,「久而久之,我反而對整個實驗室裡20幾個人的研究計畫都有一定程度的了解,那是一個意外的收穫。」

史丹福大學的微生物及免疫學研究所非常難畢業,當年與司徒惠康一起錄取的博士研究生共有四位,其中兩個在博二時就被刷下來,倖存率只有50%。而二年級時有個非常重要的口試,要學生提出一個假說,然後設計完整的實驗去驗證,考驗他的創意、邏輯、實驗設計嚴謹度等。

當年司徒惠康觀察到,免疫T細胞受到抗原刺激時會大量增殖來抵抗入侵者,並在任務結束後自我凋亡,避免傷害到正常細胞,但這種自我凋亡的機轉並不清楚。因此他設計了一系列實驗,也跟隔壁研究室要來只帶有單一種T細胞的基因轉殖小鼠,用抗原刺激後觀察T細胞的增殖及凋亡狀況,進一步了解T細胞自我凋亡的分子機轉。

口試當天,他不但清楚地說明研究假說跟驗證的實驗設計方式,甚至還報告了幾個月下來累積的數據跟初步成果,五個評審委員一致同意給他一個非常罕見的A+,還破天荒聯名寫信給Dr. McDevitt說:「惠康這個口試專案非常值得繼續研究下去,Hugh你一定要支持他。」

「老師是個很驕傲的人,原本指定我做的題目是他幫我精挑細選的,沒想到居然有五位資深老師,聯合推薦一個台灣來的小子為了資格考試想出來、且只準備幾個月的專案題目!」司徒惠康笑了笑說:「後來我跟他保證兩個題目都會做好,只需要給我一些材料跟經費支持一下。他看我時間分配沒問題,六日都還跑來實驗室加班,就答應了。」

Dr. McDevitt這一個點頭,點出了司徒惠康順利畢業的康莊大道。專題實驗進展得非常順利,曾當過外科實習醫師的他因為手巧,殺老鼠、取器官乾淨俐落,萃取、分析細胞也是信手拈來,實驗的重現性極高,連其他同學的實驗都常請他幫忙動手。「人生果然沒有白走的路,」他笑著說,「老師那時候就覺得我應該可以順利畢業。」

1996年,博班第三年結束前夕,司徒惠康與老師一起將論文投稿到免疫醫學雜誌第一名、Cell出版的《免疫》上並獲得刊登。之後,他又有兩篇論文發表在其他的重量級期刊,四年一到,老師就跟司徒惠康說可以回台灣了。

只花四年就獲得當代免疫學大師認可,拿到史丹福大學的博士學位,這份成就背後沒有任何僥倖。「這個成功經驗讓我覺得只要有足夠的準備,能敏銳的構思好的想法、有好的實驗資源,加上客觀精準的分析,我們台灣也能做出很好的研究。」他分享道。

突破框架的校長 教育重在啟蒙

1997年,司徒惠康回到國防醫學院。在國外的這段期間,他深刻體會到基因轉殖動物的重要性,因此說服了院長整合資源,建立基因轉殖核心設施,大大促進了台灣生物醫學實驗跟技術突破的研究效率。

接下來十年,除了教學以外,他每天心無旁騖地進行實驗,不只深入探討第一型糖尿病等自體免疫疾病的致病機制,也努力開發治療的策略,期待未來能幫助這些病患。

處在外界人眼中硬梆梆的軍事學院,身為做事一板一眼的軍人,司徒惠康又如何在這樣的環境中屢屢衝撞體制、突破框架,達成如此亮眼的科學成就?其實他也花了不少時間才將兩種衝突的價值觀與體制「融合」,找到了自己的界線——

在軍事教育、作戰核心理念與價值,指揮官下命令時,一定是無條件服從。「但在科學的創新,在實驗室裡,永遠要去質疑、挑戰教科書裡現有的知識,才能突破框架。」

這樣的理念,在司徒惠康擔任國防醫學院校長時,更落實在學生的教育方針上。

「我從科學的角度來看,非常鼓勵學生去多多接觸。」那幾年只要每逢寒暑假,就有許多國防醫學院學生湧入桃園機場。出境大廳裡,學生們推著行李開心地跟司徒惠康揮手道別:「校長,兩個月後見!」國防部還一度緊張地認為這樣管理一所軍事學院會不會太鬆散?他卻堅持認為,學生們要趁年輕去經歷、看過、聽過、體會過,將來才能成為一位好醫護人員。

因此他跟國防部與教育部申請經費,鼓勵學生勇敢走出去,到學術機構進修,或去援助機構實習。「我帶學生去柬埔寨,十幾二十個學生共用一個廁所,洗澡只能用很少的水。」他接著說,「還有學生去印度德瑞莎修女的垂死之家當志工,回來後邊哭邊分享病人傷口腐蝕到骨頭,只能勉強維持生命的故事。」

「有時候內心有了感覺,就會改變他的作為。」他認為教育重在啟蒙,「那怕是軍校,我也要我的學生走出去。」

善良的選擇 醫學人文的千百種樣貌

從科學的觀點來突破軍事院校的教育窠臼,司徒惠康對醫學人文的看法,則充滿了多元包容與尊重,「醫師的善心、人文關懷是從生活中培養的,每個人都不一樣。」他說。

當年他剛回國時,國內正如火如荼地進行醫學教育改革,強調要有好的人文觀、社會觀、歷史觀、國際觀、藝術觀,才能成為一位好醫師。「但像我從小只有中央日報可以看,連電影都沒看過,怎麼培養藝術觀?很多同學還要請假幫家裡割稻、捕魚,這些難道沒有美感嗎?」他又舉例,「台灣有很多窮困的小孩進醫學院,就是想未來賺錢孝順父母,這不也是一種人性情操與人文關懷嗎?」

他認為,每所醫學院也都跟人一樣,有他獨特的歷史、學風與價值,台大的研究、慈濟的大愛、北醫的自由、國防的榮耀……

「不需要制定一套統一的價值觀念跟制度去稽核、教育學生,重點在啟發他們,讓他們去感受,學生自然能自我成長。」

不只第一線的臨床醫師,實驗室裡也有很深的醫學人文關懷。司徒惠康接著說,「mRNA疫苗從科學的角度跟成就來說真的是無庸置疑,但實在太難保存。」從製造到施打,莫德納都要保持在-80°C,許多貧窮落後的地方根本沒有這樣的條件。「但牛津大學的莎拉.吉爾伯特教授放棄專利,讓AZ疫苗的成本只需要四塊美金,務實地解決全球疫情,這是科學家最偉大的人文關懷。」他欽佩道。

「我的老師Dr. McDevitt,我們都說他就像一頭獅子一樣,個性非常強硬。他的文章要是被Cell或是Nature退了,會直接拿電話打給總編輯跟對方吵架。」司徒惠康笑著說。

「他認為科學研究者就該這樣,當你一層一層去剖析這些很複雜的生命現象,並得出很好的實驗結果,你永遠要去捍衛,讓這些東西被更多人看見,才能幫助更多人。」他頓了頓道,「這是老師強硬背後溫柔的人文關懷。」

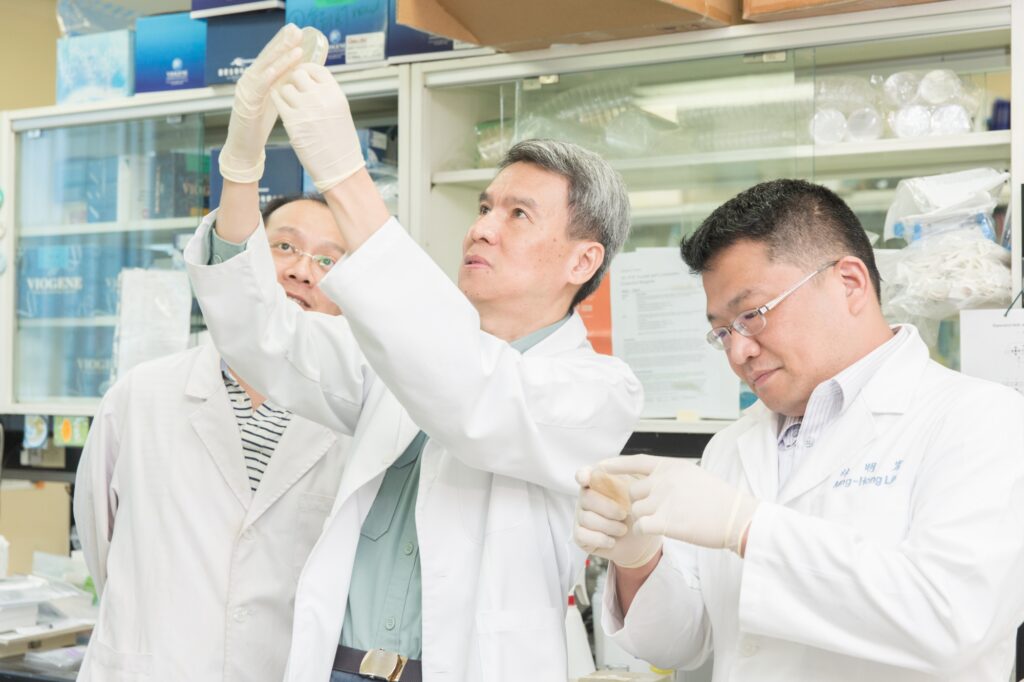

接任國家衛生研究院 期待更多整合

2018年,司徒惠康從國防醫學院榮退,離開待了38載的學校,接任國家衛生研究院副院長。2022年,他不但獲選為中研院院士,更於12月接任國衛院院長。「國衛院是一個任務導向的單位,專門承接國內最重要的健康相關議題,保有法人的彈性跟研究機構最重要的公信力。」

勇於顛覆傳統的他,現在站在國家的高度去預測未來五到十年內國家可能要面臨的健康議題,並提前提出政策與佈局,好面對全球的衝擊與變化。「例如Covid-19的疫情,我們的感染症與疫苗研究所過去因為做過很多相關的研究,所以在一知道病毒的核酸訊息後,馬上就設計出各種不同的疫苗發展平台。」司徒惠康接著說,「碰到空污的問題,我們有環境醫學研究所;碰到跟高齡醫學跟慢性病相關,有群體健康研究所及高齡醫學中心等,我們有非常堅強的團隊。」

「國衛院是一個量小質精,串連基礎研究、場域驗證及應用、甚至政策推廣的一個研究單位。」他笑著幫自己下了個清楚的定義。

他還有一個很重要的目標,就是串聯、整合台灣的醫學中心研發能量,例如打造國家級人體生物資料庫整合平台(National Biobank Consortium of Taiwan)。「台灣有很好的醫療資源跟臨床研究,可是各大醫學體系山頭林立,大家都各做各的資料庫,很難有效的合作。」他說,國衛院沒有醫院、沒有公權力,卻有很強的公信力,是最好的協調者。

懷著「取之於社會,用之於社會」的責任心,司徒惠康已從當年看著報紙的少年,成為他夢想中的科學家。只要是對國人的健康有幫助,未來他也一定會不斷突破框架,朝著目標全力以赴。

「我們不是刻意為了要發表什麼文章才去做科學的研究,也不只是要應付國家什麼政策才幫政府推廣。」他暖暖地說,「我們只是一群科學家,而生命醫學,正是因為人而存在。」

司徒惠康

HUEY-KANG SYTWU, M.D., Ph.D.

第33屆中央研究院生命科學組院士,國衛院院長,前國防醫學院校長。

從小立志成為科學家,卻因聯考失利進入國防醫學院,又在畢業時抽籤抽中留校擔任助教,意外重回實驗室,投入自體免疫研究已30載。

師從國際免疫學大師Dr. Hugh McDevitt,只花了四年就從史丹福大學微生物及免疫學研究所畢業,回國後於國防醫學院推動建置基因轉殖核心設施,透過基因轉殖小鼠開發出多種防止白血球攻擊胰島素細胞的模式。

接任國衛院院長後,除承接國家任務導向研究,更串連全台各大醫學中心成立國家級人體生物資料庫整合平台(National Biobank Consortium of Taiwan),期待能透過數據整合找到更多新的疾病防治方式。 「醫學是因為人而存在。」用顯微鏡為武器,司徒惠康希望用研究的力量,守護全人的健康。