文/邱文通 照片/鄭博仁

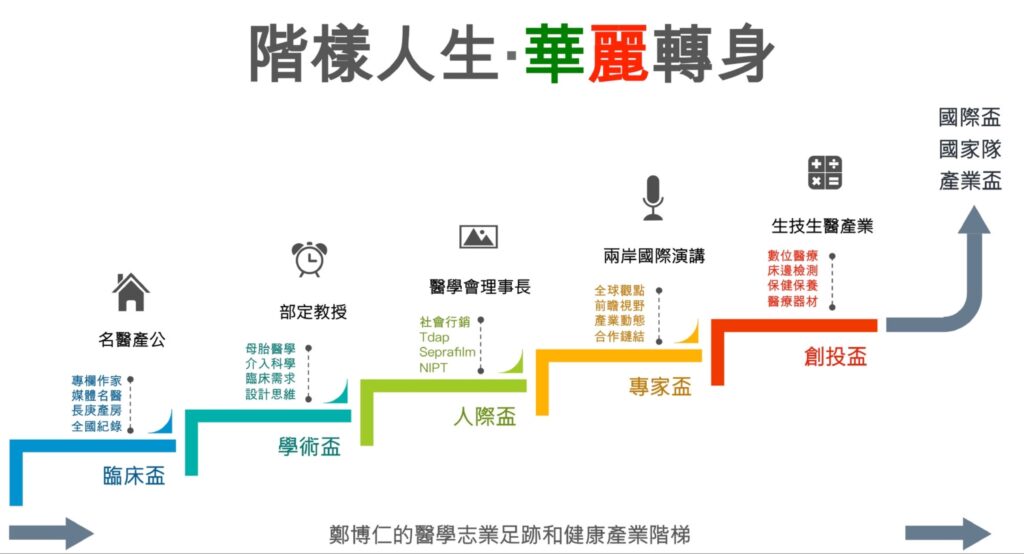

鄭博仁醫師於1956年10月13日出生,在台南完成國小、初中和高中教育。他一則承襲台南一中的優良傳統,一則背負著家族的期望,毅然選擇了醫學之路。1976年,順利考上高雄醫學院(現今高雄醫學大學),1983年畢業。回首執醫行涯,從產房到基因實驗室,從醫學殿堂到創新產業,他的每一個抉擇,都來自對生命的敬畏與對醫學的執著,他名之為「階樣人生,華麗轉身」。

大學畢業之後,展開軍旅生涯,先在成功嶺服役,接著被派往台東岩灣監獄(技訓所)服勤一年半。這段獨特且具衝擊性的經歷,讓他深刻體會到社會的黑暗面,也促使他對人性和社會結構有了更為深刻的認識與反思。

岩灣歲月與人性的深刻凝視

台東岩灣技訓所,那座高牆內隱藏著無數令人聞風喪膽的故事。這裡曾是台灣最難以駕馭的暴力份子和桀驁不馴的流氓的「訓練場」,採取嚴格的軍事化管理,被這些囚犯戲稱為「岩灣大學」;唯有進入這裡,才能真正成為那些被視為「流氓」的亡命之徒所推崇的「高階流氓」。

岩灣技訓所的歷史可追溯至日據時期,當時被稱為「浮浪者收容所」,專門用來收容那些無家可歸的邊緣人。隨著時代的變遷,國民政府遷台後,將這裡改為「遊民習藝所」,期望透過技能訓練來改造犯人。然而,隨著流氓文化的盛行,這裡逐漸成為專門管訓流氓的場所,並於1992年改制為「台灣岩灣技訓所」。

然而,這座技訓所並不僅僅是囚犯的訓練所,它也是台灣監獄暴動的「始祖」。1987年11月26日,一場震撼全台的監獄暴動爆發於此。因不滿監獄內高壓的管理方式與惡劣的生活環境,囚犯們發起大規模的暴動,這場事件後來被稱為「岩灣事件」或「岩灣絕食事件」。暴動的爆發引發了社會的強烈關注,這也讓當局深刻意識到控制這些流氓的難度。為了防止類似事件重演,政府決定進行大規模改建,採用創新的「迷宮概念」,將岩灣技訓所打造成台灣第一座「監獄迷宮」,以加強安全性,防止囚犯逃逸。

這段在岩灣技訓所的經歷,成為鄭博仁醫師人生中不可或缺的一部分,它不僅塑造了他對人性的理解,也在無形中影響了他後來對醫學及生命的深刻思索。

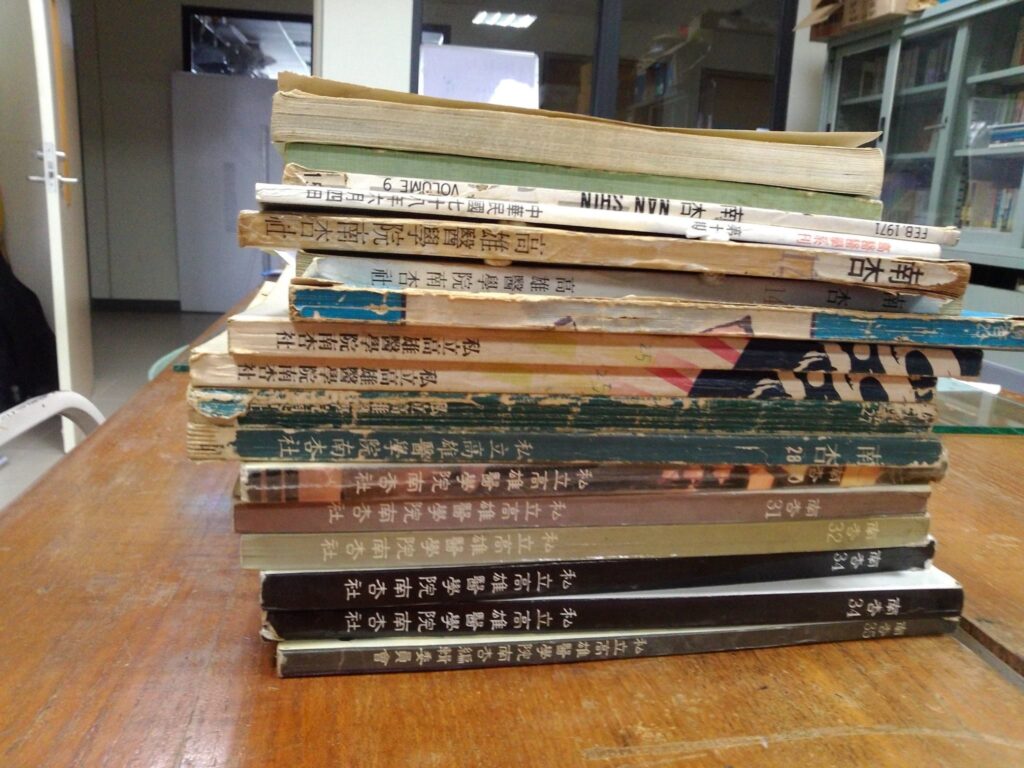

從創辦《南杏雜誌》到傳播長壽知識

時間拉回到高雄醫學院的那段歲月,自幼對新奇事物充滿好奇的鄭博仁,更發揮了他那種熱衷於知識的熱情,總是搜集各種資料,將它們有條不紊地整理成文,這樣的才情促使他創辦了《南杏雜誌》,並擔任總編輯和社長。這份刊物在他的帶領下,榮獲教育部的比賽第一名,這不僅是他文字才能的一大成就,也讓他開始意識到自己在知識傳播中的力量。

《南杏雜誌》是高醫學生的驕傲,象徵著他們的自治精神。鄭博仁醫師主持這份雜誌的時期,內容涵蓋醫學、文學、藝術等領域,展現了青年學子的才華。

從醫學生時期開始文字創作的鄭博仁醫師,後來在《中國時報》醫藥版發表過不少醫療專業文章,甚至勇於挑戰當時的醫界權威,這讓年輕的他聲名鵲起,但也因此得罪了一些老師。也因為這種敢於質疑與挑戰的精神,讓鄭博仁醫師在醫學界闖出一片天的關鍵。

最近,鄭博仁醫師全心投入撰寫一本關於長壽科技的書籍,這不僅是一門新興的科學領域,更是未來健康產業的重要趨勢。他觀察到,矽谷的許多科技公司正積極投入這一領域,試圖透過數據分析、生物科技、人工智慧與精準醫療,來破解長壽的秘密。然而,他認為,長壽科技的核心其實並不僅僅依賴科技,而是回歸到最根本的「生活醫學」(Lifestyle Medicine)。

他提出了一個關鍵概念:如果一個人在六、七十歲時,仍未罹患任何慢性病,那麼他很可能擁有長壽基因,並且長期維持良好的生活習慣。這樣的人,不僅能夠健康地活到九十歲,甚至邁向百歲,而且在這段長壽旅程中,幾乎不會遭遇嚴重的健康問題。換句話說,真正的長壽並非單純延長壽命,而是確保生命的「健康壽命」,讓高齡生活不再與疾病、失能劃上等號,而是能夠擁有充滿活力、獨立自主的高品質晚年。

遇見命中註定的人生伴侶

在高雄醫學院時期,鄭博仁醫師除了養成研讀寫作的習慣,他的人生也在那個時候悄然轉變。他遇見了她——那位命中註定的伴侶。她是高師大英語系的學生,清秀的面容和淡雅的氣質吸引了他。

初次相識的那天,陽光透過教室的窗戶灑在她的書桌上,像是命運特意安排的一場邂逅。他不由自主地走近,略帶緊張卻又真誠地問:「妳也是來參加這次講座的嗎?」她抬起頭,微微一笑,「是啊,我對這次講座的主題很感興趣。」那笑容像是瞬間打開了他的心扉,讓他心中的那根弦微微顫動。

從那一天起,命運的安排似乎總讓他們在學校的某個角落再次相見。漸漸地,他發現自己已離不開她的身影。從那段美好的邂逅開始,他們的情感逐漸升溫,最終攜手步入了婚姻的殿堂,成為彼此的伴侶。這段愛情,就像是命中注定的一段佳話,充滿了浪漫與深情,婚後育有兩子,家庭美滿。

1984年,他進入國泰醫院實習,妻子在台北市景美女中任教。正是她不斷的鼓勵和支持,讓鄭博仁下定決心北上發展,尋找更廣闊的天地。次年,他加入長庚醫院婦產科,與李奇龍、梁錦忠、呂衍孟等人一起經歷了住院醫師的艱辛與成長。每三個月的輪調培訓,讓他的醫學技能在不同院區中得到全面的淬煉。

鄭博仁選擇婦產科,並非偶然的決定。從年輕時期,他就立志要在這個領域開業,並以此實現自己的夢想與財務獨立。他母親的家族與醫學有很深的淵源,外公王受祿是台灣首位留學德國的醫師,這種醫學傳承在潛移默化中引領著他的職業選擇。作為家中的長子,他肩負著家族的期望,也背負著南一中人的榮光,決心成為一位出色且具有影響力的醫師。

1987年,他在林口長庚醫院正式開啟了產科的職業生涯。每天,他都在迎接新生命的到來,每月的生產數量一度接近300例。這段日子雖艱辛,但也充滿了希望與成就感。他憑藉著不懈的努力和專業技能,逐漸在醫學界嶄露頭角,不僅在臨床實踐中精進自我,還在學術研究和文字整理方面展現卓越的才能,為他在產科領域打下了堅實的基礎。

從開業挫折到重拾學醫的初心

鄭博仁醫師的長庚教授職位起步較晚,但1999年他決定嘗試新的方向,開始了個人的開業生涯。2000年,他在新莊開設診所,僅僅兩個月的努力,便讓他迅速賺回了3000萬元的投入資金。然而,財務上的成功並沒有帶來內心的滿足。隨著金錢不斷累積,他卻感到身心的疲憊,這種疲憊不僅是來自於工作量的壓力,更是對未來生活方向的迷茫。

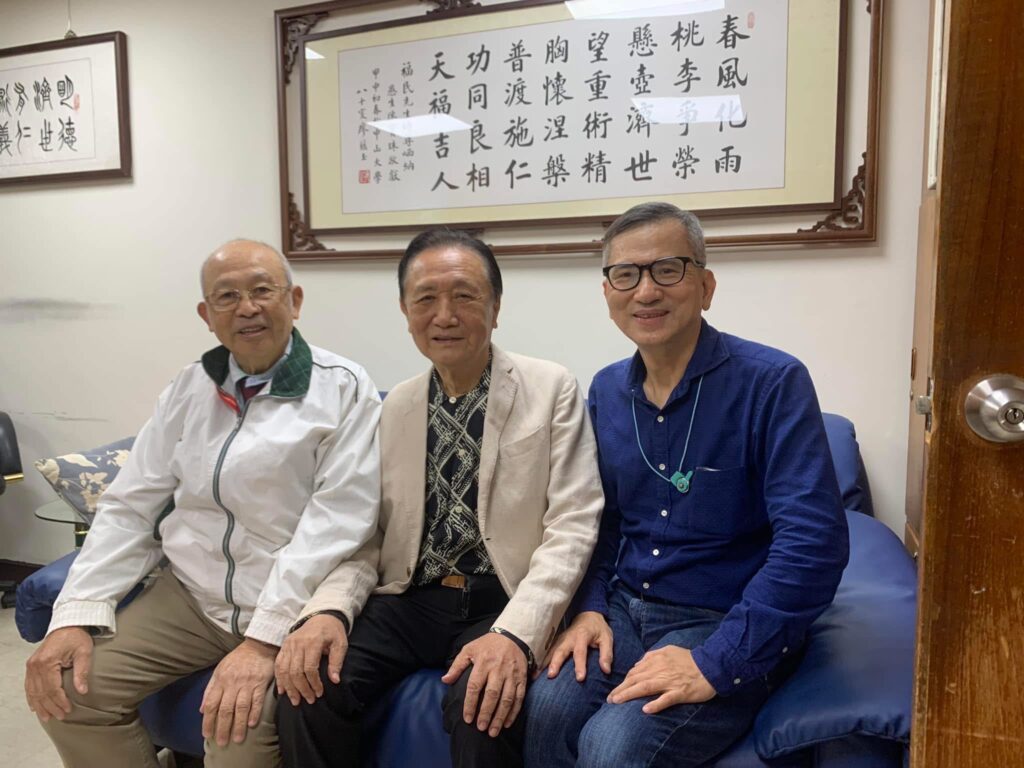

「這真的是我想要的生活嗎?」他在診所忙碌的日子裡,心中不斷反覆思考。就在這時,台大的陳澤民醫師來到診所,給他帶來了一道曙光般的建議。「何不轉讓診所,回歸專業,重新審視一下自己真正想要的?」陳醫師帶著關懷與理解的語重心長,讓鄭博仁頓時感到如釋重負。

鄭博仁立即撥通了宋永魁教授的電話,想要尋求進一步的指引。電話那頭,宋教授沉穩的聲音透過聽筒傳來:「你應該回到長庚,這才是你的歸宿。」

然而,這段回歸的過程並非一帆風順。當時的長庚董事長王永慶得知此事,竟誤以為鄭博仁是因為賺了太多錢,受到黑道的威脅而想回醫院避風頭。最終,鄭博仁還是如願回到長庚醫院。回到醫院後,他不僅重新投入臨床工作,還將目光轉向學術研究,開始探索醫學的更深層次意義。

從2004年至2008年,鄭博仁在婦產科領域的頂尖期刊上接連發表多篇重要論文,尤其是2008年發表的台灣GBS帶菌者調查,成為推動產前GBS篩檢的重要研究,並成功降低了新生兒感染的風險。這項研究成果至今仍是台灣產前檢查的標準流程,大幅提升了產婦和新生兒的安全。

每一次的學術突破,都讓鄭博仁感受到科學與醫學結合所能帶來的巨大改變。正是這些研究成果,讓他逐漸在醫學界贏得了尊敬,也讓他更加堅定地相信,無論是臨床還是學術,醫學的核心始終是為了改善人類的健康與福祉。

多年後,再回首這段開業的「失敗」經歷,不僅是鄭博仁職業生涯中的重要轉折點,也是他人生中最寶貴的成長時刻,並因此奠定了他後來再創業的基礎。

創立母胎醫學會 將年會國際化

在婦產科醫學的領域,鄭博仁醫師選擇的不僅是一條專業道路,更是一條充滿使命感的旅程。他深知,孕婦和新生兒的健康不僅攸關家庭的幸福,也關係到社會的未來。這份認知促使他積極參與周產期醫學會與超音波學會,並於2020年擔任超音波學會的理事長。然而,這一路充滿荊棘。

當全球產科醫學已經進化為「母胎醫學」時,台灣的進展卻顯得遲緩。1986年,周產期醫學會成立,原意在於推動產科與新生兒科的結合,但隨著時局變遷,新生兒科自立門戶,產科發展逐漸陷入停滯。即便如此,台大謝豐舟教授在超音波和遺傳診斷方面取得了重大突破,而鄭博仁醫師卻面臨前路的重重困難。2010年,當他原本應該接任理事長時,卻因內部的反對無法順利就任。那段日子裡,他堅定告訴自己:「絕對不能停下腳步!」這句話成為了他的信念和動力。

2013年,鄭博仁創立母胎醫學會,並開始年會國際化。他邀請全球頂尖的醫學專家來台灣分享最新的研究與經驗,每年從科技部獲得大量的經費支持,為實現他的夢想提供了堅實的基礎。2018年,他創立亞太母胎醫學基金會,將台灣的母胎醫學觸角延伸到韓國、日本、新加坡等地,讓台灣的醫學走向國際。

不僅如此,2000年他在中國的演講中以條理清晰的講解與優秀的演說技巧,一鳴驚人。他迅速在產科醫學界建立聲譽,成了兩岸交流的重要橋樑,吸引了無數聽眾與專家學者。他與來自兩岸的頂尖醫師成為了好友,彼此無話不談,共同推動兩岸婦產科學術的發展,開創了更多合作的契機。 亞太母胎醫學基金會的成立,不僅得到家族的全力支持,更是他對醫學投入的見證。這一路走來,鄭博仁醫師改變了產科醫學的面貌,也為無數孕婦與新生兒帶來了福祉。

「我計劃推動一個名為『助我好孕』的認證標章,從2025年開始,像美國的《Newsweek》一樣,對生產意願進行評價,提升生育率並創造宣傳效應。」他在談及這個計劃時,眼中閃爍著自信與光芒。

他熱切地分享著這個願景,認為透過媒體如《媽媽寶寶》雜誌等平台,能有效推動這個認證計劃,讓更多家庭受益。「這是一個有意義的計畫,它不僅具有當下的價值,更將為未來的世代帶來深遠影響。」

告別長庚 開始基因學的生命探索

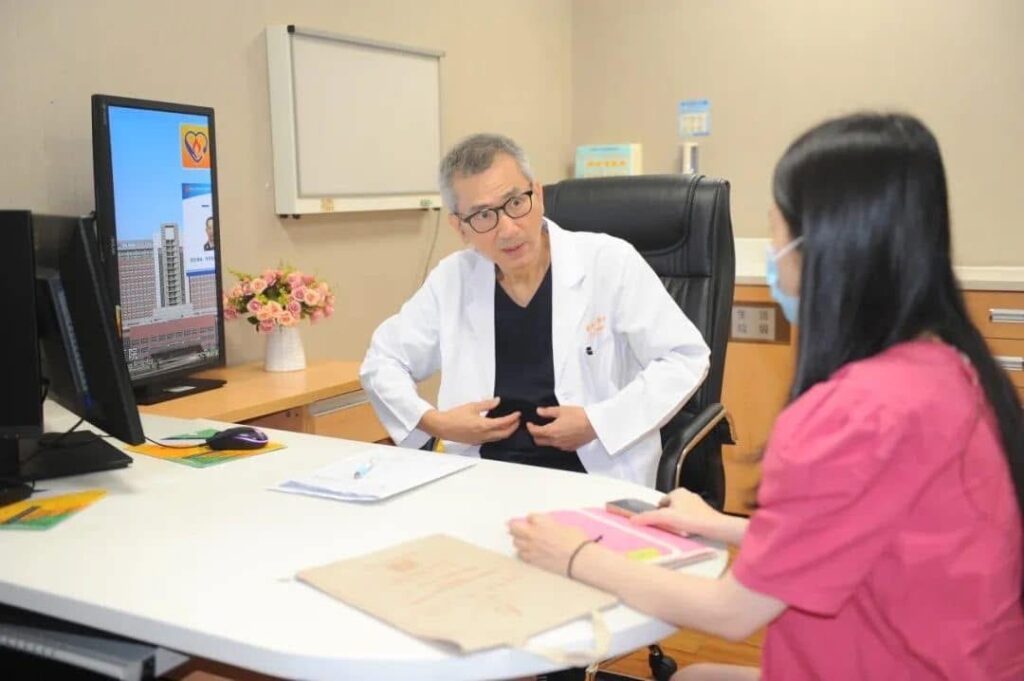

2023年,鄭博仁醫師再次告別長庚醫院,開啟了新的人生篇章。這個轉折點,對他而言,是深思熟慮後的結果。在好友王瑞瑜的協助下,他受邀前往廈門長庚醫院協助醫務的運作。他七月離開台灣,九月開始了廈門的工作。每個月的第三個星期,他都搭上飛機前往廈門授課,並與醫院簽訂了為期三年的合約。他的主要目標是降低醫院的死亡率,並提高生產數量。每個月,他都提交一份詳細的工作報告,紀錄著他所做的每一項努力和成果。

某天,當他在廈門的醫院辦公室裡整理報告時,忍不住感嘆:「儘管這裡的業務量不大,但我相信已經完成了當初設定的目標。」他放下筆,深吸一口氣,心中已有了下一步的打算,果然不久後,他再次轉身,到中山醫院尋找新的挑戰。

回想與長庚醫院共度的歲月,他的內心充滿了感激。「那段時光讓我真正理解了生命的脆弱與堅韌,」鄭醫師曾動情地對同事說道。他回憶起那些年,常常會回到產房,與護理人員和醫學生分享他的臨床經驗。他把這種傳承稱為「薪火相傳」——一種責任與使命的延續。

臨床工作的壓力讓鄭博仁見證了無數生死瞬間。他曾在產後大出血的現場緊急搶救,也曾面對羊水栓塞的致命危機,更無法忘記孕產婦在他眼前離世的那一刻。他的雙手緊握著手術刀,心中卻不得不面對無能為力的痛楚。這些時刻讓他更加堅定自己追求醫學進步的決心。產科的挑戰不僅關乎短期的救治,更深遠地影響著母親和胎兒的長期健康。

隨著時間的推進和經驗的累積,鄭醫師逐步深入基因學與結構異常檢測的研究。他將婦產科的複雜問題整合為四大範疇:基因、解剖、新陳代謝和感染,這四者彼此緊密相連,決定著母親和胎兒的健康命運。他尤其關注代謝性疾病,像糖尿病、高血壓、失智症等,這些問題不僅在中老年時期對健康造成影響,甚至從母親孕期便已開始威脅胎兒的未來。

某次與醫學院學生交流時,他語重心長地說:「你們要明白,母親的代謝狀況,直接決定了胎兒的健康,這是一場看不見的接力賽。我們能做的,就是努力在每一個環節上做到最好,為每一個生命爭取更好的未來。」

從臨床到生技創新的跨界征途

鄭博仁醫師的豪情並不僅停留在醫學領域。隨著在醫學上的成就越來越顯著,他開始思考如何將醫學與產業相結合,於是他毅然投入醫療器材的研發,並成功取得多項專利。其中,子宮頸環紮手術器材的成功商品化,成為了他走向醫療創新的一個重要里程碑。科技部主動提供巨額資金支持,這讓他成立金捷生技公司,正式開啟了從醫療到產業的跨界旅程。

儘管公司是新創企業,但在鄭醫師帶領下,資本額迅速達到三千萬元新台幣,而實際募集的資金中,95%以上來自於他自己。他坦然一笑:「賭上一切,只為了一個未來!」後來,他用太太的名義將股權買回,並隨著公司的兩大項目逐步走向成功,尤其是糖水產品解決了產科中長期困擾孕婦的問題,替代了過去讓孕婦反胃的葡萄糖飲料,迅速普及至台灣多家醫院,為公司帶來穩定的盈餘。

此外,他與研華劉克振董事長合作,推出的智慧產房解決方案,也在台灣和大陸落地,有幾家醫院採用這套系統。儘管一路上挑戰不斷,但他從不懈怠,於是,他的創新能力與眼光陸續得到了市場的驗證與肯定。

從臨床醫師、學術教授到醫學會理事長和創業家,鄭博仁醫師都一一築夢踏實了,如今的他不再只局限於個人的成功。他深思片刻後說,他不認為自己是所謂成功的「斜槓人生」,因為他更相信那些願意在一個領域深耕,直至登峰的人,「而我所能做的,就是影響那些能夠被影響的人,改變別人並非我所求。」

鄭博仁

PO-JEN CHENG, M.D.

鄭博仁醫師,以台灣婦產科與母胎醫學的先驅聞名於世。他於1956年生於台南,畢業於高雄醫學大學,並以優異表現輝映於林口長庚醫院。在學術與臨床實踐間,他積極投身於生命基因研究與生技創新,並創立金捷生技公司。其領導的亞太母胎醫學基金會,擴展台灣醫學國際影響力。他致力於提升孕婦與新生兒的健康,並倡導「助我好孕」計劃,為提升生育率奠定了新標準。