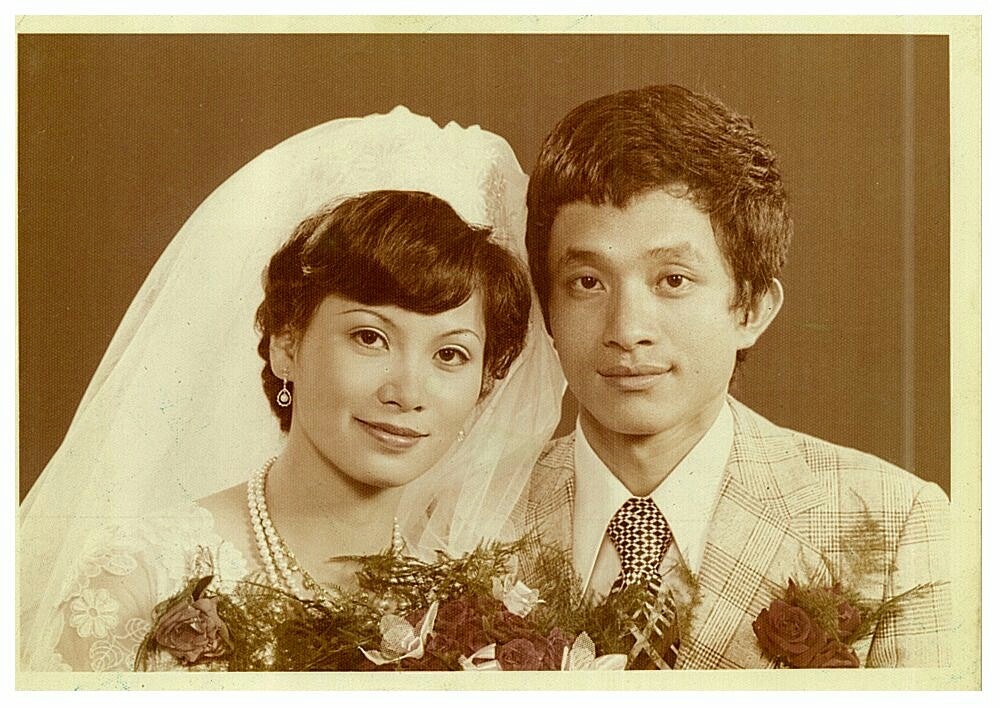

文/邱文通 照片/林鶴雄

在台灣醫療與公共健康的發展軌跡中,林鶴雄醫師是一位多面向且極具個人色彩的人物。他出身於高雄,一個人口眾多的普羅家庭,自幼聰穎勤奮,雖資源有限,卻憑著堅韌意志與對醫學的熱情,走過重重挑戰,從婦產科肝炎母子垂直感染的研究跨內科(肝臟、血液)、小兒科研究再到婦女泌尿科學。從臨床到行政,乃至於跨足國際醫療與健康教育,如今則以「財團法人惟生醫學文教基金會」為平台,推動普及預防醫學與全民健康識能。

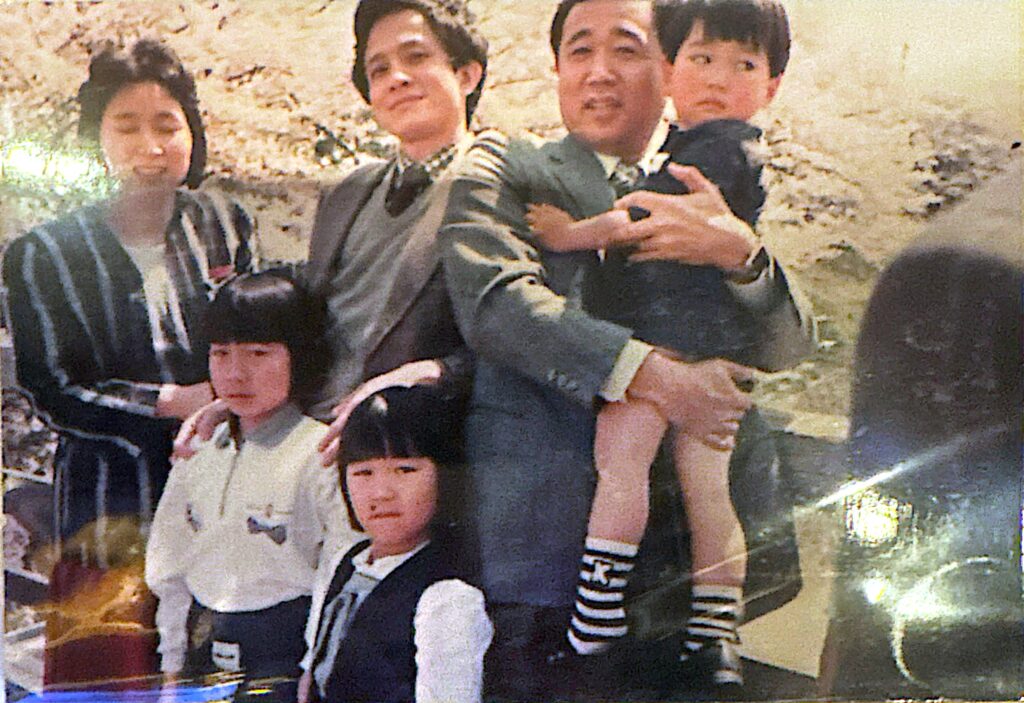

林鶴雄是家中么子,是七個兄弟姊妹中的老么。父親在台電擔任工程師,工資有限,生活拮据,但他從小就是會唸書的孩子。在鼓山國小六年,全校第一名,擔任「小小升旗官」,畢業時更拿下高雄市長獎,讓父母無比驕傲。

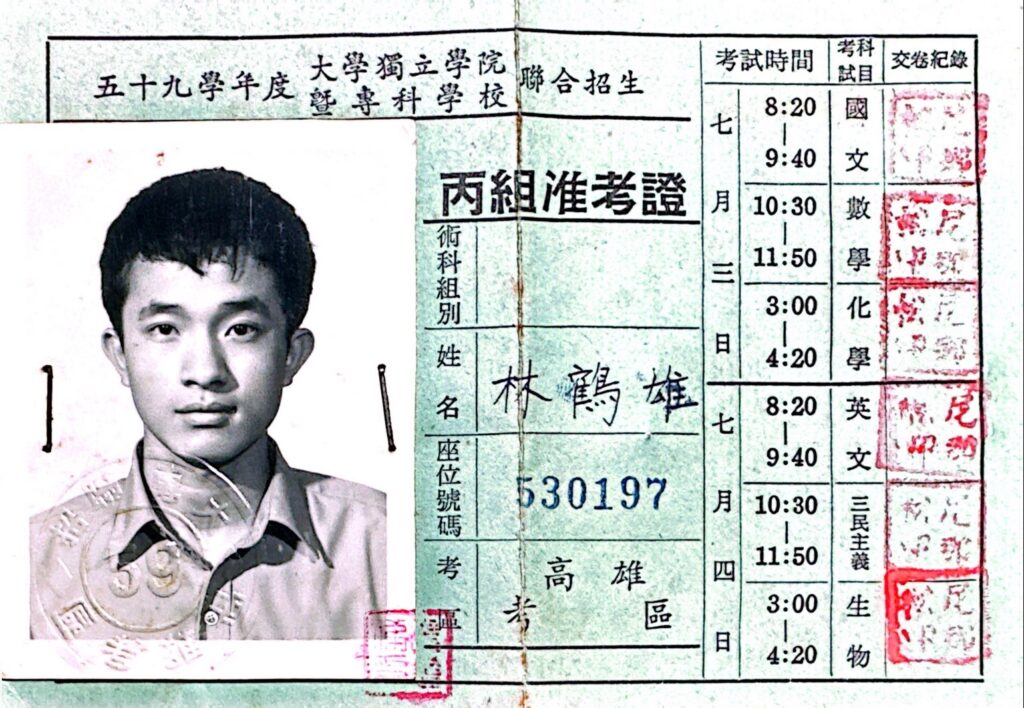

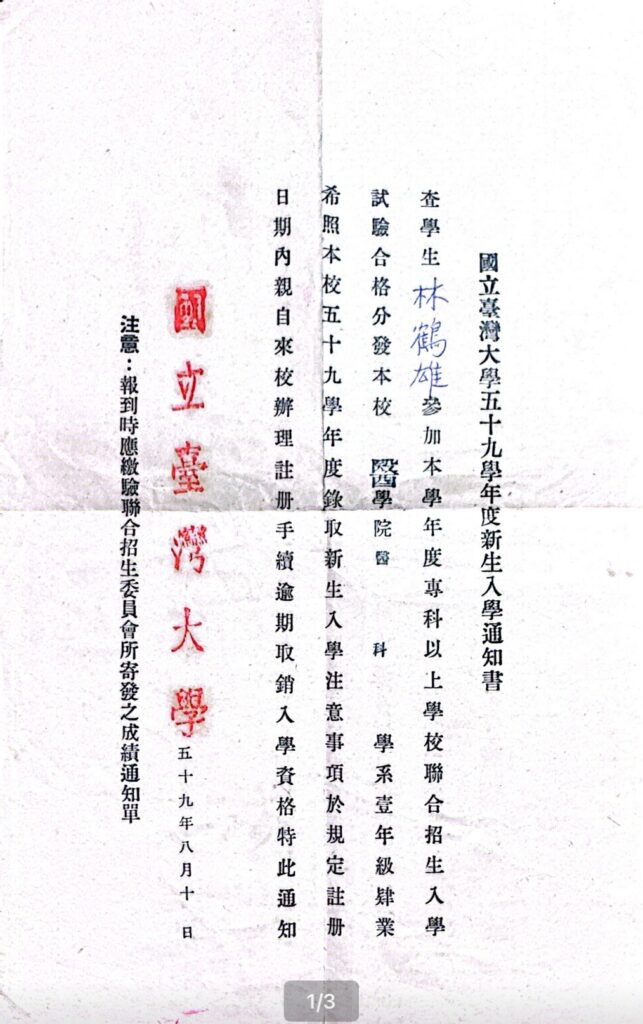

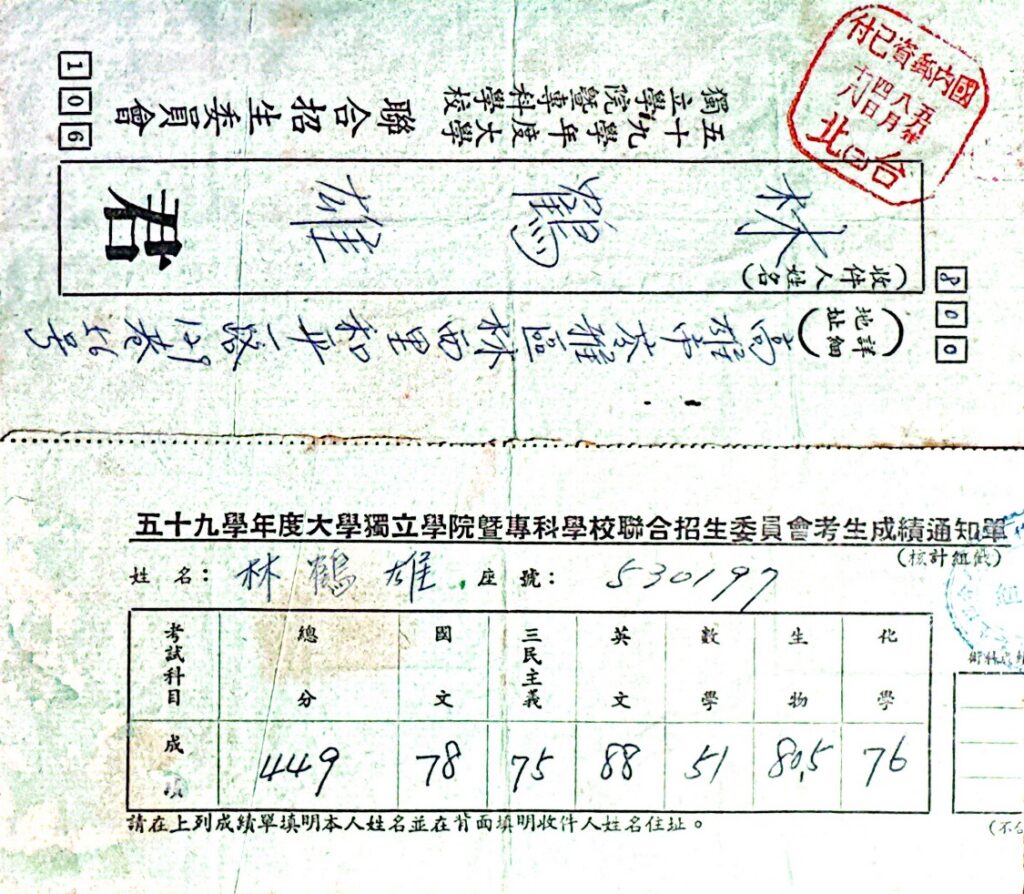

他如願考上當時的第一志願高雄中學,在醫師叔叔的耳濡目染下,埋下立志從醫的種子。然而命運卻先給他一個小小的考驗。第一次聯考,他與台大醫學系擦肩而過,只差了0.5分,轉而進入高雄醫學院就讀。這段時間,他沒有氣餒,反而更堅定了夢想。翌年再戰,終於順利踏入台大醫學系的大門,走進那座他心目中的知識殿堂。

大學第一年,課表密密麻麻地排滿了普通物理、普通化學,還有國文與英文。他在大三時,那個年代的台大醫學院,老師們的風格強硬,語言辛辣毫不留情。教解剖的教授最是出名,有一次嫌學生分不清骨頭構造,竟怒氣沖沖地拿骨頭砸向黑板:「你連這個死人骨頭都搞不清楚!」

進入大五後,課程逐漸轉向臨床實務,林鶴雄才開始覺得醫學變得「比較好玩」。他們跟著老師查房,穿梭在台大醫院常德街舊館的走廊裡。那時病房是木板地、大通鋪,每間塞滿病人,一踏進去就能聞到消毒水混雜屎尿味的刺鼻氣味,直到今天他仍記憶猶新。

當時他們穿著白袍、掛著聽診器,看起來像模像樣,實際上卻什麼都不懂。老師要他們替病人問診,他常常聽不懂病人說什麼,尤其是那些講山東話或外省腔的老榮民。有次他實在聽不懂,只好對老師說:「老師,我聽不懂。」老師瞪大眼睛:「你怎麼會聽不懂?那是國語啊!」他只好低頭不語。

到了大六,實習時間拉長,進病房的次數變多,也開始頻頻挨罵。印象最深的一次,是寫病歷被學長痛罵:「你這個病歷根本看不出來是人寫的!」。真正的煎熬,是大七當實習醫師(intern)的日子。每天on call、輪科,內科、外科、婦產科、小兒科樣樣來。

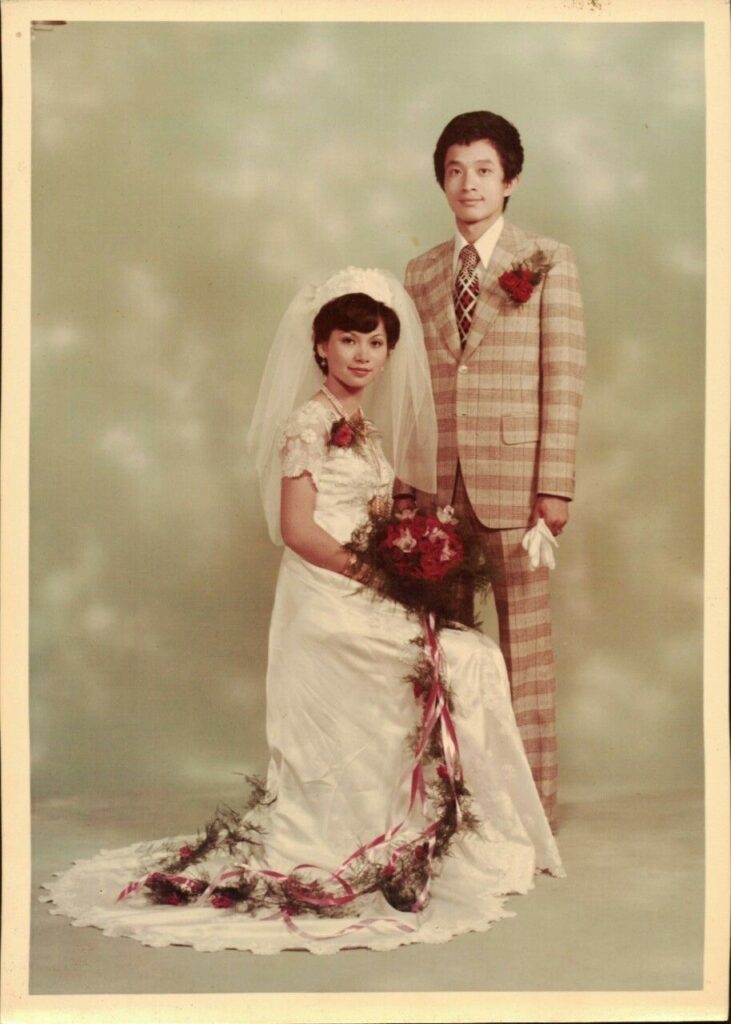

因為岳父歐雲炎(台北醫學院婦產科教授)從醫學生就開始教他看顯微鏡,如何診斷女性子宮頸抹片的玻璃片上面的細胞,是否有異常等等,但是時常被調侃指正,儘管辛苦,確立了志向是婦產科。因為新生命誕生的瞬間,都帶著難以言喻的神聖與感動。

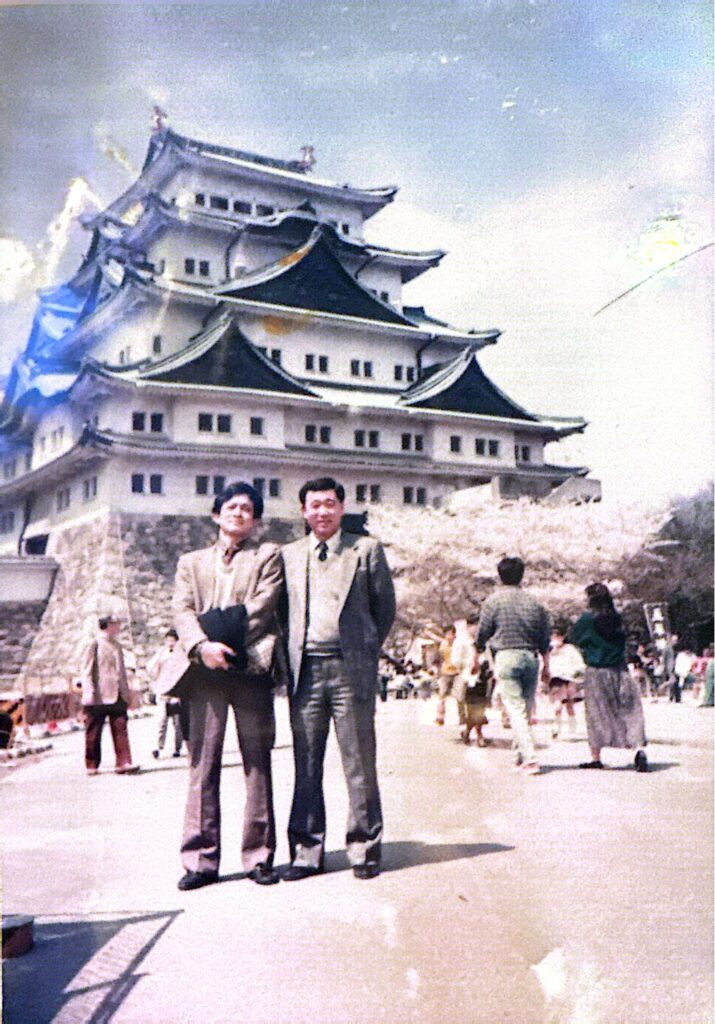

赴日修業奔波於手術室與實驗室之間

林鶴雄醫師的旅日求學之路,是由他的岳父促成赴東京大學醫學部研習的機會。畢業後在台大病理科當助教一年後,學習到如何使用顯微鏡診斷是惡性癌症或是發炎診斷或是良性病變等等。另外,他也做了不少大人及小孩的解剖病例。到日本東京大學產婦人科(婦產科)研修,當時必須先取得日本醫師執照,方可入學。在坂田正一教授門下,因為他有病理的基礎,當時科內的醫師都沒有學婦女病理學,是科內唯一懂得婦科病理學的醫師,時常被派和病理科討論產婦人科的婦癌診斷。

他的日語語言基礎,從零開始。為了取得進一步取得研修醫師與門診的門票,他硬是啃下了日本醫師資格的題庫,一字一句地背誦,一次次模擬,終於取得醫師執照,於1979年4月進入東京大學產婦人科及第一年住院醫師。每天看病人時,和護士學習病人看病的習慣用語,用一本小簿子寫得滿滿筆記。

在日本醫療制度與臨床運作下學習作為婦產科醫師。隔年,1980年坂元教授頒發博士論文題目:「孕婦肝炎病毒垂直感染」,並說:這個研究對台灣很有幫助。在1980年沒有聽過跨科的研究,有內科、小兒科、婦產科、血液科,當時很辛苦,穿西裝揹著保冷箱,到幾所東京大學關連醫院收集血液。

除了婦產科醫師的臨床工作,他也踏入當時相對新穎的研究領域「非A非B型肝炎的母嬰垂直感染」。他採用當時前沿的PCR技術,分析臍帶血與羊水中的病毒量。這不只是一場科學上的嘗試,更是一場關乎公共健康未來的實驗。因為1976年時代肝炎猖獗視為「國病」,美國畢思理博士(R. Palmer Beasley)研究B型肝炎的傳染途徑,發現母嬰的垂直感染才是台灣B肝盛行的主因。1986年1月林鶴雄提出肝炎母子胎內感染論文獲得東京大學醫學博士。論文經由國科會林飛棧教授、林榮耀教授一致認為對國內肝炎研究很有幫忙,推薦給台大內科宋瑞樓院士將林鶴雄排入婦產科,和內科陳定信院士、小兒科張美惠教授「國病」肝炎團隊-做內科、婦產科、小兒科一系列的研究,林鶴雄發表許多母子肝炎(包含B型、C型病毒)垂直感染成果分享於國際著名SCI醫學雜誌。政府也推動納入健保制度中,也促成預防肝炎政策的成形,由成人、孕婦、胎兒、青少年、成人—一系列完整的預防制度。婦產科肝炎預防走入公衛視野的起點,由此展開。他並於1996年6月升任台灣大學醫學教授。

在婦產科門診時常有因為職場、生產、停經等引起的泌尿的問題,而泌尿和女性器官都連接,亦為當時最新跨泌尿科和婦產科的婦女泌尿學,林鶴雄在1996年1月毅然選擇投入當時新跨科的婦女泌尿領域。他不是草草切入,而是踏實鋪路:從設計問卷、建立資料庫、發表論文做起,推動學術與臨床雙軌並進。他明白,許多婦女飽受尿失禁、子宮脫垂、膀胱過動之苦,卻因難以啟齒,往往延誤就醫。林教授一點一滴建立起門診制度與次專科訓練機制,把原本邊緣的醫療領域,硬是撐起了一個制度完善、人才有序的醫療板塊。

他不只在台灣積極耕耘,指導國內醫師和學生研習,又赴歐美與日本參與國際會議發表論文,時常將研究論文登錄國際著名SCI醫學雜誌,推動本土婦產科婦女泌尿學制度的成形。而林鶴雄正是那位早早奠基、低調築路的先行者。

從副院長到醫院發言人 迎向最前線的風暴

隨後,在李源德院長的延攬下,林醫師於2001年7月1日被指派出任台北護理學院附設醫院的副院長。因為醫院大樓在2000年921大地震震裂的醫院,帳面虧損、人力不足、制度混亂。他赴任後,從編列醫師人力、重建病房管理與護理制度,到規劃行政流程、設立溝通機制,全部一手打理。這不僅是醫療管理,更像是一場企業重建。他扮演著關鍵推手,帶領醫院從虧損走向正常營運。他為人謙和有禮、樂於幫助並解決問題,將婦幼醫院轉為年長醫學重心,不久在2002年10月台北護理學院附屬醫院歸屬於台大醫院北護分院。這段歷練,為他後來的角色鋪路。

之後他被台大醫院正式任命為發言人。這個職務,在林鶴雄眼中,卻是最難、也最不容犯錯的一線位置。發言人得在風暴之中,找到說話的縫隙,在輿論與真相之間走鋼索,既要守住制度,又要回應社會期待。

2003年3月SARS新興疾病事件

因為陳總統全部委託台大醫院獨扛SAR的研究、臨床、實驗⋯,百年首次關閉急診室甚至醫院、建立隔離病房切割醫院內部,由中山南路進出;只由發言人發言⋯全院精神緊繃、人心惶惶,院長每天在固定時間廣播安定大家的情緒,又台大員工眷屬被歧視⋯⋯。林教授每天7:00到院開會,所有相關人員都在,晚上11:30收線⋯有一天説:我隨時可能會進入隔離病房,記得幫我拿行李過來。還好張上淳教授是感冒不是感染⋯

最著名的一次,2005年7月林志玲摔馬事件。當時她被送進台大醫院,媒體幾乎將醫院外圍堵得水洩不通。林教授教凱渥經紀公司要讓林志玲的不舒服也美美登出。無數記者瘋狂追問:她在哪層樓?傷勢多重?由哪位醫師接手?住哪個病房?林鶴雄每天如上戰場,一大早先打電話到病房確認情況,再下樓迎接記者潮。他的回應極為簡短:「目前穩定,謝謝關心。」就這一句,多一字可能被斷章取義,少一字又被質疑隱瞞真相。有記者問:你和林志玲很熟。林教授:我沒有看過她,如果我去看她,你們會以為她有婦女疾病。為了保護她的名譽,只從護理站詢問病歷給媒體。新聞學校問總務台大醫院有關於發布新聞學習的教材嗎?

他很快意識到,「準確且剛好」才是發言人唯一的生存法則。有一次他只說了句:「她目前精神還不錯」,隔天新聞標題竟變成「林志玲精神大好,即將出院」。這讓他深感「被媒體帶風向」的可怕,從此謹守原則,只說可說之事、只用經審核的語言。

甚至有媒體當面問他:「她是不是整形過?」林鶴雄直言:「這是人家的隱私,我不能回答。」對方立刻指控他閃避,他則不疾不徐地回應:「這不是閃避,是這個問題根本不該問。」在他的堅持下,台大醫院後來統一發布新聞與照片,杜絕記者進入病房亂拍亂寫。

林鶴雄說,發言人最重要的三件事是:穩、準、不情緒化。不能與記者爭執,爭了就輸;不能動不動說「無可奉告」,那會被視為官腔。他的原則是:「能講的,一次講清楚;不能講的,說明原因。」

那些年下來,原本不擅長言語的他,成了記者眼中最實用的窗口。有記者甚至私下說:「你講得最清楚,其他醫師講話我們都聽不懂。」林鶴雄笑說:「我只是用你們聽得懂的話,講醫學的事而已啦。」

對他而言,發言人不是為自己說話,而是為整個醫院說話。那是一份講分寸、扛壓力、守信任的角色。看似低調,實則關鍵。在那些最需要穩定聲音的時刻,他站在前線,不說多餘的話,也不逃避責任,只用一句句剛剛好的話,撐起整座醫院的公信力。

2006年趙建民事件 考驗發言人職責的臨界點

若說「林志玲摔馬事件」是演練,那麼「趙建民事件」便是全面爆發的實戰。林鶴雄回憶,那一日早晨,他還未開機進辦公室,電話便先響了起來。醫院秘書在電話另一頭語氣急促:「主任,電視新聞都在播趙建民的事情!」他一時摸不著頭緒,「什麼事?」下一句讓他心頭一沉──「好像被搜索了耶!」

他迅速打開電視,一瞬間,三立、中天、TVBS……每一台都在跑相同的標題,畫面與字幕像浪潮般席捲而來。這不是醫療糾紛,而是一場政治風暴的前奏。趙建民,當時總統的女婿,又是台大醫院醫師,牽動的不只是個人,更是一整個醫療體系與國家政治神經。

「完了,這會變成政治新聞。」林鶴雄心中直覺。當他打電話給院長時,對方還在通勤路上,他只丟下一句:「你快來,這個不能等!」

醫院立刻召開臨時應變會議,會後,院長指派林鶴雄出面發言,交代立場:「我們保持中立。」但他心裡清楚,這不是簡單的表態問題,而是一場「無論怎麼說都會被曲解」的危機遊戲。

他選擇用最保守的方式應對:「我們目前正在了解狀況,配合司法調查,院方沒有預設立場。」儘管如此,記者們仍緊追不放:「你們知不知道他有收錢?」他也只能苦笑:「我們怎麼可能知道?」

政治力的撕扯更形猛烈,立法院的質詢接踵而來,「台大醫院沒在監督嗎?」、「是不是行政怠惰?」他從未想過,一名醫師竟會坐在立法院講解媒體關係與行政流程。他苦中作樂地想:「我怎麼會走到這一步?」

醫院內部同樣人心浮動,有人認為趙建民是政治受害者,也有人擔心台大的聲譽被拖下水,大家都在觀望,林鶴雄這位發言人要怎麼應對。他最終堅守原則:「不替任何人辯護,也不預設任何罪名,我們只講事實。」

那些日子,每天一早走出入醫院大門,便有媒體守候。有天兒子打來問:「爸爸,你怎麼每天都在電視上?」他一時語塞,只回了一句:「因為現在沒人可以講話了,只剩我了。」

當媒體風頭終於漸退,他深深領悟到一件事:發言人,不只是處理風暴,更是制度與輿論之間的緩衝墊。若這塊墊子撐不住,整個醫療體系便會動搖。他以這場最難的戰役為界,確認了自己的定位——講話,不是為自己說,而是為整個制度背書。

更重要的是,他也發現發言人的角色必須時時守住底線。他不只一次處理自殺案件、重大醫療疏失等高敏感事件,每一次對外發言,都是一場對專業與倫理的考驗。而他,始終堅守四個原則:一、未經查證的事不能說。二、涉及個資的事絕不說。三、牽涉責任的事要審慎說。四、每一次講話,都是制度與社會對話的一部分。

多年後回望,林鶴雄對這段發言人經歷依然心存敬畏。他說,這個社會需要更多懂制度、守專業,也敢於在風暴中站出來講話的人。

2005年籌組聯盟前進越南 要把台灣醫療帶出海

除了處理國內的政治與醫療風暴,林鶴雄也曾踏上國際醫療合作的第一線。那時「新南向政策」尚未正式成形,政府卻已有遠見。經建會副主委張景森提出構想,請台大醫院參與越南醫療合作計畫──將台灣醫療模式移植至胡志明市,建立一座兼具教學、服務、訓練功能的醫學中心並涵蓋醫藥園區。

張景森的一句話,道盡當時的期待:「台灣的醫療這麼強,為什麼不走出去?」林鶴雄被指派為這項跨國計畫的領頭人,開始了這段文化交織的醫療外交旅程。對他而言,這不是單純的「輸出醫療」,而是一次系統性的國家軟實力試驗。「我們不缺醫術,缺的是平台與延續性。」他說。

林醫師首度抵達越南,拜訪一所胡志明醫藥大學醫院。硬體設施看來不差,但病歷凌亂、制度鬆散,醫師訓練毫無規範。他意識到:「醫療輸出不是只蓋一棟大樓就夠了。」因此,團隊從制度下手。設計一套住院醫師訓練架構,並募款協助越南醫師來台進修。

然而,最大的阻力並非技術,而是文化。當地醫療體系深受威權階級文化影響,年輕醫師不敢提問、不能動手,怕得罪上司。「他們缺少問責制,很多流程是靠『個人風格』在撐。」他坦言,即便制度移植成功,真正的挑戰將是要如何落實。

就在計畫逐步推進時,2008年政黨輪替,整個案子嘎然而止。資源斷鏈、聯絡中斷,多年努力化為一紙草圖。「我們缺的,是長期戰略,不是短期 showcase。」林鶴雄語氣裡仍帶些無奈。

如今再回首這段越南合作歷程,他依然認為,那是台灣醫療走向世界所必經的功課。它不只是林鶴雄個人的足跡,更是一段關於體制、文化與國家角色的現場紀錄——一堂深刻的課,也是對未來醫療輸出模式的誠實反思。

讓醫學走進家庭 惟生的人文健康實踐之路

鏡頭很快來到2025年第二屆「人文企業獎」的頒獎典禮上,一個長期默默耕耘的名字,悄然走上舞台中央,那就是惟生醫學文教基金會。它不是系出財團名門的機構,也不靠大型企業撐腰,卻憑藉著實在的內容與踏實的信念,拿下「教育提升傑出獎」。這份榮耀,不只肯定了它多年來深耕健康教育的努力,也讓人重新思考一個問題:什麼樣的教育,才真正能為社會帶來深遠的改變?

這個基金會的誕生,起於一句看似輕描淡寫的話語。當時林鶴雄醫師因為經費拮据、行政困難,屢屢在體制內推不動他的醫學研究理想。某日,他的太太不經意說了一句:「你這麼辛苦,為什麼不自己成立一個基金會?」這一問,點燃了林醫師心中的火,讓「惟生」開始在現實中扎根。

當時的林鶴雄,正是台大醫院婦產科的主治醫師,專精於婦女泌尿、感染與母嬰垂直傳染等議題。他深知這些領域的重要性,但要推動改變,經常受限於公部門體制的步調與資源分配。「如果制度內走不動,就繞一條路出來吧。」他這樣想,也這樣做。

林鶴雄家人親友自籌一千萬元,設立這個從家庭出發的基金會。命名為「惟生」,語出《易經》:「天地之大德曰生。」這不僅是一個名稱,更是一種信念:默默耕耘,不求功成,只為生生不息。

基金會的第一個大型行動,1998年與公共電視攜手製作的《找回身體的愛》。基金會聯繫公視,提出一個簡單卻堅定的原則:「不業配、不灌輸、不販賣。」節目共106集,經周燦德教授引薦溫世仁夫人呂來春女士全力支持,邀請各科約90多位醫師教授依其專業的研究和經驗,用最平易近人的語言,非醫學專有言詞講解疾病的成因與預防,再加上動畫與案例說明,讓所有觀眾──無論年齡、學歷、背景──都能真正「看得懂」。

節目播出後迴響熱烈,基金會更剪輯成DVD捐贈全台圖書館與社教單位,讓知識走進每個角落。之後,林教授更往下扎根,並轉向下一代,2010年推出3D動畫影集《元氣寶寶Vita》,每集十分鐘,聚焦在營養、情緒、壓力、疾病預防等主題。製作費高達兩、三千萬元,也是由溫世仁夫人呂來春女士及欣興謝炎盛先生贊助完成,只為了打造一個「孩子願意看,也能看得懂」的健康世界。

接著從2017年惟生基金會也同步推出三十多本「健康寶貝幼兒繪本系列」親子共讀健康繪本,針對三至六歲的學齡前兒童設計,從認識身體、生活習慣到情緒表達,一步步建立健康的生活型態。「我們不是要孩子背知識,而是讓健康成為生活的一部分。」林醫師斬釘截鐵地說。

教育不是補破網 而是減壓的起點

林鶴雄堅持,惟生不是醫療體系的補丁,也不是為了彌補健保制度的不足;台灣人太依賴醫療,卻對健康知識一知半解,結果是病越來越多、醫療體系越來越吃緊,因此,他的目標是「從源頭減壓」。

「醫學不該只困在醫院裡。」他堅信,醫學真正的力量,不在冷冰冰的病房,而是在人們的日常;它該走進廚房的飲食選擇,走進客廳的親子對話,走進校園的健康教育,甚至走進孩子的睡前故事裡。

惟生基金會不僅生產內容,更推動理念。他們將過去的《找回身體的愛》系列節目數位化,上架至網路平台,讓民眾能用手機先了解疾病,進而與醫師有效溝通,提高就醫效率。近年來更推出第28至31冊幼兒繪本,並於2008年規劃一系列《美麗人生》醫學講座,讓健康教育觸及各年齡層與不同家庭結構。

這一切,林鶴雄從不自居功勞。他在領獎台上,特別感謝一路同行的家人、夥伴與支持者,尤其是基金會執行長歐淑媛、溫世仁基金會、研華文教基金會,以及眾多企業家與朋友的捐助。

如今的林鶴雄,雖已離開教學醫院的核心圈,卻將基金會視為醫療志業的延伸──從病房走進家庭,從手術台走向繪本與動畫。他相信,這是一場人生的再啟動,只要持續耕耘,終有人會看見。而「惟生」,不僅是一個基金會的名字,更是他心中對健康文化最深的託付——讓醫學融入日常,讓健康成為生活的語言。

醫者的公共角色:從個人醫療到社會健康

林鶴雄的故事,是一位公共知識份子身體力行的實踐範例。他從婦產科走入婦女泌尿領域,再由醫院行政重整挺進公共發言前線,最終將所學所見化為動畫、繪本與健康教育的種子,撒入社會各個角落,成為健康行為,落實健康生活型態。他以醫師之名,跨越制度邊界,走出一條少有人走的路,也為台灣醫界寫下難得一見的行動典範。

林鶴雄醫師簡介

林鶴雄,現任台大醫學院名譽教授、臺大醫院特聘兼任醫師、亞東紀念醫院婦產部專任主治醫師,是台灣婦女泌尿醫學的奠基者之一,亦是將「醫學從醫院帶進家庭」的實踐行者。在退休後,仍指導學生增加論文四十三篇。

累積多年臨床經驗,專精膀胱過動症、應力性尿失禁、排尿困難、骨盆器官脫垂(含膀胱、子宮與直腸)等女性泌尿相關疾病,擅長陰道鏡檢查,在婦產科領域建立起紮實的專業聲望與信任口碑。

他在1977年取得國立台灣大學醫學院醫學系醫學士學位,之後赴日本深造,在國立東京大學醫學部攻讀婦產科醫學,1986年取得醫學博士學位,成為少數在東大完成醫學研究的台灣醫師。

在日本期間,歷經長達七年的臨床訓練,從1979年起擔任住院醫師,並於1983年升任主治醫師,在當地手術室與實驗室間穿梭,奠定堅實的臨床與研究,後應曾竹田省主任教授之邀,於2015年擔任日本順天堂大學客員教授。

回國後,他長年任教於台大醫學院婦產科,自1991年起擔任副教授,1996年升任教授,期間擔任台大醫院婦產科主治醫師長達數十年。

除了醫學研究與臨床服務,林鶴雄醫師更以「醫療人文」為志業,1997年創辦惟生醫學文教基金會,致力於推廣健康教育與預防醫學,從兒童動畫、親子繪本到全民醫學節目,讓醫學知識真正走入社會與家庭,改變的是人們對「健康」的認識與選擇,重塑健康行為。

他的醫療旅程,是從學術走向社會的實踐縮影;他用醫術治療病患,也用教育澆灌未來的健康美麗人生。