文/邱文通 照片/林建榮、愛林診所

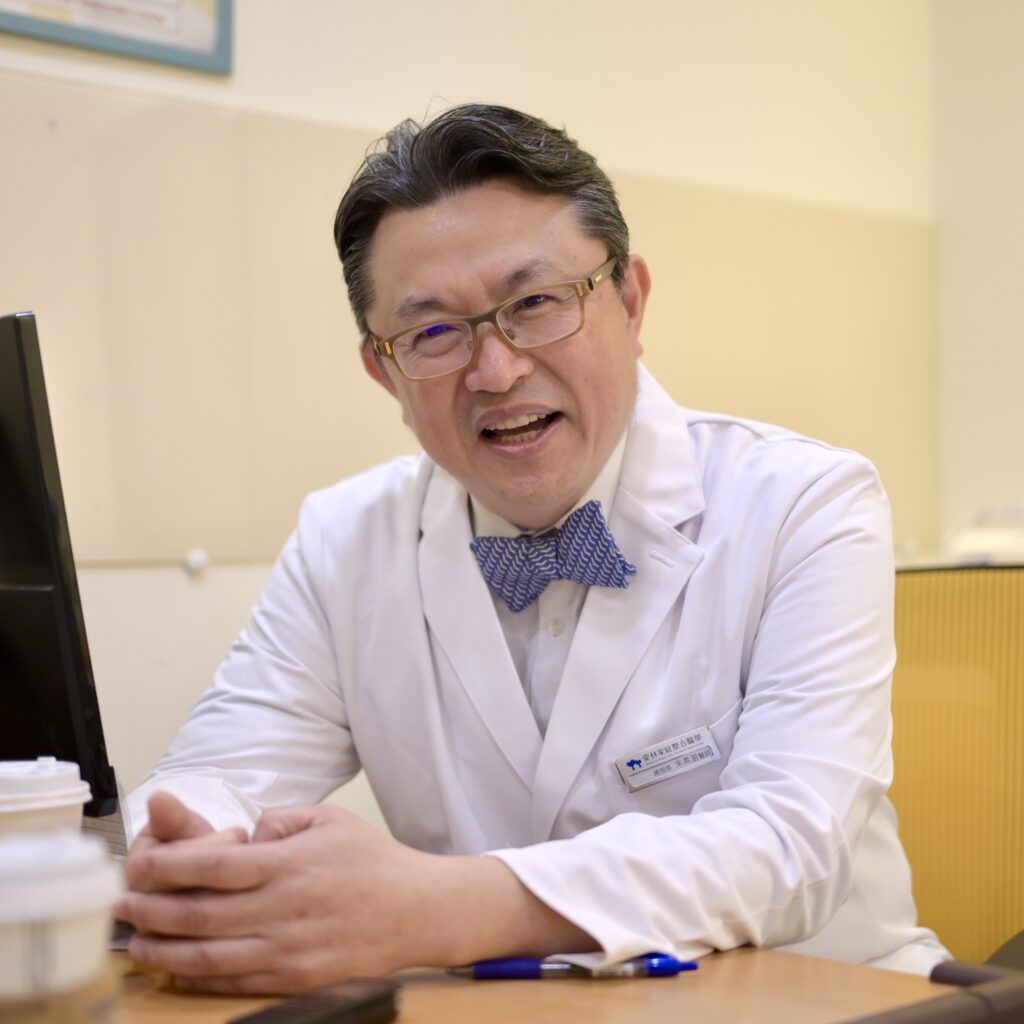

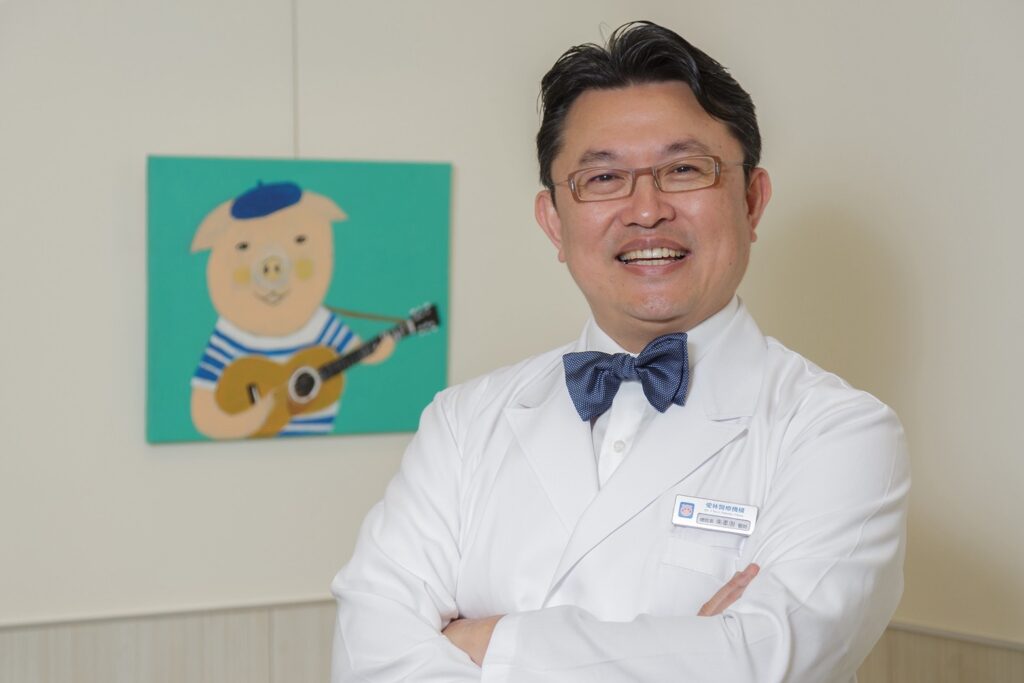

在台北士林,有一間氣氛與眾不同的診所。這裡沒有制式的冷白燈光與繁雜的叫號聲,取而代之的是醫護、病患之間那份溫潤且牢固的信任。在這裡,看病是治癒病痛,更是關於愛與信任的體現。這一切的起點,是一位總帶著柔和語調與耐心神情的醫師——朱柔澍醫師,與他太太陳逸珊執行長的用心經營,還有愛林診所團隊的同的心協力。

童年一幕,埋下醫者慈悲的種子

「記得小時候有次去看病,碰到那個診所的醫師叔叔特別溫柔,對每一位小朋友都很細心。」談起童年的看病經驗,朱柔澍醫師眼裡透著光。他清楚記得,那是他人生中第一次感受到,有一位大人願意蹲下來和小孩說話,那種被理解、被照顧的感覺,深深烙印心中。

朱醫師成長於一個台北小康家庭,父親公務員,母親是老師。家教嚴謹、生活單純。父親曾對朱柔澍說:「你個性內向,不善辯駁,當醫生不需與人爭,只需真誠與專業。」這句話和童年時醫師叔叔的形象,就像一顆埋入心中的種子,引領不斷發芽、茁壯,隨著他從建國中學到進入中山醫學院,一路踏上穩定而漫長的行醫之路。

談及醫學生涯的早期訓練,朱柔澍醫師特別提到在林口長庚醫院實習的經歷。「那裡的醫師不收紅包,醫術紮實,重視訓練品質。雖然工時長、待遇低,但我們知道可以學到真正的臨床功夫。」他語氣平淡,眼神堅定,而那段歲月的沉潛與韌性,已內化成為他的一部分。

有一夜,急診室燈光昏黃,空氣中瀰漫著消毒水與焦慮交織的氣味。當時他還是年輕的住院醫師,剛完成一位小朋友的診察,手法俐落、語氣溫和。孩子的父親疲憊地聽他解釋,沉默點頭。幾分鐘後,母親趕到,一進門就緊緊抱住孩子。聽完丈夫的轉述,她突然眼眶泛紅、聲音顫抖,淚水靜靜滑落。

「我清楚記得那一幕。」多年後朱醫師提起這件事,語氣變得凝重。「對我來說,這可能是當天第十個發燒的孩子,但對那位母親來說,那可能是她的世界快崩塌的一刻。」

那一夜,他開始自我探查:醫療的專業與情感,是否只能是對立的?他在紙上寫下五個字「醫者父母心」——從那時起,他開始練習,不只看病,也看人;不只是處理症狀,更試著理解背後的焦慮與不安。

那位母親的眼淚提醒了他:有時候,醫師的語氣與神情,可能是病患家庭的最後一根稻草,也可能,是他們心中僅存的那一道光。之後,朱醫師不是變得話多,而是更願意停下腳步,聽完病人與家屬的話。

從長庚到SARS,醫路前行的淬鍊

除了臨床的細膩觀察,他也曾面對生死的嚴峻現場。在長庚擔任總醫師時,正逢台灣爆發首例腸病毒重症,那夜他通宵未眠,直視一個孩子從健康走向危殆的過程。「那是我第一次這麼近距離地面對孩子的死亡。」他語調低沉。之後 SARS 爆發,他在聖保祿醫院值班,防護設備簡陋、資源緊繃,幾乎是赤手空拳迎戰未知的病毒。

「你會怕,但不能不做。」這句話成了他行醫的座右銘,也成了愛林診所團隊堅守崗位的信念。這,在 COVID-19 疫情期間也再次驗證。

2007年,朱醫師與太太陳逸珊決定創立自己的診所,命名為「愛林」。不強調科別、不限服務對象,只為實踐一個理念:讓它成為社區的診所,成為家的延伸。

「我們當時就說,不能只是坐在診間等病人來。我們要主動走進社區,走進孩子的世界。」陳逸珊執行長如是說。

從健康門診與生病門診的分流,到打造閱讀角、說故事時間,乃至與幼兒園合作的「小小醫師體驗營」,愛林診所一步步拉近與孩子們的距離。孩子穿上小白袍、拿起玩具聽診器,看診娃娃時,開心地說:「醫生,我來幫你看病!」這讓醫療成為遊戲與安心的體驗。

這些創新舉措,也讓許多父母心生感動。有一位母親曾送來蛋糕,只為感謝朱醫師多看她孩子一眼。孩子手被木屑刺進皮膚,雖非朱醫師專業領域,但他仍細心檢查、協助轉診。對他來說只是舉手之勞,對家長而言,卻是安心的象徵。

對朱醫師而言,「慈悲」從來不是高高在上的口號,而是一次又一次日常選擇——多做一點點,多聽一句話,多理解一顆心。

朱醫師常說:「你只要換個角度想,若是你的孩子生病了,你是不是也會慌、會急,甚至會說出一些失控的話?能這樣想,那就更能體會病人家屬的焦慮了。」

他不斷提醒自己,也提醒診所團隊:醫療不只是技術,更是一種看待人的方式。這思維不是天生,而是一次次在醫病互動中的感受所累積。

不只治病,更治療一顆焦慮的心

朱醫師堅持「團隊文化」,從不以自己為中心。他認為,唯有讓醫師專注於專業,讓行政與公衛人員有自主空間,整體醫療品質才能真正提升。陳逸珊執行長形容:「慈悲,是把病人放在第一順位。」

有一次,一位阿嬤拖著紅腫發炎的腳走進診間,堅持只要開藥吃就好。朱醫師看了一眼,立刻察覺狀況不對,走近詢問,請她把腳抬起來。診間一片靜默,他看到阿嬤的腿上潰瘍滲液,當場判斷為糖尿病足,若延誤處理,恐怕需面臨截肢風險。

他當機立斷,走出診間對陳逸珊執行長說:「妳陪她去醫院,她一個人不會去,也說不清楚。」陳逸珊立刻摟起阿嬤的肩,輕聲說:「我陪妳,咱們現在就出發,慢慢來。」

幾小時後,阿嬤被成功轉送至醫學中心並即時接受治療。事後家屬感動表示:「本來以為這只是小診所,沒想到會親自陪長輩到醫院,還等她住進病房才離開。」

回診所後,朱醫師只淡淡說:「轉診,是替他們銜接另一段醫療的照護責任。」這句話,成為診所內新進護理師最常聽到的一句叮嚀。

也因此,診所至今仍保有一項例行制度:只要病人發燒、初診或需轉診,護理團隊都會每日主動回電追蹤。有位出國多時的患者,在海外接到診所電話時,當場感動說道:「沒想到,台灣的診所還記得我。」

有一次,一位行動不便的長輩來診,診間內護理師未即時起身協助。朱醫師事後嚴肅提醒:「那是一位需要幫忙的老人家,我們怎麼可以視而不見?」雖然護理師當下不解甚至落淚,後來她理解:這不是責備,而是對患者最基本的尊重。

在災難與疫情中站穩第一線

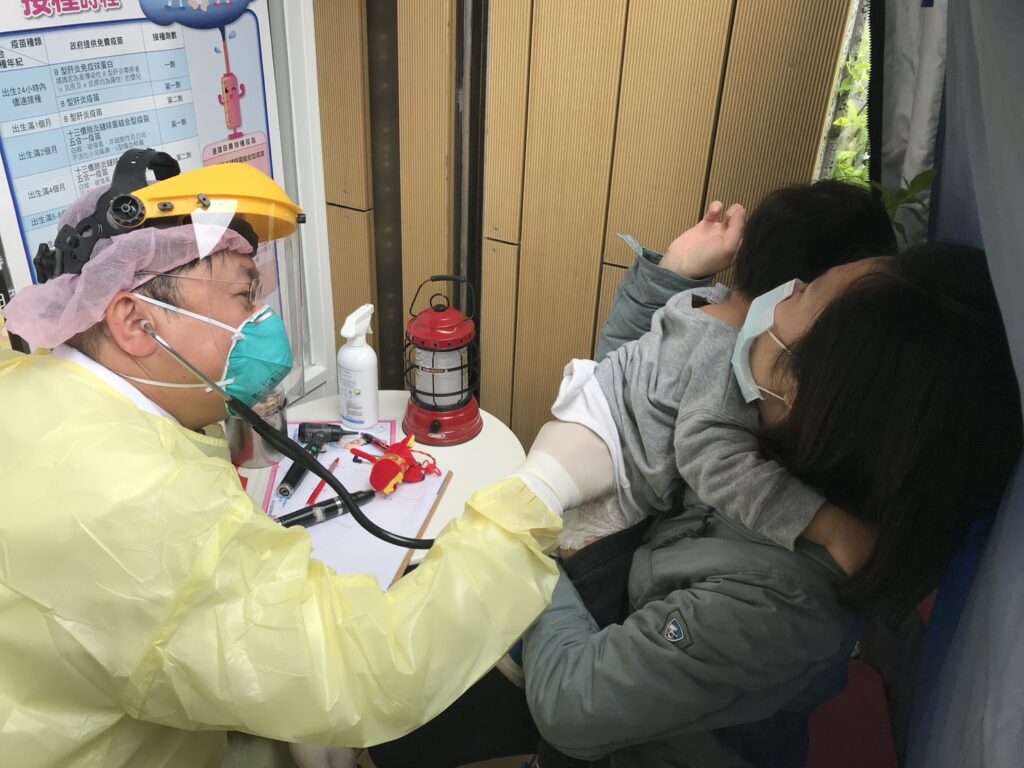

COVID-19疫情時期,醫療體系幾近崩潰,急診室人滿為患,診所外排起長隊,空氣裡瀰漫著焦躁不安。診所將看診區移至戶外帳篷,全體醫護身著N95、面罩、防護衣,汗水直流卻無人退縮。陳逸珊說:「我們把配備升到最高規格,甚至連經過的大醫院醫師都說,我們的裝備比他們醫院還齊全。全體人員都穿上全套防護裝備,從早站到晚,汗濕衣襟是家常便飯。但他總說,病人會怕,我們不能更怕。」

「帳篷真的很悶,就像蒸籠一樣,」夥伴回憶,「但朱醫師每天都在第一線,從沒喊苦。」而朱醫師只反覆叮嚀:「病人不會等你準備好,他們就是現在需要幫助。」

這樣的態度也感染了整個團隊。醫護齊心,幕僚與志工全力投入。有時病人需轉診,朱醫師會安排人員全程陪同、後續電話追蹤。有次轉診病人沒去,才發現家屬沒交通工具,朱醫師立刻派人接送,確保治療完成。

疫情高峰時,愛林診所成為社區的快篩站與疫苗定點,還主動聯繫長者與慢性病患者,進行施打提醒與健康追蹤。有些平常怕被打擾的上班族,也在電話那頭輕聲道謝:「你們還記得我啊?」

這是一場疫情考驗,更是一種慈悲的實踐。朱醫師沒有選擇退居後線,而是以行動帶領整個團隊,站在恐懼與不安之間,為病人撐起一片天。在最難的時刻,他與團隊選擇走出去,不是因為無懼,而是因為不願病人孤單。

疫情過後,診所逐漸回到常態,卻也深知,許多人的創傷尚未平復。朱醫師特別強調,醫療人員要懂得「沉默中的陪伴」,尤其是那些經歷了病痛、失落、甚至親人離世的家庭,需要的往往不是一張處方籤,而是一份穩定而持久的理解。

把診所變成社區的森林

愛林診所一路走來,從兒科起家,如今已拓展至家醫科,並承接台北市政府的老人健檢服務,穩步邁向「全齡照護」的藍圖。這樣的擴展,並非來自商業規模化的企圖,而是源自一份樸實而堅定的信念——醫療,是陪伴生命的工作。

「你有想過嗎?我們醫師每天面對的是別人的痛苦。」朱醫師語氣平和,卻不失堅定。他深知這份職業的重量,也明白,唯有慈悲,才能承載這樣的重量。

因此,愛林診所從不僅止於看診。朱醫師與陳逸珊設計出各種與病人互動的方式:與幼兒園合作「認識醫生」課程,讓孩子不再害怕白袍;用繪本陪伴孩子候診,讓等待變成故事的旅行;主動走進樂齡社區,與長輩分享保健知識、進行健康管理計畫。

「醫療不能只是坐著等,而是要主動走進人的生活。」陳逸珊說,這正是他們選擇用「愛林」而非某某科診所為名的原因——他們要的是一座森林,能包容各種生命型態,提供遮蔭、療癒與支持。

隨著台灣邁入超高齡社會,愛林診所順勢發展出更多老年相關服務。「我們從一開始就沒把自己定位為單一科別,『愛林』這個名字就是希望醫療可以像森林一樣,包容多樣、溫柔覆蓋。」朱醫師說道。

接著,台北市政府提出合作老人健檢的想法。朱醫師與團隊不僅欣然接受,更在規劃過程中,發現了更多未被照顧到的需求。

「你會發現,老人家的問題不只是三高而已,還有孤單、焦慮、失眠、記憶力退化,甚至是對未來的無力感。」陳逸珊指出,過去的醫療大多聚焦在生理面,但其實許多老年患者更需要的是全人照顧,包括心理、情緒與家庭支持。

因此,他們開始嘗試與樂齡宅開發者合作,思考如何將診所的照護網延伸到長者的居住環境。「讓醫療不只是診間,而是生活的一部分。」這句話,不只是一種構想,更是一種實踐方向。

除了臨床上的照顧與延伸,朱醫師的另一項堅持,是將「慈悲」與信仰實踐結合。他與太太多年來持續參與佛光山的法會,每年都為病人祈福。某年水陸法會,他跪行於朝山途中,膝蓋劇痛難忍,卻在心中浮現「離苦得樂」四字。

「那一刻,我突然懂了,原來我們做的,就是讓人離苦得樂。」朱醫師輕聲說道:醫療不只是科學的實踐,更是靈性的修行,「幫助的不只是病人,而是整個家庭;療癒的不只是病痛,而是恐懼與無助。」

醫療不是一人之力,而是團隊共行

2009年八八風災,當時愛林診所成立不久。朱醫師毅然放下門診,隨佛光山醫療隊南下前往高雄小林村——那個一夜之間被掩埋的村落。

「不是災區慘況讓他震撼,而是那種『想幫卻幫不上忙』的無力感。」朱醫師說,許多醫護志工雖滿腔熱血、攜帶器材,但因現場無指揮、資源混亂,只能站在旁邊乾著急。反而是佛光山的雲水團隊,預先完成動線與資源配置,讓醫師能專心看診,整個流程穩定且有效率。

「那次我深刻體會到,慈悲不能只靠熱情,要有系統、有結構,才能真正讓愛落地。」朱醫師說。也是那一次,他下定決心:愛林診所的核心不該是某個醫師的光環,而是一個彼此信任、彼此支撐的團隊。

這個理念,後來成為愛林診所的根基。從完整的幕僚系統、社區合作、學校計畫,到健康管理、轉診制度與醫病陪伴計畫的形成,都是從這份體悟出發,一步步具體化。

這樣的理念,也深深滲入朱醫師與團隊之間的互動方式。他強調平等與合作,因為他知道,在這個流動率高的護理職場環境裡,真正留得住人才的,不是命令,而是理解。

有一次,一位年輕護理師因個人生涯規劃決定離職,團隊沒有絲毫責備,反而送上真誠的祝福。之後仍保持聯繫,甚至在她遇到困難時,診所主動伸出援手。「這就是緣份,有些人只是來診所串場,但彼此曾真心同行過,就是美好的。」陳逸珊執行長微笑補充。

朱醫師也深知,慈悲不是只用在病人身上,同樣應用在對待家人的方式。他從不強迫孩子從醫,反而選擇帶著他一起參與診所與社區活動,讓孩子親身體會醫療的真實現場與人情溫度。

「他後來說再也不想當醫師,哈哈,但我覺得這也是一種教育。」朱醫師笑著說,那語氣裡,不是失落,而是對孩子選擇的尊重。他相信,每個人的路,都該由自己走出來,而不是沿著父母的期待前行。

這樣的家庭教育理念,也延伸成診所的整體氛圍:沒有壓迫,只有陪伴與引導。診所不只是服務場域,更像一個「家」,病人、家屬、醫護、行政,在這個空間中彼此連結,構成一種細水長流的關係網絡。

「我們的病人,從小朋友,到爸媽,到阿公阿嬤,三代都在這裡看診。」陳逸珊說這句話時,語氣裡滿是欣慰。那不是數字上的擴展,而是一種信任的傳承。

這樣的信任,不只來自醫術,更來自朱醫師與團隊日復一日的「多做一點點」——不以規模自傲、不以效能至上,只願在平凡中堅持初心。

醫者的慈悲,是要讓病人離苦得樂

愛林診所走到今天,已滿十八年。他們也曾遇過經營的壓力、人力的斷層、病人的誤解,但朱醫師從未動搖。他常說:「做醫療的人,一定要記得初衷。那就是,別人痛,我們不能不動。」

正因這份初心,愛林診所從不將自己視為一家「成功的診所」,而是作為一個不斷學習與修正的團體。他們會在每次團隊會議中討論前線觀察,檢視流程是否能更人性化,也不避諱自我批判,甚至由資深同仁主動提出改進建議。

回首十八年來的點點滴滴,朱醫師坦言:「最難的不是醫療本身,而是怎麼保持那份初心。」他知道,行醫如修行,慈悲是一條沒有終點的路。而他,選擇每天繼續走下去。

未來,他希望這條路能走得更遠、更深、更廣——走進更多社區、更多家庭與等待被陪伴與理解的人們。無論是小病或慢性病,無論是孩童或高齡長者,希望走進愛林每一個人都能感受到「你不孤單。」

如果要用一句話來總結朱柔澍醫師一路走來的行醫信仰,做為旁觀的採訪者沉思片刻後,冒出這十個字:「以病人為主,用慈悲為根。」

朱柔澍醫師簡介

【現任】

愛林醫療機構總院長

振興醫院特約醫師

【經歷】

林口長庚兒童醫院小兒科主治醫師

桃園聖保祿醫院小兒科主任

中壢宏其婦幼醫院小兒科主任

台灣兒科醫學會專科醫師

中華民國兒童胸腔醫學會專科醫師

中華民國感染症醫學會會員

兒童發展與健康篩檢服務醫師

成人預防保健服務醫師

衛福部國健署門診戒菸治療認證合格醫師

【專長】

一般兒科

小兒胸腔科

小兒過敏性疾病

小兒皮膚

小兒腸胃

小兒耳鼻喉