文/邱文通

1987年7月,東部醫療資源匱乏,年輕的住院醫師林啓禎從台大醫院來到成立一年的花蓮慈濟醫院。這短暫經歷深深影響了他對醫病關係和醫學人文的關注。

有天夜晚,林啓禎高燒攝氏39.5度,躺在宿舍休息。傍晚六點許,來了一通急促的電話。主治醫師陳英和告知他,有一名二十幾歲的年輕人游泳時頭部撞擊泳池底部,頸椎第五節到第六節骨折脫臼,神經受損,需要立即手術。

高燒下的醫者堅持

林啓禎不顧高燒,立馬起床,飛奔至醫院。進入手術室前,他請陳英和為他注射退燒劑,希望能撐過這場艱難的手術。手術室內,照明燈直晃晃地照在病人的傷口上,林啓禎額頭上的汗珠如雨落。手術進行到一半時,退燒劑失效,林啓禎再次高燒。主責護士擔憂地問:「林醫生,您還好嗎?要不要休息一下?」

林啓禎搖了搖頭,堅定地回答:「繼續,我撐得住。」他雙手並用,為陳英和擴展手術視野,確保手術順利進行。

隨著時間的推移,林啓禎的狀況愈發糟糕。汗水已經無法控制,護士不斷為他擦汗,並向陳英和報告情況。林啓禎明白,必須再次注射退燒劑,但他的手臂已經無法承受更多的針刺。

「就直接打吧!」林啓禎指著自己的右腳背。陳英和小心翼翼地在他的腳背上找到靜脈血管,緩緩注射退燒劑。林啓禎咬緊牙關,忍受著刺骨的疼痛,繼續堅持手術。

「當針頭刺入腳背的那一刻,那痛徹心肺的感覺,至今仍然記憶猶新。」林啓禎回憶道。清澈的退燒劑一點一滴注入腳背,帶來的不適感令人難以忍受,但他依然專注於手術。

手術持續了幾個小時,終於在午夜時分結束。林啓禎在拔針後,凝視著腳背上的小小針孔,心中卻充滿了喜悅。病人的重生令他忘卻了所有的疼痛與辛勞。這次手術不僅挽救了一條生命,也深刻影響了林啓禎對醫師這個職業的理解。他以實際行動詮釋了何為醫者仁心,即使身處高燒,仍然一心一意以病人為重。

從教育世家到醫師傳承

林啓禎的祖父出身嘉義縣布袋鎮,後來搬到嘉義市,林啓禎在嘉義市出生。父母及伯叔姑舅都從事教育,可說是出身「教育世家」。長大後會成為以病人為重的醫師,好像從小就被命定的指引。但他自小就有自己的夢想,一度想當文學家或科學家,但祖父的遺願,加上嘉義中學師長的期望,讓林啓禎終究走上執醫之路,如眾人之願考上台大醫學系,成為知名的骨科教授兼醫師,甚至兒子也傳承走向醫學殿堂,成為骨科醫師。

就讀嘉中一年級,林啓禎參與校刊編輯工作。因為學長某篇文章得罪教官,導致總編輯被撤換,他意外接替了這個職位。面對編務壓力,他一手包辦論說文、散文、詩詞、小說,甚至插畫。這段經歷強化了他的寫作能力、激發了他對文學的熱愛,起了讀文學系的念頭,後來則促成他執筆寫專欄、出書的契機。高二時,楊振寧、李政道榮獲諾貝爾物理獎,他又興起了「有為者亦若是」的壯志。

從國小、國中到嘉中,林啓禎的成績始終保持全班第一,家裡對他期許甚深。他三個月大時,重病的祖父,在臨終前語重心長地交代家人:「家族沒有醫師,要讓啓禎當醫師。」再加上嘉中「學校狀元一定要讀醫科」的傳統,師長也催促,於是,在家有父親轉達祖父遺言的諄諄教誨,在校有師長耳提面命的殷殷期盼,他遂了眾人所願,但在潛意識裡,還是保有了未竟的文學夢和理工情。

事實上,溯源林啓禎的親族,舅舅陳活源曾任嘉義醫院院長,是名聞遐邇的青蛙肢外科醫師。弟弟林聖哲原本打算走理工科的道路,在嘉中升高二時,因哥哥林啓禎考上台大醫學系而受到學校的鼓勵和家族的期待,最終還是改選醫科,也如願進入台大醫學系,現在是安南醫院的院長。

此外,林啓禎的妻子郭乃文也是台大醫學院的台大心理系的學士、碩士與博士,而林聖哲的妻子黃璨珣則是台大醫學院復健系的優秀畢業生。他們的下一代也紛紛選擇了醫學相關的道路,林啓禎的兒子受到精神感召,也成為骨科醫師,整個家族從教育世家轉向醫學傳承,從此源遠流長了。

進入台大醫學系之後,他持續追求寫作和文學的興趣,也意識到自己對社會、世界和人際關係的了解相對不足。於是,他積極參與各類社團活動,從綜合性的社團到涉及政治的組織,豐富而多元,這些經歷豐富了他的人生閱歷,透過接觸到各種不同背景的人,則擴展了他對社會的了解和文化的視野。

愛我所擇的骨科職涯

畢業後,他選擇骨科,是源於對運動的熱愛和對實踐性工作的偏好。從小學開始,他就活躍於棒球隊,是嘉義崇文國小的少棒選手,但學業太好,反而阻斷了發展機會。考進台大後,加入手球隊,成為校隊,讓他對運動傷害及其復健有了第一次的深入接觸,進而成為「台灣運動醫學之父」韓毅雄教授的學生。

實習期間,他與一位小兒心臟科教授合作舉辦籌款活動,讓他對小兒骨科產生了濃厚的興趣。教授的鼓勵以及他對小兒健康的關注,決定專攻小兒骨科。期間,他的兒子在讀國小二年級時,突然出現了斜頸症的情況。「由於我的專業背景,能夠迅速診斷並有效治癒他的病情,這段經歷進一步鞏固了我對小兒骨科專業的信心和選擇。」林啓禎思緒回到從前,笑著說道。

成功大學醫工所1988年成立,林啓禎雖然在1989年進入成大附設醫院服務,但直到1992年才決定攻讀醫工所,進入碩士班就讀,1993年設立博士班,他馬上跳級考入。「我選擇研究的焦點是兒童骨科中步態分析的應用,希望能夠改進診斷技術和治療方案,為小兒骨科的發展貢獻力量。」

同年,林啓禎也申請到前往美國加州聖地亞哥分校的進修機會,得到小兒骨科步態分析領域先驅David Sutherland教授的獎學金。David Sutherland是兒童骨科步態分析的權威,時已退休,「我成為了『關門弟子』。」林啓禎說,1995年邀David Sutherlan來台灣舉辦第一屆國際步態分析研討會,發現他對台灣的文化充滿興趣。

在小兒骨科執醫過程中,林啓禎面對各種病例,包括癌症,曾幫助多位小朋友戰勝了生命中的艱難階段,更致力於推動兒童醫學的發展。「適當的治療,不僅僅是手術與否的問題,更重要的是,應用對兒童骨骼發育特點的理解來選擇最合適的治療方式。例如,對於骨折的處理,我們需要考慮到兒童骨骼的再生能力和自我矯正的潛力,這些都是成人治療所無法比擬的。」

林啓禎的骨科專業不限於學術研究,還包括對運動團隊的支持。作為台大醫院運動會的籌辦者之一,帶領醫院的外科骨科團隊在籃球比賽中屢獲佳績。這段經驗不僅鍛練了他的領導才能,也鞏固了在運動醫學方面的專業地位,並成為1991年中華成棒隊的隊醫,還考驗了他的決策能力和對運動員健康的關懷。

中華隊進軍奧運的祕辛

那一年,他成為中華成棒隊的隊醫,開始隨隊出國比賽,包括韓國的會長盃、巴塞隆納的洲際盃,還有北京的亞洲錦標賽。亞錦賽這一場賽事關係到1992年奧運的參賽資格。台灣在最後一場對澳洲的比賽中,如果輸了,便是第四名,失去奧運資格;但若贏了,便是第二名,獲得奧運參賽權。

比賽一開始,打擊教練林華韋(現任富邦領隊)告訴林啓禎,當時擔任中華隊第四棒的王光熙因手痛可能無法上場打擊。但他的打擊能力對中華隊很重要。「我告訴林教練,如果需要他上場比賽,請提前告知我。」

到了第六局,中華隊以4比6落後,林教練說必須讓王光熙代打,並請林啓禎想辦法解決他的手痛問題。「因為我跟隨韓毅雄教授學習過,了解什麼是禁藥和非禁藥。我決定使用自己的醫學知識,幫王光熙打了一針非禁藥。我還告訴他,這針藥大約需要30分鐘到60分鐘才能發揮作用。」

到了第八局和第九局時,中華隊仍以4比6落後,但有一、二壘有人。此時,林教練派王光熙上場打擊。他的手痛已經消失,上場後擊出了一支三分全壘打,最終中華隊以7比6逆轉勝,取得了奧運參賽權。

「這場比賽的勝利,對我來說是一項成就,但內心很矛盾。」事隔多年之後談這一段,林啓禎說,這麼做違反了運動醫學的原則,因為這樣做不利於運動員的健康。讓他們暫時不痛並不代表病已經痊癒,反而可能會造成更大的傷害。「那一次幫助王光熙的行為,真的是天人交戰之下的抉擇。」

身為骨科名醫的,他對於現今流行的人工關節置換手術有自己的見解。他的母親在50幾歲時,由於體型較壯,年輕時又是運動員,受過傷,因此常常關節疼痛。她到嘉義看其他醫生時,醫生建議她裝人工關節。「我一看,覺得她的情況並沒有那麼嚴重,」他補充說道,「許多退化性關節炎的患者其實不需要做這類手術,我的母親就是一個例子,後來她依然健康自如。」

也因此,林啓禎開始對老人的骨骼關節健康進行研究,並於2005年發表了一篇名為《身體活動與老人的骨骼關節健康》的文獻回顧。在這項研究中,他總結出人體的狀況是由體質、年齡、受傷和疲勞綜合影響的結果。因此,對於一些無法避免的問題,我們應該著重於自我管理。最重要的一點是避免過度疲勞。

是醫師也是筆耕作家

林啓禎倡議精準健康,主張治療前必須先從健康管理與保守治療開始,強調醫生應該有足夠的時間對病人進行詳細的衛教,並提供全面的評估和建議。然而,現行的健保制度使得醫師看診時間非常有限,各科之間也缺乏有效的整合,這使得病人的治療往往不夠全面。「病人多少還是需要自己用心反思、增進健康適能與持續努力健康管理。」他無奈地說道,語氣中帶著對現狀的反思。

類似的反思,林啓禎將它們化為文字、撰寫成書,廣為流傳。1998年8月16日他寫下第一篇文章〈醫學即科學〉,從此開啓了每週一篇的專欄寫作生涯,這一寫便是20年。直到2018年5月14日,他完成最後一篇〈骨科的天龍八部〉。這些文章不僅是他對醫學的深刻理解和人生感悟,更是自我成長的見證。

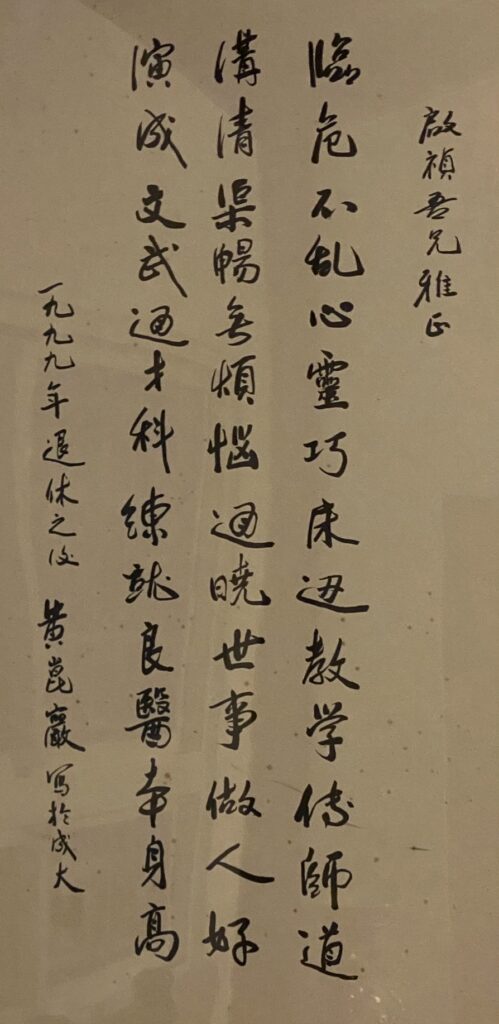

這緣起,得追溯到成大醫學院創院院長黃崑巖教授。黃教授曾因澄清誤會拜會中華日報高層,從而爭取到為該報寫專欄的機會。他的專欄名為《岫廬集》,內容字字珠璣,後來還出版了數本有關教育與教養的書,成為醫學教育的文藝復興者。

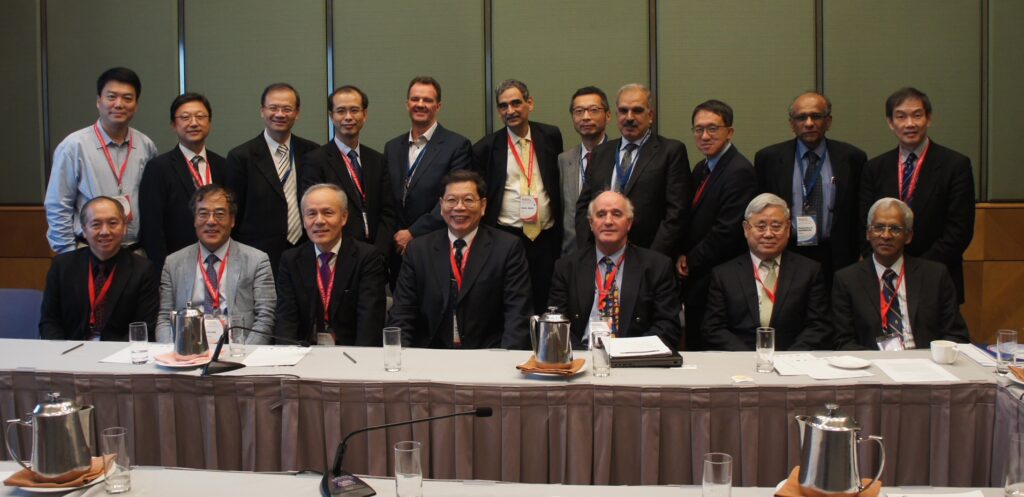

中圖:1999年1月30日黃崑巖院長榮退,與林啓禎教授、湯銘哲教授合影。

右圖:2007年5月8日黃崑巖回憶錄《成大醫學院創院始末》新書發表會。

1998年,台灣的醫學教育因缺乏獨立評鑑單位而不被美國認可,黃崑巖決心創立台灣醫學教育評鑑委員會(TMAC),離開成大前,問林啓禎是否願意接下專欄的重任。林啓禎說:「當年受黃教授的知遇,做過成大醫學院的program committee和newsletter committee召集人,如今有此機會,真是喜出望外。」

答應後,他先寫了八篇文章作備份,才敢正式推出專欄,並將專欄名改為〈醫學與人生的對話〉。在往後20年裡,林啓禎寫作不輟,累積近1000篇文章。他說:「寫作過程就像是學習的日記,隨時提醒自己要成為良醫,先要學做人。」這些文章不僅是對醫學的探討,也反映了他對醫病關係和終身學習的深刻見解。

2010年出版《良醫多自苦中來》一書,集結了他在中華日報週日醫藥版所撰寫的文章精華,發表會當天,時任成大校長賴明詔、前校長馬哲儒、成大醫院院長林炳文以及林啓禎家人都到場祝賀。他捐贈300本新書予成大醫院博愛基金。

2016年,他出版《醫無反顧》,書中收錄了99篇文章,對台灣的醫療生態、醫病關係及終身學習進行了精闢的分析與觀察。新書發表會上,賣了300本新書,所得全數捐給成大醫院,用於台南地震災民的醫療服務和心理重建。

相關著作還包括:《身體活動與老人肌肉骨骼系統》、《SARS的生聚教訓:從個案軌跡談倫理挑戰》(與黃崑巖合著)、《絕對發育之寶寶骨骼》、《醫德不是是非題》、《骨科秘笈》。

他的每一部作品,無不體現他對醫學的熱愛和對寫作的執著。

醫策會的開創和奉獻

除了在醫學臨床和學術貢獻之外,執掌財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會(醫策會)七年,也是林啓禎職涯的另一重心。他在董事長間任內,對外推動台灣的醫療水準走向國際舞台,彰顯台灣的影響力與成就,對內推動多項疾病照護品質認證計畫,涵蓋了冠狀動脈疾病、急性冠心症等關鍵領域。他始終以提升醫療品質和病人安全為己任,為台灣醫療界樹立新的標杆。

他帶領台灣團隊參與國際會議,比如致力於提升病人安全與醫療品質的國際平台──國際病人安全與醫療品質協會(ISQua),不僅發表了大量重要論文,更吸引了全球頂尖專家的參與。另在2019年,成功邀請歐洲及以倫敦為基地的世界醫品病安論壇(International Forum on Quality and Safety in Healthcare)來台舉辦會議,更展現了台灣在提升病人安全與醫療品質方面的努力與成就。

「面對中國對台灣參與國際組織的阻撓,我們仍堅決捍衛台灣在全球醫療舞台上的地位,並獲得國際的高度肯定與支持。」林啓禎醫師表情嚴肅地表示。

至於疾病照護品質認證計畫方面,林啓禎分享在2023年「疾病照護品質認證的台灣經驗」時強調,醫策會自2009年起推行疾病照護品質認證計畫(DSC),已發展出15項疾病別認證,包括他到任後,於2017年新增的心衰竭、腎臟病、糖尿病、慢性阻塞性肺病、腦中風等項目,並以數據展示參與DSC團隊的成效,如降低死亡率、住院天數和14天內再入院率,彰顯了醫策會的顯著成效。

林啓禎不僅專注於疾病治療的專業性,還積極推動美容醫學品質認證,鼓勵診所挑戰更高水準的卓越機構美容醫學品質認證。他希望通過這些認證,讓台灣的醫療機構在各個領域展現卓越成果,提供更高品質的醫療服務。

莫忘行醫的初衷

在現代的台灣社會,醫師不僅被視為治療疾病的專家,更被期待成為社會價值觀的典範。林啓禎強調,在這份神聖責任中,良知、尊嚴、榮譽和專業精神是我們的指南針。這些價值觀並非限於口頭上的宣示,而需要在實踐中體現。

要成為一名真正的醫學專業人士,首先必須成為一個全面發展的個體。這需要不斷地學習和成長,不僅限於醫學領域本身,還包括人際關係的處理、制度的理解、藥物知識的更新,以及專業領域如骨科等的精進。「這是一條終身學習的道路,要求我們在每個階段都能夠不斷超越自我……。」林啓禎緩緩道來。

2023年11月醫策會第8、9屆董事長交接典禮上,林啓禎將印信交給新任董事長張上淳,標誌著使命與價值的傳承。他回到成大後,於2024年2月1日退休,但仍擔任成功大學名譽教授與成大醫院的特聘專家,繼續從事醫學教育與醫療服務;並得到秀傳醫療體系黃明和總裁的賞識,從而擔任該醫療體系的總顧問,繼續從事醫療服務、為台灣民眾的健康發聲, 就如同1987年7月花蓮慈濟醫院那場為了救人的「高燒下的堅持」。

林啓禎

CHII-JENG LIN, M.D., PH.D.

林啓禎醫師,台灣著名骨科專家,1987年從台大醫院來到花蓮慈濟醫院。一次高燒39.5度時,他接到急診,年輕患者頸椎骨折需立即手術。他不顧病痛,立刻進行手術並多次忍受高燒的折磨,最終成功挽救患者生命,詮釋了何為醫者仁心。

專攻小兒骨科,致力於步態分析的研究,並在國際上取得重要成就。他的醫療貢獻涵蓋學術研究和運動團隊支持,曾擔任中華成棒隊隊醫,帶領團隊取得奧運參賽資格,展現了卓越的專業和決策能力。現亦擔任秀傳醫療體系總顧問,持續奉獻醫療服務,致力提升台灣的醫療品質與病人安全。