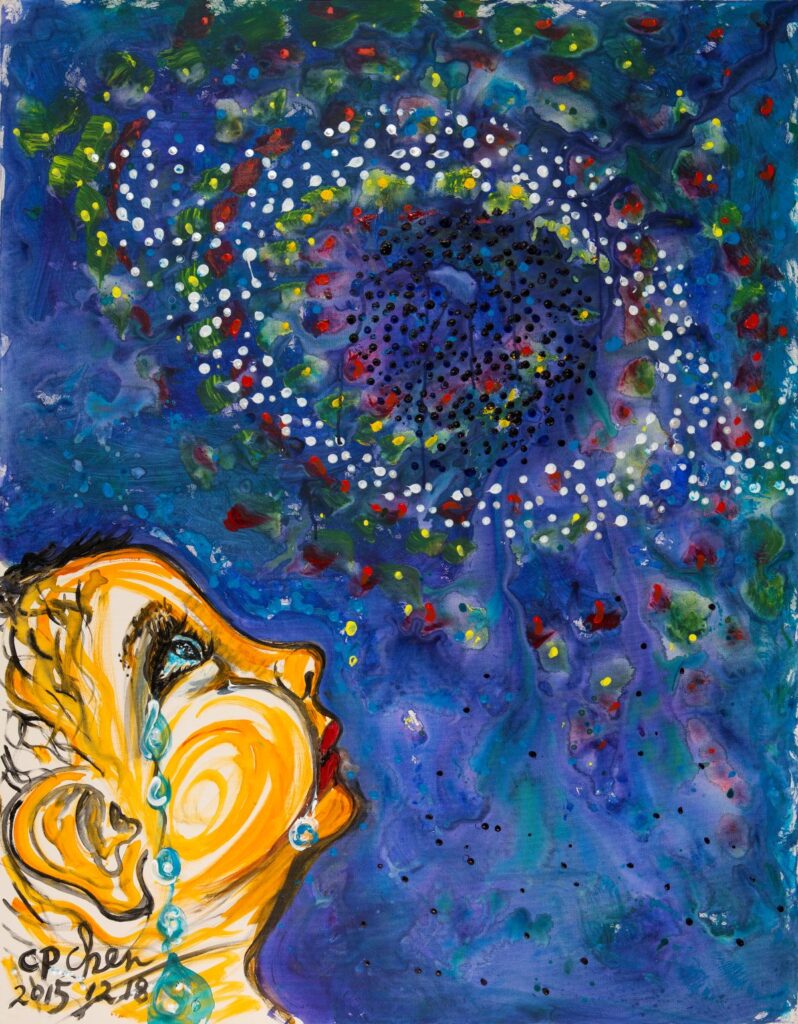

文/取材自《婦產科醫師的生命之光》(下) 照片/陳持平

陳持平醫師1953年出生於新竹一個典型的「書香與畫墨共存」家庭。祖父陳開泉是上海美術國畫組藝術家,父親陳祖儒是書法家。孩童時期,家裡滿是筆墨紙硯與詩文,父親希望他延續家族藝術血脈,但陳持平卻走向醫學這條完全不同的道路。

這條與父親期待不同的路,最後成為他守護無數家庭的起點;而藝術,也在他人生後半場,以另一種方式回到他身邊。

從藝術世家走向醫學

父親為他安排了無數畫畫課,但少年陳持平心裡只有讀書。他想考醫學院,只因為看到同學的父親是小兒科醫師,「看起來很不錯」。這份說不上來的直覺,成為他人生最大的轉折。

多年之後,他的小女兒天生愛畫畫,畫得極有感覺。當父親看到孫女的畫時,欣喜地送她一本李可染畫冊,並說:「我們家終於有人會畫圖了。」那一刻,他才真正理解父親當年的遺憾,也開始重新拿起畫筆,原稿甚至被《中國收藏》與《中國藝術》收錄,還有專輯介紹。

這是家族精神的延續,只是畫布不同。陳持平說得很坦白:「我沒有當畫家,但換成用醫療守護生命,這也是一種藝術。」

1972年重考進入高雄醫學院醫學系,以第一名畢業並獲「杜聰明博士獎」。退伍後加入臺北馬偕醫院,從1981年開始婦產科訓練。馬偕的紀律與制度嚴格,住院醫師生活忙碌但紮實。他與季明光、林鴻偉等人並肩值班、接生、照顧病人。升任總醫師時,主任李義男一句話改變了他的人生:「我們要發展次專科,你有沒有興趣做產前遺傳診斷?」

當年這是完全冷門、沒人想碰的領域,他卻直覺回答:「我願意。」並白紙黑字寫下承諾。這個「願意」開啟了他三十年以上的遺傳醫學旅程。1985 年,他赴臺北榮總向楊蘭平教授學習羊水染色體技術,回院後創建馬偕的羊水實驗室,成為台灣早期產前遺傳診斷的奠基者之一。

挑戰「產前診斷黃金標準」

任何人都不願碰的冷門領域,他卻走進去。1990年代起,他投入「染色體鑲嵌異常」研究。這類疾病極為複雜、不易判讀,臨床上甚至常被視為「麻煩資訊」。因為多數醫師難以評估風險,只能保守建議──引產。但陳持平心裡一直有疑問:「如果異常其實是培養後的偽象?如果胎兒本來是正常的呢?」

他用最笨但最細緻的方法,去把真相一層層拆開。他建立了前所未有的「平行樣本交叉分析」,包括:培養後的羊水細胞、未經培養的羊水細胞、臍帶/臍帶血、新生兒周邊血、口腔黏膜、小便細胞、父母血液,搭配 CMA、FISH、分子診斷三重比對,結論令人震撼:部分在「培養後」呈現的異常,實際上胎兒體內完全沒有。也就是說,有些原本健康的胎兒,可能只因實驗室培養偽象,而被建議引產。

他選擇站在風險最高的位置,但讓生命保留下來。他的個案研究顯示,超過100個被診斷為鑲嵌異常的胎兒,絕大多數健康出生;其中一位李姓夫婦的孩子,第一次羊水檢查異常細胞35–40%,四週後降到11%。最終孩子健康出生。他對父母說:「你的寶寶正在努力長大。」這不是安慰,是他用三十年臨床經驗觀察到的現象──異常細胞可能會在胚胎發育過程「自然消失」。

從「實驗室細胞」重新理解胎兒

過去的黃金標準是「羊膜穿刺+細胞培養+染色體核型分析」。但他證明,在極少數但關鍵的案例中,培養會產生偽象。因此他推動同步做「未培養細胞」檢查、併用 CMA、FISH 與分子診斷,以及細緻追蹤胎盤表現。

這些研究讓許多國外醫師開始引用他的論文,並在臨床實際應用,成功保住無數胎兒。他被史丹佛大學列入「全球前2%頂尖科學家」,也榮獲醫療奉獻獎。

為什麼他做到?因為他把醫學當作「生命共同走」的修行。他說:「資訊越完整,決定才有尊嚴。」他不是把染色體當成數字,而是把它們看成一個家庭的命運。他曾累倒住院、心臟支架手術後仍迅速回到研究室,因為:「這不只是研究,是病人全家的希望。」

他抱過許多「曾被建議不要留下」的孩子,如今長大、上國中、成為哥哥姐姐。他說:「最主要是父母勇敢救這些孩子,我只是告訴他們,還有另一種可能。」

除了醫學之外,他以藝術延續家族精神。近年,他以策略性的方式重新投入藝術,作品被兩岸多份藝術媒體刊登,甚至在中正紀念堂舉辦展覽。他深知現代藝術不只是創作,還要懂得經營、策展、溝通。他說:「藝術家不能再是苦行僧,要站上舞台讓作品被看見。」

他的作品結合家族傳承的水墨底蘊、自己的醫學思考與生命哲學,以及兩岸藝術市場的布局策略。這並非離開醫學,而是另一種「生命修復」與「文化延續」。如果父親還在世,看到他今天重新拿起畫筆、跨入藝術市場,應該會很驕傲。

在十字架下實驗、在畫布上呼吸

陳持平醫師的一生像兩條河流:一條是極度理性、講求證據的遺傳醫學;一條是深具情感、承載家族記憶的藝術創作。看似迥異,卻在他身上交會。宋永魁醫師在訪談後記寫下最貼切的一句話:「他是十字架下的實驗者,也是重拾畫筆的戰略家。」

在醫學裡,他用堅持為胎兒點亮可能性;在藝術裡,他用布局延續家族精神。他的光,不只是顯微鏡下的冷光,更是一盞跨越醫學、倫理與文化的長明之火。