文/邱文通 圖/林伯龍

林伯龍醫師的眼角眉梢,總是帶著一種不易察覺的溫柔。那是一種歲月雕琢後的神態,彷彿每一條細紋都刻畫著救人的故事,每一個笑容都在見證愛的循環。坐在對面,聽他說話,語調溫和而穩重,令人不自覺沉浸其中,如同閱讀一本散發墨香的書,字裡行間透著沉靜而有力的情感。

這是一位深耕眼科醫療五十年的醫師,一位年過七十卻依舊在彰化診所看診的白袍使者。最近,他因「致力眼科醫療服務五十年以上,造福民眾、貢獻良多」而獲得中華民國眼科醫學會頒贈的「醫療服務獎」。然而,這份榮耀對林醫師來說,只是「過去的注腳」。他笑言,該退休了,但還有很多值得做的事要做。

被「電」出了好奇心與研究興趣

童年的林伯龍,像個帶著無限好奇的冒險家,總是在探索未知的世界。他對電學的著迷,起於一次意外而滑稽的經歷——那時候,他聽鄰居說,只要將電線的陰陽極插進插座,連接著的玩具就會「動起來」。這個神奇的說法深深吸引了年幼的他,於是,他在家裡試試。然而,他等來的,是一陣強烈的電擊,不僅讓自己的手麻了半天,還導致全家停電,最終招來父母的一頓嚴厲的教訓。

普通孩子可能因此嚇得對電避之唯恐不及,但林伯龍卻完全不同。他的好奇心不但沒有被這次「電擊事件」澆熄,反而像被點燃了一樣。他開始追問:為什麼電線會有這麼大的威力?為什麼它能讓燈泡亮起來?從那一天起,他的小腦袋裡裝滿了關於電流的無窮問題。隨著年紀漸長,他更是自己動手探索,拆解家中的小電器,再一點點將它們重新拼裝起來,有時甚至比原來的還更好用。

讓人驚訝的是,他不僅學會修理,還開始創造。他動手設計了一個電鈴,用簡單的電路和材料組成,一按就能發出清脆的鈴聲。而他也樂此不疲,從電的奧秘延伸到無線電的世界。等到稍稍年長,他已經能用自己搭建的設備與遙遠的陌生人通話,成了臺灣早期「火腿族」的一員。

這份源於童年時代的熱情,為林伯龍後來的醫學之路鋪下了一條獨特的軌跡。雖然他後來成了一名眼科醫師,但對電學和無線電的熱愛,始終在他的生命中占有一席之地,甚至在921地震中發揮了拯救生命的關鍵作用。他笑說:「如果當年沒有那次被電,我可能永遠不會知道,原來電的魔法這麼迷人。」

遵從父命選擇讀醫科

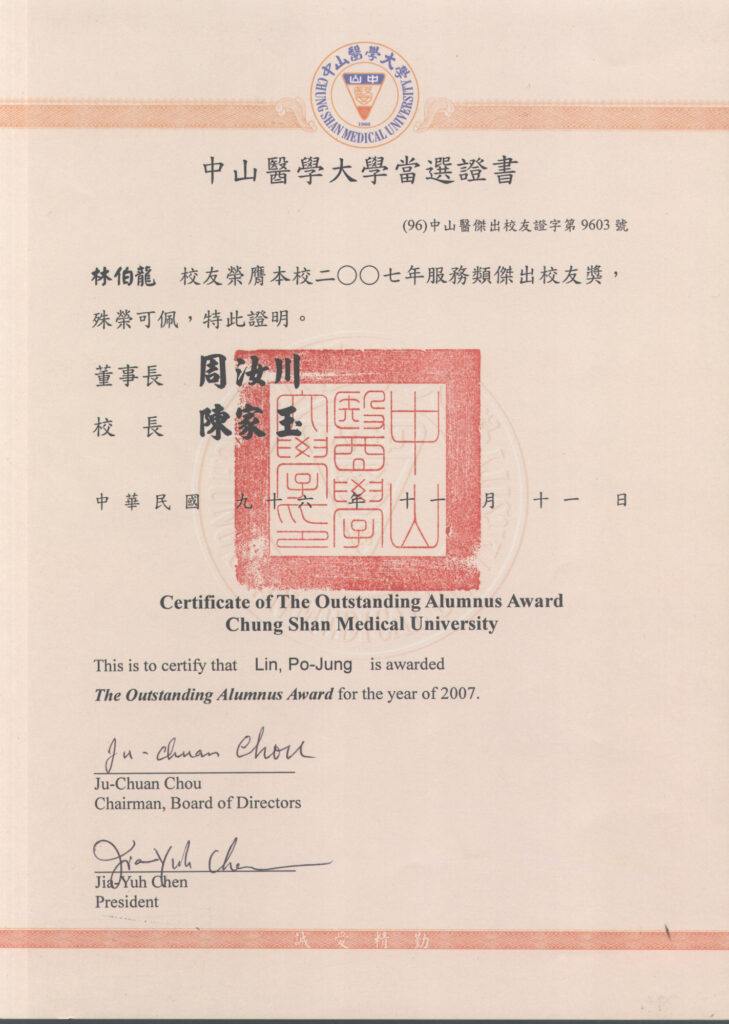

林伯龍回憶起當年讀醫科的經歷時,帶著一抹感慨的微笑。他坦言,自己的醫科之路並非一路順遂。當年,為了考入彰化中學(初中部),他付出了許多努力,卻因差了零點幾分而失之交臂,讓他扼腕許久。然而,他沒有放棄,而是選擇進入彰化高商(初級部)就讀。在高商的學習期間,他仍然沒有放下對更高學術殿堂的渴望,憑藉自己的毅力和不懈努力,他通過同等學歷考試,最終如願進入彰化中學,繼而考上中山醫學院醫學系,開始了醫學生涯的篇章。

在高商的學習經歷中,林伯龍醫師培養了紮實的數字敏感度與管理能力。這些技能看似平凡,卻在他後來進入扶輪社參與服務時發揮了至關重要的作用。從策劃募款活動到推動國際合作,他運用高商時代鍛煉出的數據分析與組織能力,為扶輪計劃的執行帶來高效與精準,成為他服務人生中不可或缺的一部分,正應了「功不唐捐」這一句話。

儘管對理工科抱有濃厚的興趣,他最終還是選擇了醫學,這是家庭期待的結果,也是他對自身責任的認同。他的父親希望他成為一名能造福人群的醫師,而他也在學習中漸漸體會到醫學的深遠意義──醫學是一種對生命的承諾。

當年的臺灣醫療環境,遠沒有今天這般先進。資源匱乏、病患眾多,醫學生的訓練既嚴苛又現實。他回憶起那些日子,解剖課需要親手分解標本、急診室裡經常見到生命垂危的病患,而所有的學習與實踐,幾乎都靠自己的雙手與判斷完成。特別是在外科實習階段,他經常需要面對急診中的突發狀況,每一個決定都可能影響病患的生死。

「當時的醫學訓練,不像今天有這麼多精密儀器,更多靠經驗和直覺。」林伯龍回憶起學習糖尿病患者特有氣味的課堂,那是老師手把手教導的寶貴經驗,成為他日後行醫時的重要資產。而他最難忘的,是外科急診室的時光。

當年醫學訓練的嚴苛程度,讓他至今心生敬畏。氣管切開術的緊張、三分鐘內的生死抉擇,對年輕醫師而言,既是挑戰,也是洗禮。他笑言:「那時候,手術刀上的每一滴汗水,都像在賭命。」

那些年的磨練,讓林伯龍明白醫生這個角色的重要性,「也讓我更加確信,這條路值得我用一生去走。」

921地震與無線電的連結

不僅如此,林伯龍還在921大地震中,將對無線電的愛好轉化為救援力量。

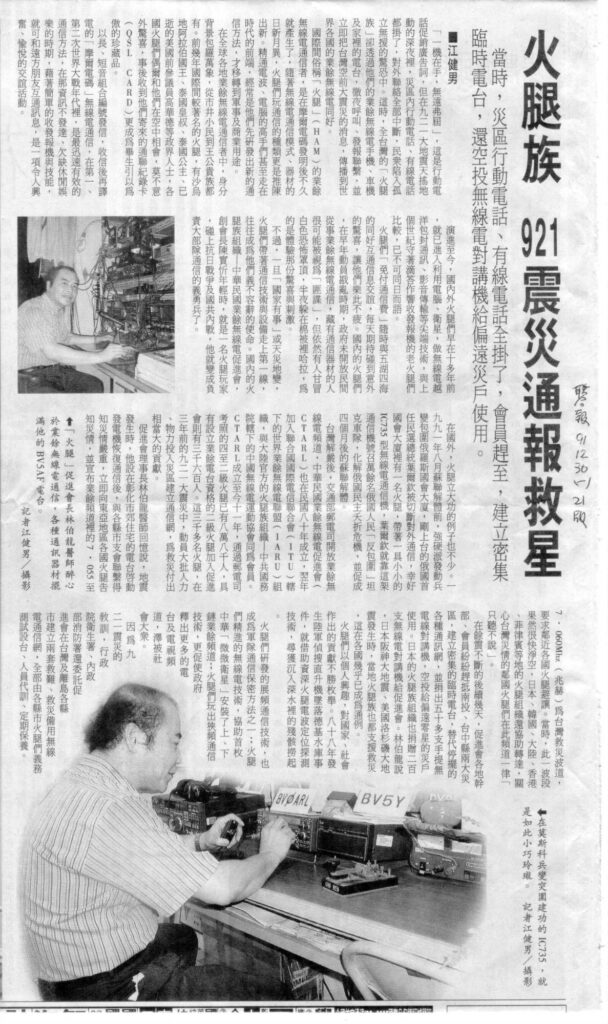

1999年9月21日凌晨,臺灣陷入黑暗與恐慌之中。芮氏規模7.3的地震摧毀了家園,通訊中斷,救援信息無法即時傳遞,整個國家彷彿被孤立。就在此時,林伯龍醫師和他的一群志同道合的夥伴站了出來,他們不是專業的通訊人員,但作為火腿族(Ham Radio Operators)的無線電愛好者,他們憑著興趣與技術的積累,迅速成為了救援行動中不可或缺的一部分。

林伯龍對無線電的熱愛,始於童年對科技的無盡好奇。他拆解電器、設計電鈴,逐漸從基礎電學探索到無線電技術,最終成為火腿族,成為臺灣早期的無線電推動者之一。對他而言,無線電是一種魔法,可以穿越空間、連結世界,也是一種能力,在關鍵時刻能拯救生命。

火腿族這個名字雖然聽來有趣,但背後承載著深刻的意義。他們是一群利用無線電頻率進行溝通的愛好者,擅長在資源匱乏的情況下架設通訊網絡。在日常生活中,或許只是興趣,但在危機時刻,他們的技能成為了拯救生命的關鍵。

地震發生後,通信基礎設施幾乎全面癱瘓,南投、台中等重災區更完全失聯。在這樣的情況下,林伯龍和他的火腿族夥伴們迅速行動,利用便攜式無線電設備架設臨時通信網絡。他們連結救援隊伍、災區與指揮中心,確保救援訊息能在第一時間傳遞,甚至在救援車輛上安裝移動無線電設備,實現實時通訊與醫療信息傳遞,這種創新方式大大提高了救援效率。

當一批批救援物資因無線電信息的指引送達災區時,林伯龍深刻感受到,興趣的累積不僅是一種自我滿足,更能成為社會的一股強大力量。「那一刻,我才真正明白,無線電是連結生命的橋梁。」他語氣謙遜,眼神卻透著堅定。

921大地震成為臺灣推廣無線電應急醫療的契機。林伯龍和他的夥伴們開始協助政府建立「業餘無線電緊急醫療通訊志工隊服務計畫」,每年都會舉辦業餘無線電動員活動,請相關單位檢修器材,並於活動期間派員協助無線電測試作業,以確保在未來的災害中能有更完善的無線電通訊網絡,支援醫療救援工作。

火腿族的社會責任與全球視野

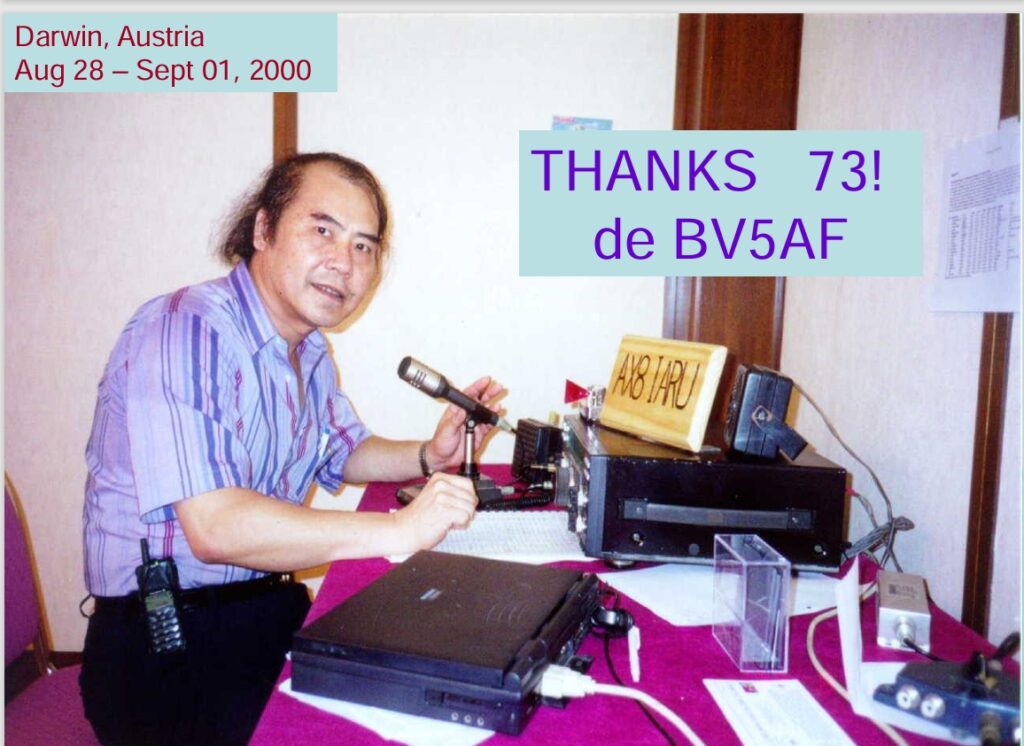

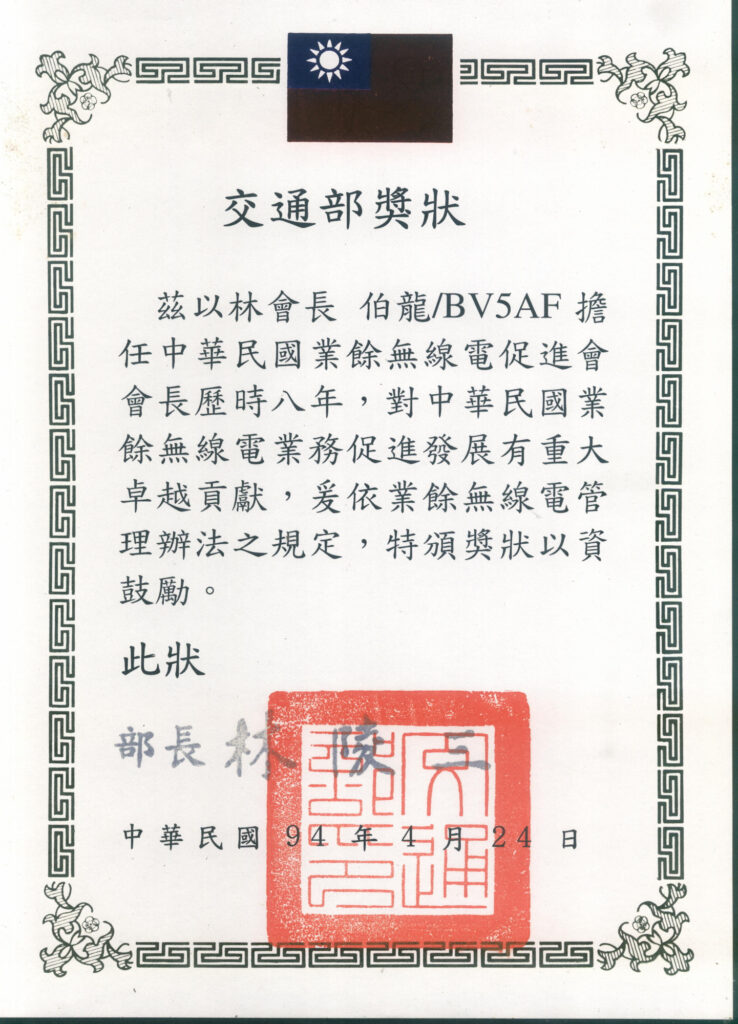

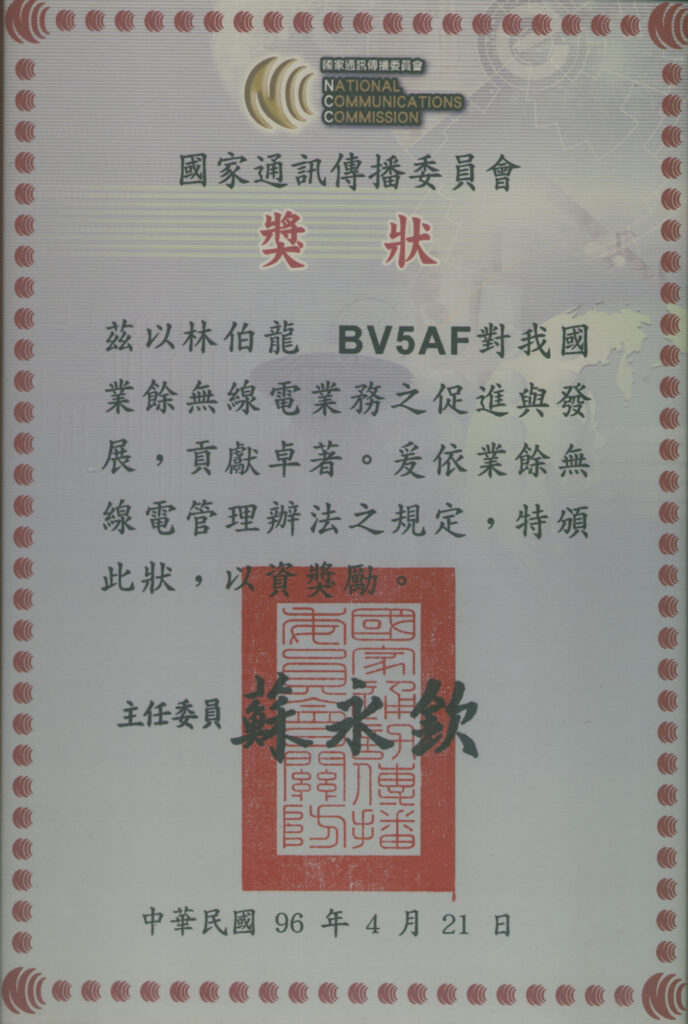

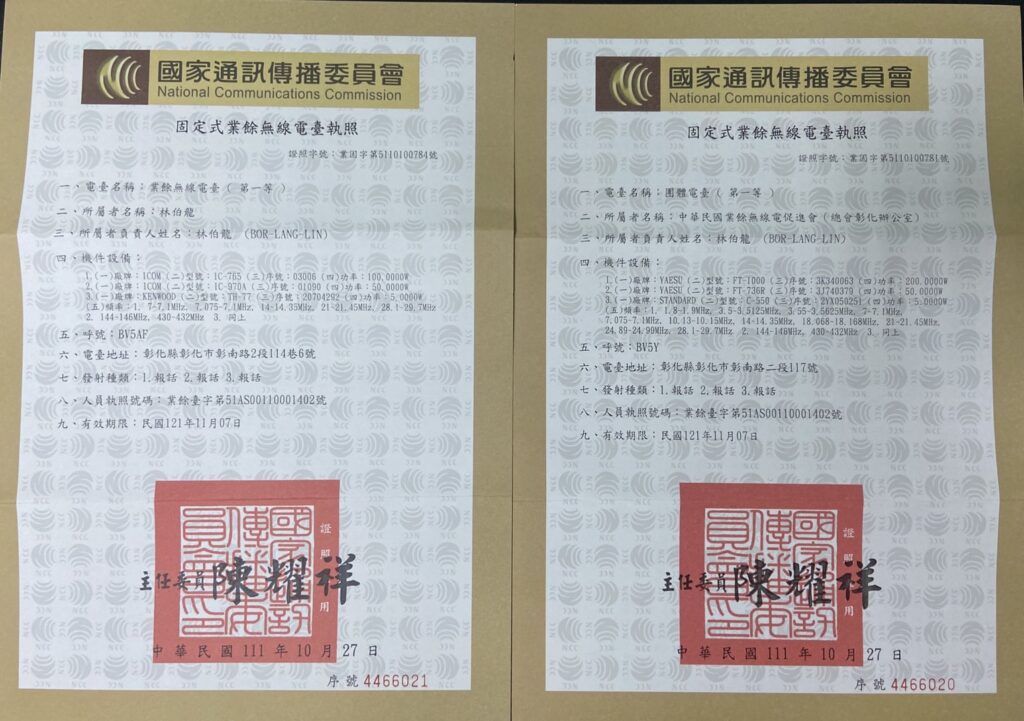

業餘無線電(火腿族)的價值不僅在於災難應變,更在於推動教育與促進國際合作。林伯龍以其深遠的視野與卓越的領導能力,在業餘無線電與人造衛星領域寫下令人讚嘆的篇章,不僅提升臺灣在全球技術社群中的地位,也激勵無數年輕人投身科學與創新。 在擔任全國業餘無線電促進會總會長期間,他全力推動業餘無線電的普及與技術進步。他深信,無線電技術不僅僅是一種通訊工具,更是教育與國際交流的重要橋梁。透過整合資源、組織活動以及提供教育訓練,他成功提升了國內無線電愛好者的技術能力。同時,他致力於促進臺灣與國際間的技術交流,使臺灣在全球業餘無線電圈中占據了重要地位。

隨後,林伯龍出任全國業餘人造衛星協會理事長,專注於推動業餘人造衛星的研發與應用,並鼓勵年輕人參與相關研究,啟發下一代對科學的熱情。在他的帶領下,協會開展了多項具有國際影響力的計畫,成功奠定了臺灣在業餘衛星技術領域的基礎。同時,他還參與創立衛星聯絡協會,透過無線電技術,讓臺灣學生有機會與國際太空人直接對話,激發了無數年輕人對科學與太空的向往。

2003年,林伯龍擔任國際業餘無線電聯盟(IARU)第三區域大會的主辦國主席,展現了卓越的協調能力與全球視野。他成功組織這場具有國際影響力的重要會議,促進亞太地區業餘無線電技術的交流,也讓世界看到了臺灣的實力與熱情。他還積極參與扶輪社的公益活動,運用無線電技術解決偏鄉地區資源不足的問題,為社會帶來更多正面影響。

他希望未來能結合人工智慧與物聯網技術,探索更多應用的可能性,為業餘無線電注入新的生命力。林伯龍堅信:「無線電是一種語言,讓世界在最困難的時刻,仍能彼此理解與協作。」

根除小兒麻痺的全球行動

2025年,全球扶輪社「終結小兒麻痺計畫」迎來了40周年紀念。對於身為國際扶輪2024-27年度「終結小兒麻痺計畫」協調人的林伯龍醫師而言,這並非僅僅是一個年份的標誌,更是一段讓他感到驕傲與使命感交織的旅程。在這份全球性的倡議背後,不僅有臺灣防治小兒麻痺的成功經驗,也有扶輪社結合國際力量,推動疫苗接種的無數努力。

20世紀中葉,小兒麻痺成為臺灣最嚴重的公共衛生挑戰之一。這種急性傳染病主要侵襲兒童,導致癱瘓甚至死亡,給家庭和社會帶來了沉重的負擔。1950年代,臺灣因小兒麻痺造成的兒童死亡和致殘比例居高不下,迫切需要有效的解決方案。

1960年代,隨著Sabin口服減毒活疫苗的引進,臺灣展開大規模疫苗接種行動。1980年代,臺灣政府更進一步推行「國民免費疫苗接種」政策,確保每位兒童都能獲得免疫保護。「全國同步免疫日」更是臺灣防治小兒麻痺的里程碑之一,透過系統化的計劃,實現了全面的疫苗覆蓋率。最終,臺灣在1983年成功報告最後一例本土病例,於2000年被世界衛生組織(WHO)認定為「小兒麻痺非流行地區」。

此一成就的背後,不僅是政府政策的推動,更有扶輪社等公益組織的默默耕耘。

作為全球性的非營利組織,扶輪社長期以來在疫苗接種與公共衛生領域發揮了無可替代的作用。林伯龍醫師作為扶輪社的活躍代表與全球「終結小兒麻痺計畫」的推動者,親身參與並見證了這一國際倡議的成效。

扶輪社的角色並不僅限於募款支持疫苗的研發與接種,更在全球小兒麻痺防治中推動技術創新與政策倡議。例如,扶輪社與比爾·蓋茲基金會、WHO、CDC等國際組織的合作,募集了數億美元資金,用於疫苗的研發、生產、分發,以及與疫苗相關的基礎建設與法律挑戰。「疫苗計畫不僅是一個醫學問題,更是一個社會系統工程,牽涉資金分配、法律訴訟與監管問題。」林伯龍醫師如是說。

雖然全球在小兒麻痺防治上取得了顯著進展,但仍有少數國家(如阿富汗和巴基斯坦)存在野生病毒的傳播。這提醒世人:公共衛生的戰役尚未結束,全球仍須努力。自1988年以來,全球小兒麻痺病例下降超過99%,但要徹底根除仍需更多的國際合作與資源投入。

儘管臺灣並非WHO的正式會員,但透過民間與專業組織的努力,臺灣積極參與全球小兒麻痺根除計劃(GPEI),並分享了疫苗接種與疫情監測的最佳實踐。此外,扶輪社的國際募款名列全球第三,這充分說明了臺灣在公益領域的力量與國際影響力。林伯龍表示:「我們的期望是讓臺灣扶輪社成為全球的榜樣,幫助更多需要幫助的人,並展現臺灣的國際實力。」

林伯龍於1993年由台中西南扶輪社吳俊雄介紹入社,開始他的扶輪旅程,並曾擔任2013-14地區總監,並獲得「保羅哈里斯之友」、「巨額捐獻獎」的多項扶輪殊榮。

家庭的愛是最有力的支撐

一兒二女早已成人,並各自在自己的領域闖出了一片天。對林伯龍醫師來說,孩子的成長與獨立讓他得以更專注於自己的熱愛與使命,而他日常生活的重心,繞不開那份溫暖而堅定的陪伴——他的愛妻。提起她,他總是帶著自豪又幽默的口吻說:「她是我的司機,也是我的後勤部隊。」這句話,藏著一個醫者與家庭中最珍貴的情感聯繫。

在2024年的11月底、12月初,他連續五天北上參與扶輪會議,日夜奔波於圓山飯店與彰化診所之間。他白天參加國際扶輪的會議討論,夜裡又準時出現在診所的診間。而這段路程,無論多遠多累,都總有愛妻專車的接送,成為他最可靠的「移動後勤中心」。聊到此處,林醫師的笑容更加明朗。

回首過往,林伯龍醫師的一生宛如一本豐富而動人的故事書,每一章都飽含熱忱。從童年那次滑稽的「電擊事件」開始,他對科技的探索就此啟航,將孩提時代的熱愛延續到成年。他在921地震中將無線電技術轉化為拯救生命的力量,為災區架起溝通的橋梁,這份童年點燃的熱情,成為他人生中閃耀的光芒。

在父命的期盼下,他選擇了醫學,從一開始的遵從,到後來找到了屬於自己的信念。他用醫者的雙手,撐起無數病患的希望,也用他的仁心,詮釋了醫學是對生命的承諾。他同時也是全球疫苗推廣的推手,將扶輪社的精神與臺灣的力量帶上了國際舞台,為全球小兒麻痺的防治寫下濃墨重彩的一筆。

從彰化診所的夜診,到國際扶輪的舞台,林伯龍以行動展現了「技術可以服務,愛可以連結世界」的真諦。他將科技與醫學相結合,讓熱愛變成了實現公益的橋梁,讓行醫的堅持與對公共衛生的貢獻成為他人生的座標。

談及未來,林醫師的語氣少了急切,多了從容與堅定。他說:「年紀到了,總要慢下來,但醫者的心,永遠停不下來。」即使步入半退休的年紀,他仍然將自己的時間與精力投注於公共衛生及無線電救援這些公益志業之中。

林伯龍

POH-JUNG LIN,M.D.

林伯龍醫師,彰化診所的資深眼科專家,擁有五十年的醫療經驗。他是臺灣早期火腿族的先驅,讓他在921地震中發揮了關鍵的救援作用。同時,他作為扶輪社的活躍代表與全球「終結小兒麻痺計畫」的推動者,成為全球「終結小兒麻痺計畫」的一份子。林醫師以其溫柔與專業,讓愛與技術成為連結世界的橋梁。