文/ 手拉心

申哥總是瘋瘋癲癲的,唯一的例外是進行手術時。

他是我在心臟外科訓練時帶我的主治醫師。身材高大魁梧、皮膚黝黑的他,脖子總是掛著一條粗獷的金項鏈;略帶殺氣的臉上,留著不修邊幅的鬍碴;查房時不穿白袍,反而穿著一身黑、踩著塑膠洞洞鞋就跑來了;要是跟不認識的人說他是來討債的,我相信絕對不會有人懷疑。不僅如此,他查房時也十分瀟灑隨性。比如說,我們在不同病房和護理站之間移動時,他總是拿著手機玩手遊;玩輸時,還會幹聲連連,毫不掩飾。

有一次,我跟他從逃生梯前往其他樓層查房,他不顧旁邊滿是病人,大剌剌地和我分享去靶場進行實彈打靶的經驗,講到激動處,還直接做出手握機槍射擊的姿勢,大聲說:「扳機按到底,就這樣『噠噠噠⋯⋯』地整排掃射,超舒壓、超爽的!」即使人們紛紛轉過頭來、投以異樣眼光,申哥仍繼續發出「噠噠噠」的狀聲詞,對著空氣鳴槍,絲毫不在意身旁的我臉上表情早已尷尬到不行。

除此之外,他和病患說明講解時,也十分直白,完全不拐彎抹角,很多時候甚至可說是非常直接。他好幾次操著帶有濃濃海口腔的臺語,毫不掩飾地對病人說:「你出院後,若是不聽話一點,照常抽菸喝酒樣樣來、不休息養病到處跑吼,我跟你說啦,你會死啦!會死啦!」雖然我看得捏了好幾把冷汗,但病人卻總是對他不停鞠躬、畢恭畢敬地允諾會好好遵從醫囑,嘴上還說著「這條命是你救回來的,都聽你的啦」。

申哥每每都要聽到他覺得滿意的答覆,才願意拍拍病人的肩膀、離開病房。看著他大搖大擺、三角六肩地在醫院巡房,有時甚至讓我產生陪著角頭巡田水的錯覺,而我就是他身邊的跟班小弟。

不過,那些錯覺都會在申哥站上主刀位置時瞬間瓦解。一旦他刷好手、穿上雙層加厚無菌衣、戴上手術放大眼鏡時,原本玩世不恭的眼神會突然變得如白頭海鵰般銳利且充滿殺氣。手術房裡任何人的一舉一動,他都監看得一清二楚;所有器械和儀器的擺放,也都必須如他所下令的精確無誤;更別說參與手術的住院醫師、刷手及流動護理師,所有動作、手勢、拉勾、擺位都要十分到位,只要稍有鬆懈,自然免不了一串臭罵。

申哥開起刀來有如醫龍降臨,手起刀落,全無多餘動作,絕不拖泥帶水。他的雙眼似乎能透視病人身體構造,所下的每一刀都沒有絲毫猶豫,且總是準確無偏差。看他的雙手在剖開的胸腔裡來回進出,穩定得有如自動工廠裡的機械手臂,根據事先規畫設計好的藍圖,快速且高效地拆解心臟和血管,修補損壞缺失的部分,然後再次分毫不差地組裝縫合起來。

一上刀就跟平時判若兩人的申哥,就算說他是起乩進入神的領域,我想也沒有人會反對;而我跟著刀神上刀,常常瞠目結舌地看得出神。 還記得剛開始跟申哥的刀時,曾遇過一位六十多歲的女性病患,轉診到申哥的門診時,已呈現呼吸急促、下肢水腫、食欲減退的症狀。心臟超音波檢查發現,是嚴重的二尖瓣鈣化狹窄加上血液逆流,已到了病入膏肓、隨時可能猝死的階段,需要接受心臟外科手術,才有機會挽回一命。

原本不想開刀的阿桑還跟申哥說,她回去會好好躺床,這樣就不會喘。不料申哥聽到這話,立即板起臉,用殺氣滿格的口氣回答:「好啊,那妳死在床上的時候,就不要怨嘆我沒跟妳講!」

他事後提到,他也不想說重話,但在行醫過程中,看過很多沒有病識感的病人,最後也都栽在自己錯誤的決定。或許無奈,但如果想好好救活病人的話,醜話就要講在前頭。很快的,阿桑接受了病情嚴重的事實,入院進行了手術。

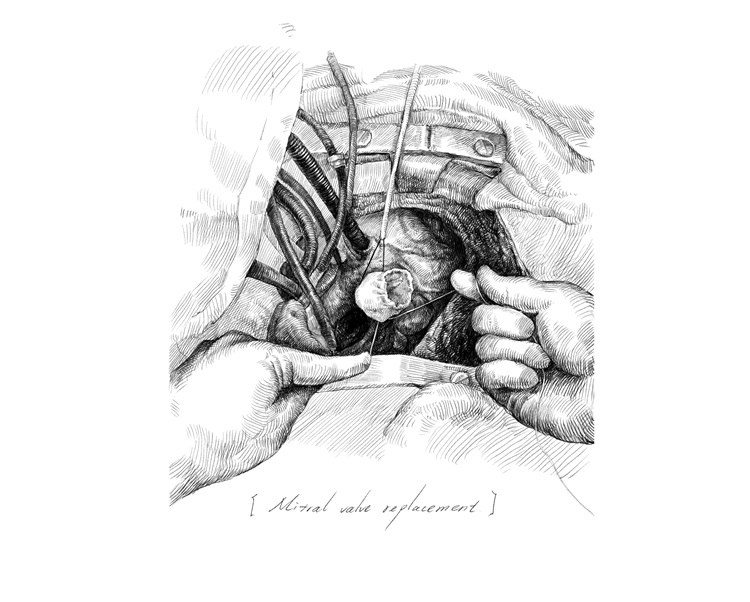

在劃下第一刀前的暫停時間(time out,此時手術室中的所有人都要停下手上的準備工作,重覆確認病人姓名、手術部位、手術名稱、病人的手術擺位等,確認無誤後,才能進行手術),申哥大聲念出病人的名字和年齡,以及要實行的二尖瓣置換手術後,便操起電刀,開始往心窩處深入挖掘。隨著鋸開胸骨、進入縱膈腔、切開心包膜後,一顆活生生奮力跳動的心臟便展開在眼前。當初生之犢的我還在為眼前的畫面震撼時,申哥已經快速地將心肺機管路插入大血管,並將血液抽到機器中氧合,建立外部血液循環。隨後,在與體外循環師(負責操作人工心肺機,讓病人的心臟停止跳動,以便醫師進行手術)的相互配合下,心臟漸漸慢了下來,最後暫時停止跳動,主刀醫師這才能切開主動脈,進入左心腔室,移除鈣化嚴重的二尖瓣。

申哥熟練地在人造瓣膜和心臟組織之間穿針引線,神速地將數十條縫線打上外科結,牢牢地將瓣膜固定在心臟內壁,完成二尖瓣置換手術。看著他戴著白色無菌手套的雙手,飛快地在無影燈下變換著打結的手勢,我彷彿看到白色小天使在一片鮮紅大地上,如旋風般疾轉,跳著治癒之舞。

從早上八點進刀房,直到下午兩點多,這檯刀才終於結束。我們在縫合好的傷口上塗抹藥膏、蓋上紗布後,開始撤除染血的綠色手術鋪巾,麻醉科醫師也開始喚醒病人。我幫申哥鬆開手術衣後面的結,這才發現他穿在裡面的刀房服竟已汗濕了一大半。下刀後的申哥不但脫下了手術衣,也脫下了嚴肅,跨坐在角落的金屬升降椅上,再度講起五四三的笑話;其他人則繼續收拾器械和儀器,有說有笑地善後滿地的凌亂。

等到大家打理結束,魚貫離開手術室後,申哥突然滑著他的椅子,滑到正打著電腦、開立醫囑的我身邊,淡淡地對我說:「學弟,你知道嗎,我們從住院醫師開始,每天不斷練習打外科結。那些練習所打的數十萬個結,就是為了真正上場的時候,能讓我們在病人體內留下的每一個外科結,都可以用上數十年,陪他們一輩子。」

申哥拍了拍我的肩,難得說出感性的話:「我們綁上的外科結,只能被火化摧毀,不能因為其他原因鬆脫!」

語畢,申哥滑著手機,一邊吹著口哨,一邊晃出刀房。

看著搖搖擺擺的背影消失在長廊那頭,雖然依舊散發出濃烈玩世不恭的氣息,但我卻覺得這吊兒郎當的身影突然多了幾分帥氣!他的肩膀彷彿溺水者眼前的浮木,默默地扛起多少人載浮載沉的絕望。在他這副輕鬆自如的態度背後,不知道歷經過多少精實的訓練和痛苦的磨練、忍受過多少無法闔眼的半夜急刀和不能中斷歇息的複雜大刀、承受過多少次失敗的打擊和咎責的控訴,又吞下過多少力竭的汗水和自責的淚水,才能使他蛻變成菩提道上的入世菩薩,以自己的雙手,承接每個沉重的靈魂。

心臟外科醫師對病人的愛,透過靈巧熟練的指尖,注入在每一個扎扎實實的外科結中,隨著人造瓣膜一起固定於心臟裡,在胸腔中陪伴著每一次心臟搏動、陪伴他們經歷每段歲月的悲歡離合、陪伴他們體會人生路上的陰晴圓缺,以及在最後時刻來臨時,陪伴他們從生命的花開走到花謝,直到雙眼靜靜闔上。

這一刻,刀房的空調稍嫌寒冷,但我的內心卻異常炙熱。

本文經手拉心授權刊登於《醫學有故事》