初秋午後,長庚醫院小兒科醫生林思偕重返母校台大醫學院。窗外景緻依舊,越過中央走廊,盡頭的醫護宿舍,那圍著柱子的白色圓沙發還安放著。「常常一坐上去,就睡著了。」

日式舊院區的門診區後方,設計了一條醫生進入診間的密道。候診病患從不知道醫生什麼時候進診間的。

三十年後再走一遍,謝貴雄教授的暖心再度浮上記憶。

當年林思偕跟著謝教授的診。病患絡繹不絕要求加號,即便護理長忍無可忍抗議,謝教授也總是應允,「悲苦的人來到面前,拒絕實在說不出口。」

看完最後一個門診已身心俱疲,正準備返家卸下疲累,謝教授卻再轉頭交代:「剛剛收的那個病人,不太穩定,我們去看看。」彼時的台大醫院非營利,醫生多看薪水也不會變多,更不是「主治醫師制」,沒有誰是誰的病人這回事。

暮色中,師生兩人就這樣走在寒風凛洌的中央走廊上,老師一步一腳印的典範,林思偕篤定跟隨,學老師一樣,把教學看作授命式的責任與人生的素樸義務。

(圖/林思偕提供)

當年小兒科病人眾多,病情也較為複雜。恩師謝貴雄對病人總是專注聆聽,殷殷叮囑,與病人站在同一陣線。一位重症免疫缺損的病童讓林思偕印象特別深刻。

某次門診,孩子懷疑有足部蜂窩組織炎。謝教授幫孩子作完腳部的檢查後,竟蹲下身子,主動幫孩子穿上褲子。

告知嚴峻病情,媽媽想起孩子長期以來的折磨,不禁哭了起來。謝教授親自遞衛生紙,安慰她說:「碰上就碰上了,別哭了,我們一起來想辦法。」

病人離去後,謝教授對林思偕說:

「你下次碰到一個你不知道怎麼治療才能幫他的病人時,記得要對人家好一點。」

在台大當三年住院醫生後,適逢長庚成立「兒童醫院」,林思偕決定到長庚試試。往後二十三年,林思偕全心投入醫療專業,至少通過八次綿密而嚴謹的考核,才從講師、助理教授、副教授升到教授。

「我資質駑鈍,資料夾送了被退,退了再送……始終保持鬥志,沒想過放棄……」

直到收到長庚大學部定教授聘書的那一刻,林思偕開才開始認真思索傳承的問題——我該教學生什麼? What are the things that I got left to do?

想起他一路看過的病人,幸福的病人是相似的,不幸的病人則有各自的不幸。

知道病人從何而來,看完病要往何處去,和診斷同樣重要。 「病人故事」,則是醫生在白色巨塔內往外窺視的窗口,藉以通往內心的秘密花園。

許多林思偕的小病人已成為高中生或大學生,從七個月到十七歲都掛自己的診。每次造訪,林思偕迅速綜合病徵,哪兒壞了就幫他們修修,也不忘在家長的寒暄中了解近況。

他深知,看病人不能只是全景式的鳥瞰,還必須對病人生活細部觀察。並以真誠的態度聆聽,讓病人可以暢所欲言。

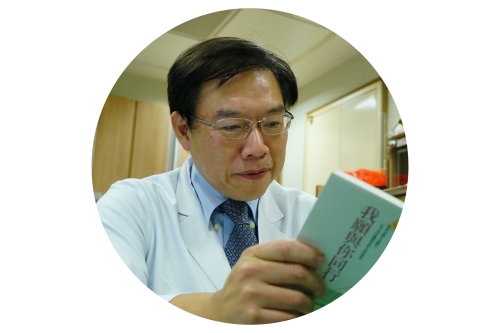

林思偕常告訴學生,未來的挑戰是空前的,選擇也是多元的:「你怎麼樣做一個人,以後就會成為那樣的醫生。」

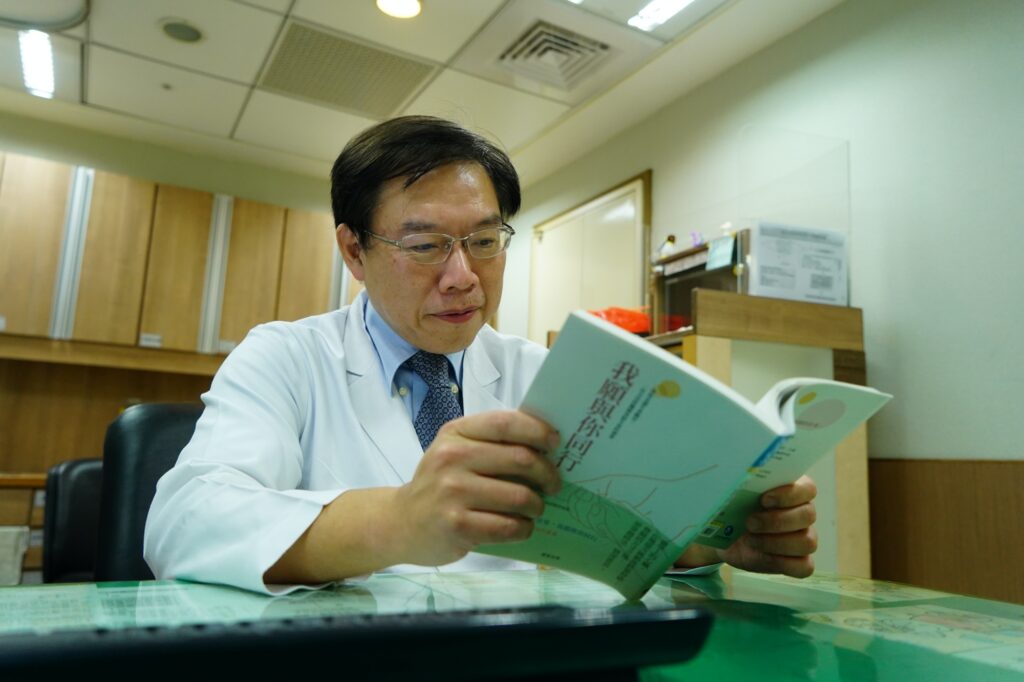

(圖/葉大衛攝)

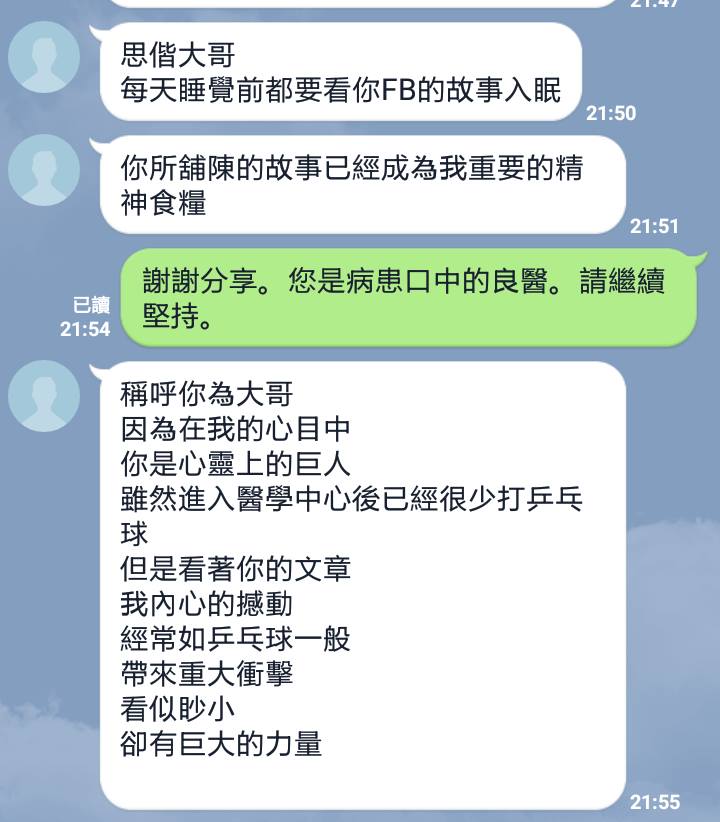

受教的學生如今形容林思偕:「病人看著老師的眼睛,那目光充滿了誠意和友情……」,「老師的每句冷笑話,在病人面前都變成那麼暖,帶著一種消磨病痛的溫順感情……」

信任像輕拂的風,一次又一次將事情吹往好的方向。林思偕看到許多重病傷殘的孩子,那麼弱小,生活那麼不便,卻那麼堅毅,逆風成長茁壯,勇敢做自己。

「我心存謙卑與感激,不再為小小的挫折煩躁不安,遇到困難不再害怕。」林思偕說。

做一個好人,讓三魂七魄歸置

造訪這一天,林思偕正在搬遷辦公室,紙箱堆疊中,秀出許多老照片和剪報證照,都是在彰化銀行擔任資訊室主任的父親替他收藏的「寶物」,經歷了一場人生「縮時攝影」,我們看到各階段的作家醫生。

(圖/林思偕提供)

搬出的舊辦公室,是2009年林思偕五十歲時開始書寫「非醫學」文章的基地。他開始練筆,把寫好的「醫病文章」投稿給報刊雜誌。

他形容,寫作和打桌球一樣「有練有差」,寫個幾年,多少就有個樣子。

當病人拿著報紙衝進診間,不敢相信這是我寫的,感覺像騰雲駕霧。

寫作帶來消磨苦痛的溫潤力量,得到了人生的診斷,一切都留了下來,只有時代在消逝。

屈指一算,林思偕發表的散文數已超越SCI論文數。搬家拋棄了大部分書籍、醫學文獻和研究戰利品,甚至一些無用的證照也很想丟……

但是,收藏副刊剪報的文件夾,則小心翼翼保留,還有小病人和家屬送的親筆書信卡片與小禮物。一件也不能漏。

行年漸長,林思偕領略到,錢與權並不能換來幸福和安全感。幸福的根源,是專心致志做自己喜歡的事,並能幫到病人。

多關心病人兩句,儘可能做一個好人,讓三魂七魄歸置到舒適的位置,一整天下來不但不累,反而心思鎮定。

因為當醫生最大的成就感是:看到病人從自己手中好起來,不管是身體上的還是精神上的。

醫學有其極限,除了症狀以外,病人是帶著更複雜的,實實在在的生命體驗,來向醫生求助的。病人的害怕和脆弱,哭泣與嘆息,醫生置之不理就是一種辜負,一種失職。

林思偕相信,醫學不是只有疾病編碼,或者統計。比起大數據,自己更相信嬰兒眼底傳出的訊息。

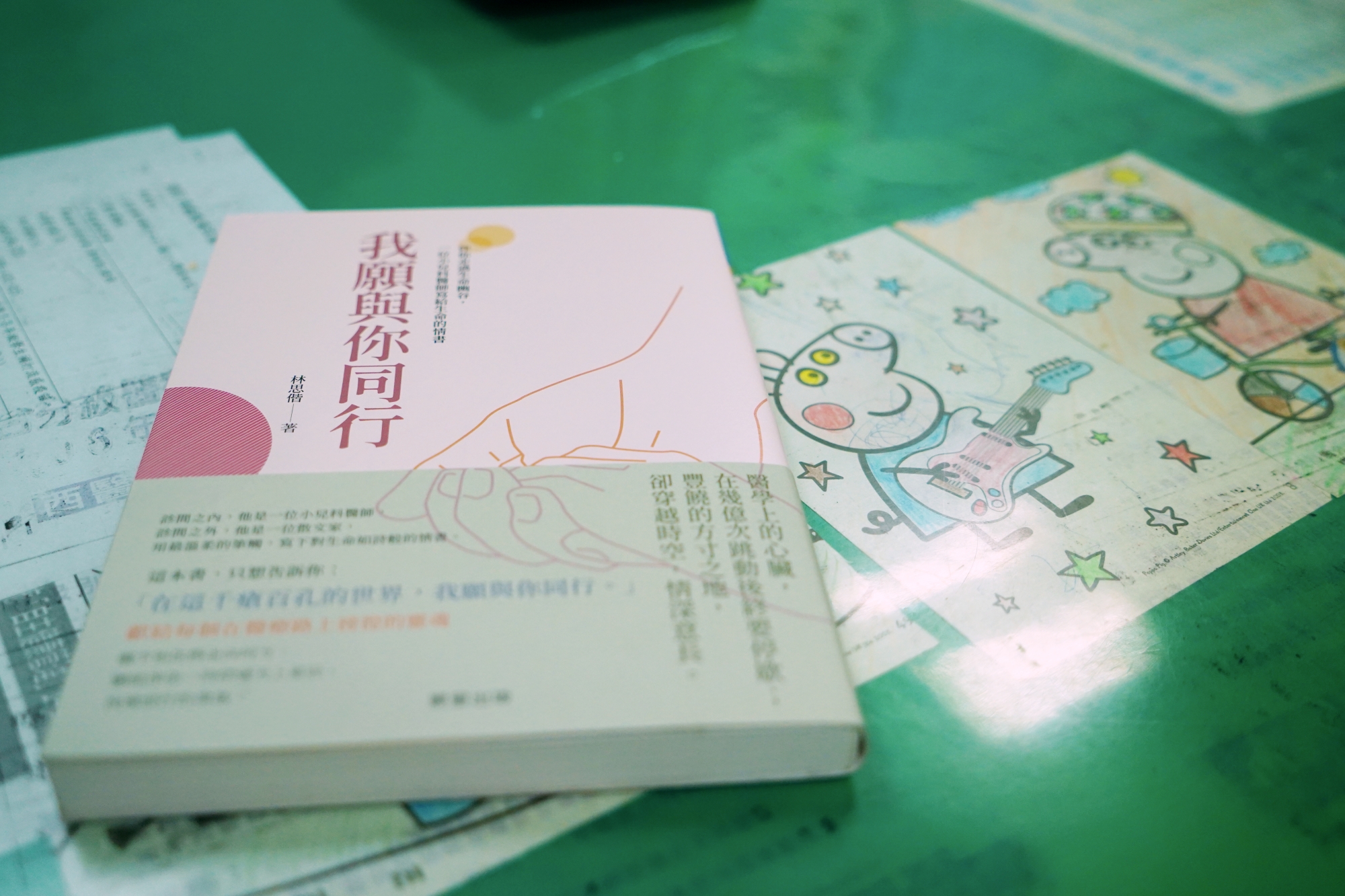

(圖/林思偕提供)

「小草」活過來了,一片繁花盛開

醫院象牙塔外,是鮮活的人間萬象。病人對自己知無不言,真誠地侃侃而談,從代名詞的「你我他」變成一個個輪廓清晰,充滿細節的名字。

林思偕認為,天使藏在病人名字的細節裡,辨識它,可以找到行醫的理由,也注意孩子生長的速度,觀察微細的枝葉顫動。

幾乎難以待其成的「小草」們,竟然活過來了,多年以後在門診大量綻放,一片繁花盛開……雖然「晨興理荒穢,帶月荷鋤歸」,偶有挫折,時而落淚,「衣沾不足惜,但使願無違」,所幸他們越來越健康,孩子在風雨中茁壯,堅韌而知書達禮。

他們的父母問林思偕:「孩子滿十八歲可不可以再掛您的號?」以滄桑的語氣再加上一句:「林醫師,您怎麼一點都沒變?」如此熟悉誠摯,加上十幾年綿密的看診時光,很容易讓自己的誤信此一恭維,好像可以地老天荒一直這樣看下去。

(圖/林思偕提供)

右手寫論文,左手寫散文

學術論文,是檢定醫生在醫學中心成功的重要標準。林思偕自我鞭策,在專精的免疫學領域,長年有研究計畫,不斷有論文產出。

年過半百後改弦易轍,林思偕因對文字的愛好,勤於筆耕,寫出病人的笑聲與哭泣,期待與嘆息,復刻經典回憶,臨床醫師幽黯的念頭,奇怪的夢境,飄忽不定的煩惱,內心的眾聲喧譁,轉化成一篇篇的散文。

他也曾在臉書說過:

我的正職是醫生,寫「論文」是工作,寫「散文」是嗜好。 寫「論文」為未來醫學提供一條幽微的線索,寫「散文」則可以修補當下受苦的靈魂。 論文是「履歷表」,散文就是「墓誌銘」。 論文寫得好,會被表揚於「優秀論文榜」,散文寫得好,讀者會在心裡默默供一個牌位。

書寫醫病故事,是搜尋內心「隱藏真實」的冒險歷程。提筆之時,彷彿也修補了受傷的自己。

除了冷冰冰的數據,醫院也是經常發現「愛」的場域,醫生是助人的志業,寫作使自己謙卑,不再偏執,是每天半個小時的甜蜜分神。

因此在論文與散文間,林思偕努力追尋一種兼容並蓄之道,在多疑的醫病世界中,做一個善良的人。

「寫論文讓別人看到我,寫散文讓我看到我自己。」他說。

(圖/葉大衛攝)

負責醫訊編務,延續紙本香火

2016年12月,林思偕接任長庚醫訊總編輯,開始感受到必須按月生出一本刊物的壓力,比寫學術論文還大。

每月例行编委會開會,一本剛出爐的「醫訊」,一杯茶,一個便當,一疊存稿概況簡報,和一顆忐忑的心。

「會準時順利出刊嗎?作者對編委的修改意見還滿意嗎?讀者有什麼抱怨嗎?」

幸好林思偕有廣大的後盾,醫院各部門充份配合,大家集思廣益,無私付出,為長庚醫院碩果僅存傳承四十年的紙本刊物共同努力。

「一群人不為什麼,一起努力做好一件事情,達成一個理想的感覺,真好!」林思偕說。

他的目標也非常明確——準時發刊,傳承歷史。安全下莊,不要搞砸。

邀稿有時是一件苦差事。「久久聯絡一下同事,就是在求人。」許多醫生看到他紛紛走避。他笑著感嘆:「關於邀稿,我常常求歡被拒。稿件要是能從天而降不知該多好。」

但是也有例外。例如辦公室在他隔壁的邱政洵副院長,就很有同理心,十分體恤他困難的處境。

疫情期間,邱副竟主動提出:「最近兒童要開始施打BNT疫苗,你要不要一些稿件?」

林思偕眼眶濕濕的,人情這輩子還不完。他從邱副身上學到「要身先士卒」——自己先認真寫,再努力邀稿。

慢慢的,他也學會付出關懷,慰問作者:「最近臨床很忙吧?要多注意自己的身體喔。有空也幫幫我們醫訊……」

擁抱哀傷的碎片,為病人利益而戰

手術與藥物只能緩解部份症狀,真正的療癒需要醫生伸出撫慰的手,以善意的傾聽,擁抱哀傷的碎片。

「碎片慢慢被時間的膠水凝聚,重新形成充滿希望的樣貌。」苦難之中,也有溫柔而寧靜的喜樂……。

有一次,他看到見習醫學生自始至終都守在電腦螢幕前,沒到床邊去看病人。學生說:「這病大概就是這樣了,既然沒有更好的藥,去看他,也不知道要說什麼。」

林思偕告誡他,只看教科書不去看病人,等於船員只看地圖,未曾出去航海。

醫學不僅是科學,也是人學,不管醫療再怎麼發達,總有力有未逮的時分。但醫生總能做點什麼,滿足病人內心的渴求。

病人最期待的時刻,就是醫生來看他。

一個住院的老先生就曾對林思偕說:「我知道有人用心為我擬定治療計畫,就變得很開心,住院中的種種不舒服,又算得了什麼?」

一位白髮老太太也謝聲盈耳:「多虧醫生花時間向我解釋,你們的親切,冷靜和經驗讓我相信,治療選擇是對的。」

(圖/林思偕提供)

病人住院每天24小時的「高潮」,就聚焦在醫生那短暫的五分鐘查房。林思偕說,那段極珍貴的「相遇」,病人想知道治療計畫,檢查報告哪裡出問題,有一堆問題要問。

但醫生總曇花一現,沒講兩句就人間蒸發。到哪兒去了?困在幫病人CPR?正報告一個有趣的案例?正領著學生床邊教學?穿梭在各委員會開會?…..

「陪伴是醫生所能給病人最好的禮物。」林思偕說。

從重症病房走出 是醫生,也是病人

33歲那年,林思偕在美進修時一次劇烈的咳血後開大刀,往後陸續大小病不斷。「我是個倖存者。」當時,他無法置信引以為傲的年輕肉體竟出現裂縫,想停下手邊工作搭機返台。一位善心充滿悲憫的醫生提醒:「你這種情形,上飛機也危險」

林思偕想辯駁,但一開口就猛咳,一咳就是幾口血痰,只能用眼睛跟醫生交流。「沒關係,我們先想辦法穩定下來。」從大夫看自己的眼睛,林思偕知道自己病危,從自己的眼睛看出去,卻又看到清澈的藍天和和煦的陽光。

(圖/林思偕提供)

後來真的穩定下來而撐到回國開刀。住進加護病房,身上的氣管內管、鼻胃管、胸管與導尿管,都是以前最熟悉的醫療處置,因此明確知道病人有多不舒服。當護理師拿著長長的抽吸管走來要抽痰的時候,林思偕急忙在手寫板上寫,「請下手輕一點。」

有一個夜晚,孤獨一人,輾轉難眠,惡夢連連,屢被驚醒,全身冷汗,睡袍和被單都濕透,一位巡房護理師看到而過來協助,「我不是她負責的病人,我也沒有召喚她。」但她走過來,用天使般的聲音問哪裡不舒服,量生命徵象再擦乾身體,更換睡袍跟被單。她認為「需要幫忙」,所以就主動去做了。

那一刻,這簡單的善意如此强大……,林思偕舒適進入夢鄉,是在醫院睡得最好的一個夜晚。

人生最重要的記憶,通常是生病時那些隨機而仁慈的舉動,從記錄苦難中找到隱喻和動力,體驗並擁抱人生最珍貴的元素——「愛和意義」。從重症病房走出來,就會覺得能夠吃飯,睡覺,呼吸空氣,是一件很幸福的事。

M.D.這招牌,一輩子跟定了

醫生這一行,如臨深淵,如履薄冰。醫生當久了,總會遇到困難病例。「還好我可以call for help。」

林思偕慶幸,在講求合作可以信賴的醫療團隊,病人屬於大家的。

有一次病人半夜出狀況,林思偕拿起手機詢問專家,一個一個撥,一聲一聲問。

每一通回電,都沒有掙扎遲疑,耐心回答他每個惶恐的疑問。大家一起悲憫孩子的苦,期待看到孩子大病初癒的微笑。

想起1986年那首民歌〈我們〉:「路不會永遠那麼孤寂,我們是方位相同的伴侶。世界不會同時下著雨,也會有陽光照耀在心底。」

看過許多罹患慢性病的青少年,有時他會試圖在孩子悲傷的地方停駐,多問幾句,了解孩子受怎樣的苦。眼前好像有一點東西慢慢從霧中浮現。

偶爾,孩子微微抬起下顎,輕輕的點了點頭,閉上雙眼。在那凍結的瞬間,他彷彿讀懂孩子整個人……

1987年,馬兆駿〈我要的不多〉:「我要的不多,無非是一點點溫柔感受。我要的真的不多,無非是體貼的問候。」

「有多少空白的心在靜夜裡跳動?有多少吶喊在胸腔裡沉默?」每個病人骨子裡都是孤獨的。

行醫這條路上,除了看病,永遠有「其他的東西」在進行。醫生也會抬頭看夕陽斜照,也會被滿天星斗所吸引。

一直看到什麼,知道些什麼,期盼著什麼……很多東西,一直在眼前晃著,難以解釋,卻扣人心弦。何不認真用筆把它寫下來?

(圖/葉大衛攝)

如果人生可以重來,還要再選醫生這一行。林思偕告訴自己:「每遇到一個不滿意而責怪的病人,就同時有九十九個其他不出聲的病人心存感激。不需讓那1%的病人使自己氣餒,不要讓他們阻止自己對生命的驚嘆。」M.D.這招牌,一輩子跟定了。

當年老昏聵,不再能看病人,坐在輪椅上,顫抖的手握著醫學期刊,一個字也看不懂時,還是最希望聽到別人叫我一聲:「林醫師。」

因為,那聽起來最像自己。

(圖/林思偕提供)

林思偕

SYH-JAE LIN, M.D.

林思偕,長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師,長庚醫訊發行人、總編輯。

喜愛書寫,在將故事轉化為文字的過程中,會站在不同人物的角度去思考、同理,並透過寫作來整理自己的心情,找到自己人生的價值與意義,並在下次遇到類似的狀況能處理得更好。 用兒科醫師敏銳的觀察力看透人生百態,著有《我願與你同行》。