文/蔡汶融

一個人一輩子會得到幾次感冒?幾分之幾的人會下背痛?一般的疾病,大多有方法與對策,也許吃個藥,嚴重點動個手術即可痊癒。然而罕見疾病天生而來,在命運的注視下誕生,常常讓人手足無措,求助無門。

因為遺傳基因的突變,肌萎縮症的病友逐漸不能動彈、泡泡龍們一輩子都在換藥、紫質症發作時的痛不欲生、只有十多年壽命的巴登氏症……這些罕病幾乎無法痊癒,相關研究的醫師更是少之又少,使得這些罕病患者時常成為醫療孤兒。

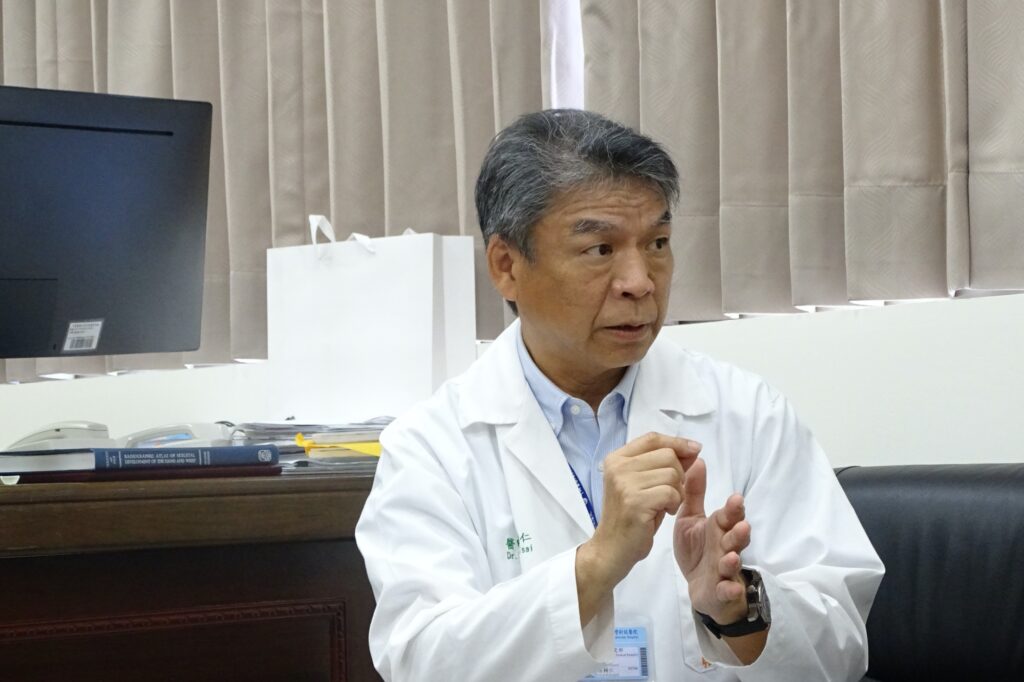

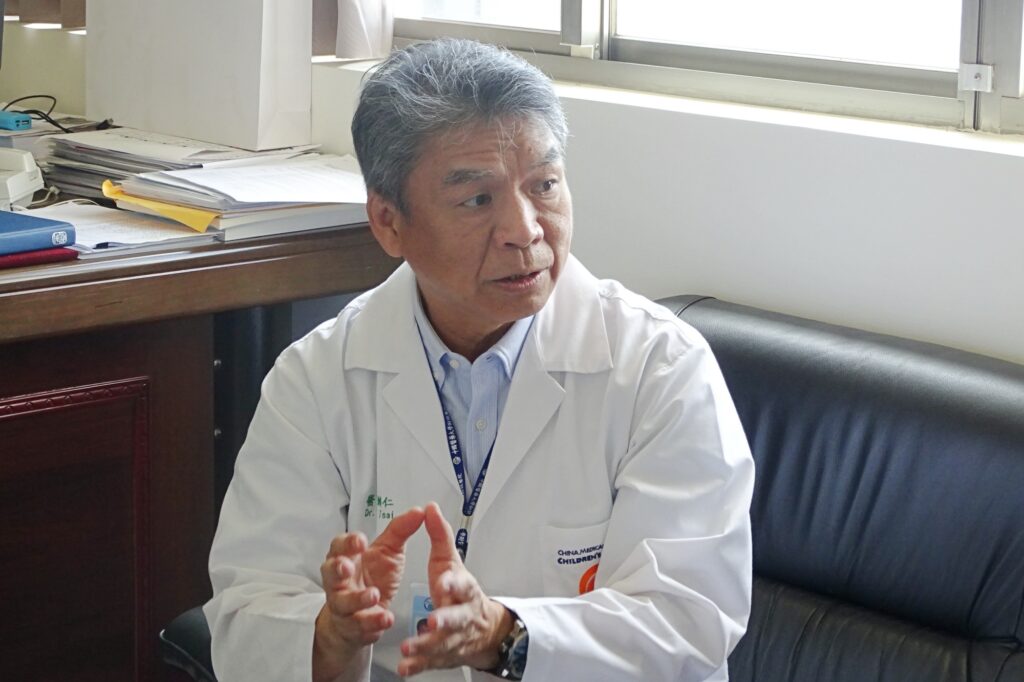

當大部分醫師往病人多的熱門科別競相奔走時,中國醫藥大學附設醫院的蔡輔仁卻逆向而行,他拾起厚重的教科書,走進小小的實驗室,操作起繁複的器械,披星戴月地投身在這茫然未知的領域,成為中台灣第一位遺傳領域的醫師。

1986年,蔡輔仁投入遺傳科,研習罕病多年,他深知藥物取得的不易,於是在2000年成立了台灣第一也是唯一的「罕病藥物物流中心」,使得罕病藥物得以相互流通,取得更加便利。

之後,他推動二代新生兒篩檢,及早發現新生兒的遺傳疾病風險,防患於未然。因為台灣人與歐美人種的基因差異,他又建構了專屬台灣的「罕見疾病資料庫」。數十年來,蔡輔仁積極照護病友,進行罕病醫療制度的改變,認真用心陪伴罕病家庭走過每段惶惑不安的日子。

在台灣遺傳領域的前沿,蔡輔仁篳路藍縷地披荊斬棘,開闢了一條有光、有愛的道路。然而過往的那些艱苦,與自身的哀愁,知道的人少之又少。

陪著你,走難走的路

「我本來是沒有要當醫生的。」蔡輔仁語出驚人。

最一開始,他並沒有打算走上醫生的道路。只是過去的年代,做醫生是個相對有保障,且可以不求於人的工作。因此順著父母的期許,蔡輔仁漸漸地走上了醫學這條路。

而與罕病的第一次相遇,則是在台大醫院擔任實習醫師的時候。蔡輔仁在小兒科時跟著王作仁醫師,當時他的工作是要帶罕病病人去拍照,記錄病人患部的資訊。不過拍照不是攝影機喀擦一下就好,得從兒科門診,貫穿中央走廊到後門,一路走到教材室。有時候剛拍完一組病人回來,緊接著又有下一組。

「有時候我整個星期四上午的看診時間,都是在長廊來回走路!」蔡輔仁笑著說:「在那條路上我陪病人和家屬聊天,可以知道他們發生了什麼事。加上因為拍照都會針對病人患部,等於我可以很清楚的接觸到那些疾病的症狀。」

看似浪費時間走來走去,卻讓蔡輔仁對罕見疾病的認識從教科書中的「症狀與成因」,走入了真實生活中的「病人與家庭」。最透徹的了解,就在這樣的過程中逐漸累積,直到現在,他依舊感謝老師給他這樣的機會。

王作仁對待病人的方式,也深深影響了蔡輔仁。「我以前都覺得醫生與病人之間應該要是很理性嚴肅的,但老師的個性就是喜歡跟病人說說笑笑,每次回診就是跟他們話家常,像是定期來見個老朋友,病人也不會那麼有壓力。」 這也扭轉了他「得到罕病就該愁雲慘霧」的刻板印象,思考如何用專業來幫助這群「老朋友」。

而走上兒童遺傳科,則是另一位老師對他的期待。「我的老闆,蔡長海醫師,他對醫療與醫院管理經營有自己的看法,他覺得兒科必須要有幾個科別,遺傳科就是不能少的其中一個。」

「說實話,我一開始並不喜歡遺傳基因領域,要唸的書實在太多了。」蔡輔仁笑著說,一邊走向辦公室的書櫃,從裡頭抱出兩本像磚頭一般的原文書,「以前這麼厚的書我都要念喔。」他翻著書頁展示年輕時的讀書筆記,卻在翻到某個章節時停下了動作。「但這兩個章節我那時候沒讀完,因為真的難到看不懂。」蔡輔仁搔著臉頰笑了笑。

當時台灣的遺傳學剛起步,許多知識需要仰賴國外的研究成果,教科書幾乎全是陌生的知識,想要深入了解就只能土法煉鋼的逐一研讀。但遺傳領域困難,病人又少,根本沒人願意耐著性子每天在實驗室做實驗。「不過蔡老闆鼓勵我,說他願意支持我,也真的為我準備了器材和實驗室。因為他的一路支持,我才慢慢走到現在。」蔡輔仁緩緩道出當初的掙扎與艱辛。

就這樣,蔡輔仁一頭鑽入遺傳醫學,與三位實驗人員窩在幾坪的小房間內開始,一路走到現在成為有一個樓面、二十幾位研究員的大型實驗室。「而我也在遺傳學領域努力發表了數百篇SCI論文,做著我想做的事。」他自豪地說。

篳路藍縷,重裝前行

「通常診斷出一個罕見疾病,要經歷過15個醫生,被誤診3次。即使是專精罕病領域的醫師也不一定能馬上做出正確的診斷,因為他可能這一輩子都沒看過這個疾病。」

當時罕病的診斷與基因研究都尚未成熟,加上遺傳科又是一個「重裝備」的科別,若沒有複雜的儀器設備協助檢測,單從表面的病徵是很難確認病因的。

「我以前有一個病人,家長說孩子換下來的衣服,還有上完廁所後的空氣味道都很難聞。有些醫生說是汗臭狐臭,但光聽描述就知道絕對沒有這麼簡單。」他接著說,「後來聞了一下,小朋友頭上的味道的確是異於常人,但如果沒有檢測胺基酸和有機酸的儀器,根本不知道孩子到底是生了什麼病。」

罕病醫療的種種困難不止於此,早期要確診,即使是最權威的台大醫院,設備也不一定齊全,還需要去看很多的書,查很多的資料輔助判斷。

「當時沒有網路,想找一篇文章期刊,如果圖書館沒有,就要透過館際合作去找台灣的哪間圖書館有;再沒有,就要換成看附近哪個國家的圖書館有。付完錢,兩個月後才會收到資料。」蔡輔仁吐了口氣接著說,「拿到資料後,先從文章中了解這種罕病的知識,如有必要的話再看作者是誰、實驗室在哪,或寫信詢問實驗室能否協助診斷或研究。」

「這是一件非常耗時又費力的事情,病人急著需要你的診斷,但光是相關資料的取得就要等那麼久。」談及過去罕病資料取得的困難,蔡輔仁看著雙手沈默了幾秒鐘。

「不過還好台灣的遺傳領域都很團結。」

20多年前,罕病圈子還很小的時候,醫生們之間最常做的就是互寄檢體(血液或尿液)。可能A醫師要到國外參加研討會時,其他醫師就會把病人的檢體寄給他,托他帶到國外的實驗室檢測。

比較有經濟能力的病人也會直接到國外買藥,若剛好有相同病症的病友急需用藥,就會「借藥」來解燃眉之急,這也變成當時很常見的情況。

「當年無數的藥物和檢體寄送把每位醫師跟病友很緊密地串聯起來,完全是自發性的,沒有任何利益交換的互助合作。」蔡輔仁憶起那段日子,艱辛卻充滿感動。

這樣的往來,也曾鬧出一些烏龍。有一次蔡輔仁去杜克大學拜訪,那裡的實驗員開心地說有個台灣醫生曾帶了一罐茶葉給他,因為是貴重的禮品就把它收藏了起來,剛好拿來招待他們。「結果蓋子一打開,裡面竟然是尿液檢體!」蔡輔仁哈哈大笑,原來台灣醫生想請實驗室幫忙檢測,可能是怕被海關問東問西所以將檢體用茶葉罐裝著,被實驗員誤以為是見面禮。

蔡輔仁接著說,「以前罕病真的很難,現在好多了。政府已經重視罕病醫療的實際需要,明文規定檢體要送哪裡,還會幫你出錢。要找實驗室也不用自己去找,有專門的機構在協助處理這件事。所以現在台灣治療罕病的情況已經不可同日而語了。」他感慨中帶著欣慰。

安居幕後,無謂無名

台灣的罕病醫療能有今天的進步與規模,蔡輔仁是背後的重要推手,但這位幕後英雄的名字卻跟罕病一樣,鮮有人知。

過去台灣罕病藥物的取得相當困難,保存也不容易。在一次罕見疾病的會議中,蔡輔仁聽到醫生們在討論不同的蛇毒需用到不同的血清,雖然北中南東各有一間醫院儲存,卻不是每間醫院都剛好有需要的血清,蔡輔仁因而興起了成立「藥物物流中心」的想法:「就像我們醫師病友在互寄檢體藥物一樣,如果有一個指揮中心知道誰有那邊有什麼藥、有多少,就會更有效率。」

許多罕見疾病對藥物的需求非常急迫,今天拿不到藥,黃金治療期就過了。所以蔡輔仁向國健署建議成立一個「罕病藥物物流中心」,統一採購並常備那些急需的藥物,加上台灣不大,藥物的流通可以很快,病人一旦有需求,當日即可取得藥物。

這個物流中心已經成立了20年,運作順暢,拯救過的病人已經無法計算,這無疑是一件創舉,但蔡輔仁並不因此而洋洋自得,「要做這件事其實不難,難的只是當下的創意。」他謙虛道。

而對於病人的感激與回饋,蔡輔仁也不是那麼執著,「物流中心一直是一個幕後單位,病人看不到。但是我們也很樂意扮演這樣的角色,只要病人能夠得到好的治療,我覺得這樣就夠了。」他微笑著說。

除了罕病藥物物流中心的建立,遺傳領域還有很重要的一項改革——「二代新生兒篩檢」。

「我希望透過新生兒二代篩檢,去預測新生兒可能會罹患怎樣的疾病。在無症狀或剛有症狀時,就可以超前部屬給予治療。越早治療,這個孩子的未來幾乎能跟一般人一樣。」蔡輔仁解釋。

他說,新生兒二代篩檢可以測出更多種遺傳疾病,但這樣的醫療改革必須要同時考慮資金、人力、設備需求、該做哪些檢查、做這件事的精神在哪,並非只靠著一股腦的熱情。「如果不能合理化的去推動政策,那這個熱情就只會像個熊熊烈火,燒一下就沒了。」

面對重重困難,為了證明自己的理念是真的有益處,蔡輔仁添購了一台串聯式質譜儀,將實證數據一樣一樣地呈現出來,正式發表實驗結果,用數據告訴大家這個方法是有用的。雖然耗費了許多年,但也成功地推動第二代新生兒篩檢誕生。

「我不會怨天尤人怪程序這麼麻煩,熱情本來就不是我們開心就好,它是需要證明的。我們有想法的人,本來就應該要把抽象的概念化作數據去說服別人,不能只會激動地喊幾聲口號就要求別人買單,這樣是不對的!」蔡輔仁務實地說。

在兒童遺傳科一路走來,不論是讀書、實驗、診斷或借藥,蔡輔仁不斷地面臨各式各樣的挑戰。但種種困難都沒能阻擋他緩慢而堅定的前進步伐,甚至在面對大環境的改革也能安然從容,無所畏懼。

之後台灣基因資料庫的建立、高雪氏症的研究突破、病友間的情感建立等……蔡輔仁一步步實現他的想法,改變制度,將罕病醫療從一片荒漠走成繁華的綠洲。但他還是習慣站在幕後,默默地去付出。

「像新生兒篩檢其實是一個做苦工的工作,你不會認識實驗室的人員。當篩檢出結果通知醫院,病人之後輾轉看診,孩子永遠只會認識診斷你的醫生。但其實背後是需要很多無名英雄來鞏固這個結構的。」蔡輔仁微笑地說。

「但我覺得這樣默默付出就很好,因為遺傳科的醫生要是上了媒體,背後一定會有一個悲慘的故事。」

說出口的話無比堅定,充滿著對罕病患者的關心,明明內容令人感到惋惜,但蔡輔仁臉上卻沒有一絲落寞,眼神清澈乾淨。

走出哀愁,遇見美麗

甘於成為幕後的無名英雄,但蔡輔仁的心中的一個角落,還是有著屬於自己的哀愁。幾年前,人類遺傳學會請他去演講,題目是「遺傳科醫師的美麗與哀愁」。主題會如此訂定,是因為現在的遺傳科醫師不用像早期那麼努力,現在要診斷一個疾病幾乎是唾手可得。

「這固然是一個美麗,但對我來說卻是一種哀愁。我自己一路走來,心中對遺傳科醫師的那些艱辛回憶都會被塵封。我幾乎是末代醫師了,現在送檢體和治療都很簡單,我們走過的歷程已經不會再出現了。」他感慨地說。

不管是在談論研究的困難,或是診斷的艱辛,蔡輔仁都未露出傷感的表情。但談及過往的回憶,卻能讓人感受到一種對往昔難以挽回的感慨。

「現在診斷罕見疾病已經不再需要那麼辛苦。就好像我們人類的演進,我們會進化至今,其實是經歷了無數的基因突變。但很殘酷的是,只有少數突變使我們進化,其他大多會變成疾病。」他接著說,「突變的路上犧牲了很多我們的同類,我們可以說是踩著前人突變的血跡緩緩前進的。我們今天能進步到這個地步,終於可以為那些背負突變原罪的同伴們伸出援手,拉他們一把。」

蔡輔仁就像遺傳科的里程碑,身上刻著那些對罕病的種種成就,記下了一個個功績輝煌的史頁,但過去的風沙都已經吹拂散去,那些經歷也許只有他那一代的人記得。雖說哀愁只有他深埋心中,但過往與現在的那些美麗,他也曾親身參與。他拯救了那些被命運直視的孩子,也拯救了過去,更遙遠的過去。那些背負突變原罪,最初的人們。

他願意自己背負種種感傷的哀愁,只要現在他眼前看見的,是一個充滿希望的美麗世界就好。

「我本來是沒有要當醫師的。」蔡輔仁頓了頓,「但我不後悔從醫,甚至很慶幸我走上這條路。」

蔡輔仁

FUU-JEN TSAI, M.D., Ph.D.

台灣遺傳學研究重要推手,罕病專家。現為中國附醫醫研部、基因醫學部主任,兒童遺傳及內分泌科主治醫師。

感於與歐美種族基因差異大,為台灣遺傳疾病的病患建立了本土基因資料,協助產前診斷,讓。為強化罕病藥物流動,成立「罕病藥物物流中心」,解決藥品不足及用藥延誤等問題。2006年推動二代新生兒篩檢,為先天疾病的患者帶來更好的照護。

曾獲衛生福利部「第三屆罕見疾病藥物供應製造及研究發展獎勵」傑出貢獻獎、醫療典範獎、獲醫療奉獻獎等重大獎項。